[解説]第2回模擬国民投票の結果について

2025.3.31 INIT共同代表 水上貴央

今回は、エネルギーに関する模擬国民投票を、あえて視点を変えた問い方で、3つのテーマにて実施しました。

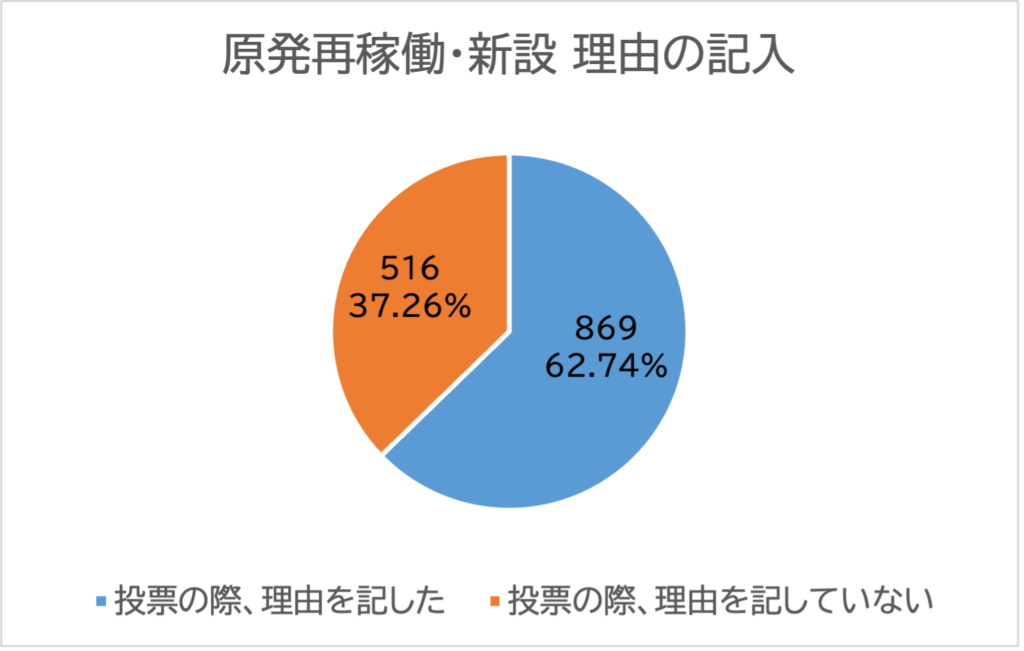

各テーマ、ほとんどの投票者が自分の意見を書いてくれています。

皆さんが重視したポイントや論点は多岐にわたりますが、賛成派の皆さんと反対派の皆さんが、

同じ論点について異なった評価を下している部分は、非常に興味深い結果であったといえます。

続きを読む

例えば、原発は「高コスト」なのか「低コスト」なのか。

原発の安全性は「十分に向上可能」なのか、「地震国ではどうしても危険」なのか。

再エネは「環境負荷が低い」のか「むしろ負荷が高い」のか。

再エネは「不安定で主力電源たり得ない」のか「組み合わせや蓄電池の併用で安定化できる」のか。

これらの論点は、賛否それぞれの立場が立脚する根拠データが異なっているようです。

どのようなファクトに基づいてこれらの主張はされているのか、お互いに相手の立場を含め、

事実関係をしっかりと把握してみることが必要でしょう。

また、実際に日本の電力消費量は将来どうなるのか。それはどの電源で賄うのか。

といった点も、それぞれの立場からの試算を確認して、評価を加えることも重要です。

こうしたデータに基づいた整理を踏まえ、

原発にも再エネにも課題があることを踏まえ、どちらの課題の方が解決しやすいのか。

どの点を重視して価値判断をすべきなのかといった点について、更に検討を加えていく必要がありそうです。

これは、決して簡単なことではありませんが、

今回の模擬国民投票に寄せられた皆さんの意見を読ませていただき、

私たち日本国民は、こうした多面的な論点の整理や難しい価値判断を、

対話を重ねながらきちんとすることができると、改めて確信しました。

相手の立場も十分に理解して、一つひとつの論点を丁寧に整理しながら、

重要な政策課題について、主権者としてしっかりとした意思表示を重ねていきたいですね。

[投票結果]

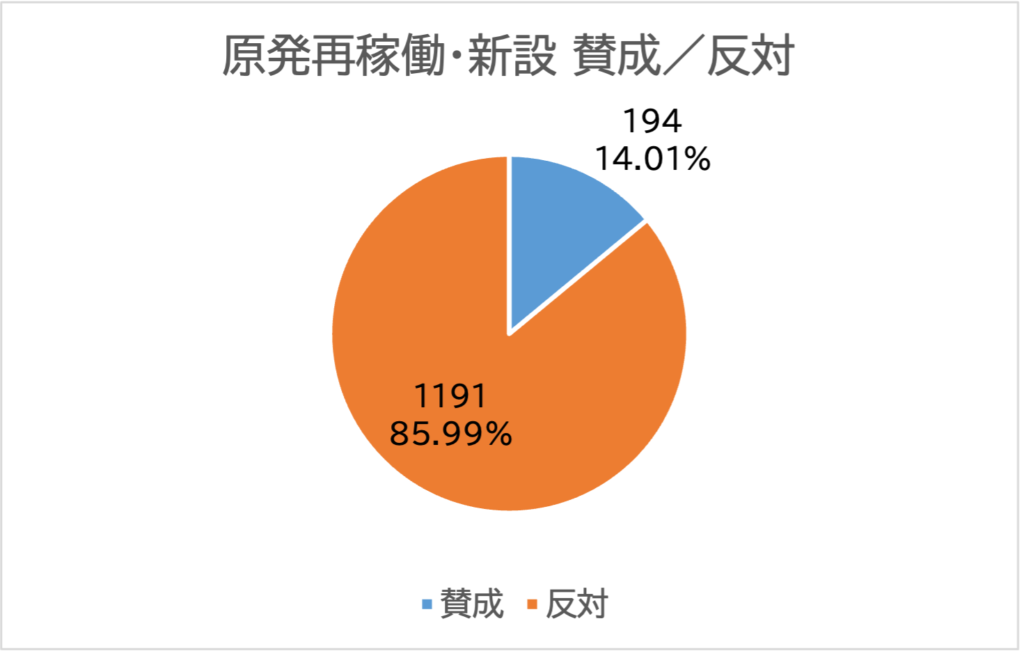

現存する原発の再稼働を順次行いつつ、新規の原発建設を進める。

| 投票総数 | 賛 成 | 反 対 |

| 1,385 票 | 194 票 | 1,191 票 |

※グラフをクリックすると拡大できます

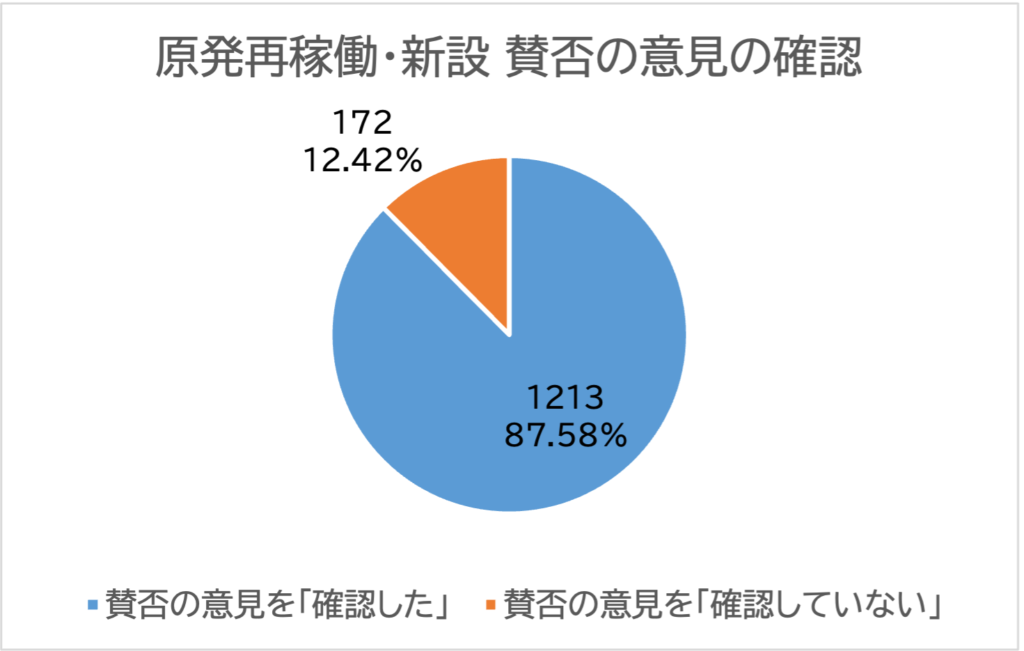

投票テーマ「原発の再稼働および新設」の解説

原発の再稼働および新設の可否について積極的に行うべきかを問いました。

このテーマは、日本のエネルギー政策にかかわる非常に重要なテーマであり、模擬国民投票をされた皆さんも、非常に判断に迷われたものと思います。

論点としても、安全性に加え、原発の経済性や代替エネルギー手段に対する評価、過渡的なエネルギー源としてどう考えるか、再稼働と新増設は別の議論をすべきかなど、非常に多層的に考えなければならず、相当に難しいテーマでした。

しかし、このような複雑な問題にもかかわらず、投票者の皆さんから、非常に理性的で深く考えられた意見を数多く寄せていただくことができました。

原発再稼働や新増設のような難しいテーマに、これだけの多様かつ理性的な意見が賛否双方から寄せていただけたという事実自体が、私たち自身が、こうした問題に自分たちで意思を表明できるということを示す大きな証左となったと嬉しく思います。

賛成の観点から寄せられた意見

意見の全体像は、是非とも一覧表(PDF)をご覧ください(一つひとつが非常に丁寧に考えられた意見となっています)。

賛成の意見をまとめると以下のような整理ができます(全部は網羅できないので傾向としてご理解ください)。

これらを見ると、経済的な観点、安全性の観点、温暖化対応の観点など、複数の視点から賛成意見が出されていることがわかります。

また、既存原発の再稼働には賛成だが、新増設には反対であるという意見も複数存在しており、再稼働と新増設は区別して考えるべきという意見も多いようです。

長期的には原発に頼らないエネルギーミックスを目指すべきだが、過渡的には使わざるを得ないという意見も目立ちました。

1. 安全性の確保は大前提であるが、現実問題として原発稼働は必要ではないか

2. 日本の原発を動かさなくても、休眠原発にミサイルやテロを仕掛けられれば稼働時同様のリスクがあるし、中国の原発も動いている以上、危険は変わらないのではないか

3. 再エネなどの代替エネルギーのコストや環境破壊の問題と比較して、原発が合理的なのではないか

4. 再エネを最大限拡大するとしても、ベースロード電源としてどうしても原発は必要なのではないか

5. 新設には反対であるが、既に存在してしまっている原発は、現状の電力需要を満たすために有効活用すべきなのではないか

6. 中長期的には再エネを含む新たなエネルギー源を開発すべきだが、過渡的エネルギー源としては原発が必要なのではないか

7. 原子力発電についてもより安全な方式への技術革新が期待できるのではないか

8. CO2削減の観点から火力発電からのシフトが必要であり、地球温暖化対応として有意義なのではないか

反対の観点から寄せられた意見

意見の全体像は、是非とも一覧表(PDF)をご覧ください(一つひとつが非常に丁寧に考えられた意見となっています)。

反対の意見をまとめると以下のような整理ができます(全部は網羅できないので傾向としてご理解ください)。

これらを見ると、経済的な観点、安全性の観点については、原発再稼働反対の理由としても数多く挙げられていることがわかります。

また、原子力がその構造上、長期間にわたって廃棄物処理等が必要となる点や、先の福島原発事故の際の政府や電力会社の説明や対応が信頼できないといった理由も数多く挙げられています。

1. 現実に東日本大震災で事故が生じ、原発の安全神話は完全に崩れており、地震国である日本において、原発の安全性を確保することはできないのではないか。

2. 核廃棄物の処理施設等が定まらず、最終処分方法が確定できていない現状において原発をこれ以上動かすことはできないのではないか。

3. 事故が起きればその影響は数万年に及び、事故が無くても廃棄物を長期保管しなければならない原発は、将来に大きな負担を残し、現代の我々に責任がとれないのではないか

4. 原発は低コストではなく、安全維持のための投資や廃棄物処理のコストを含めて考えれば、むしろ多額のコストがかかり続けるのではないか

5. 原子力を完全に制御する技術は現状において持っておらず、人間にはコントロールできないのではないか。

6. 多額の原発利権が生じる一方で、設置地域に不当なリスクを強いることになり、公正さに欠け、社会に不当な分断を生じさせるのではないか

7. 国や電力会社の説明や対応能力に信用が置けず、安全・安心・安価といった説明に納得できない

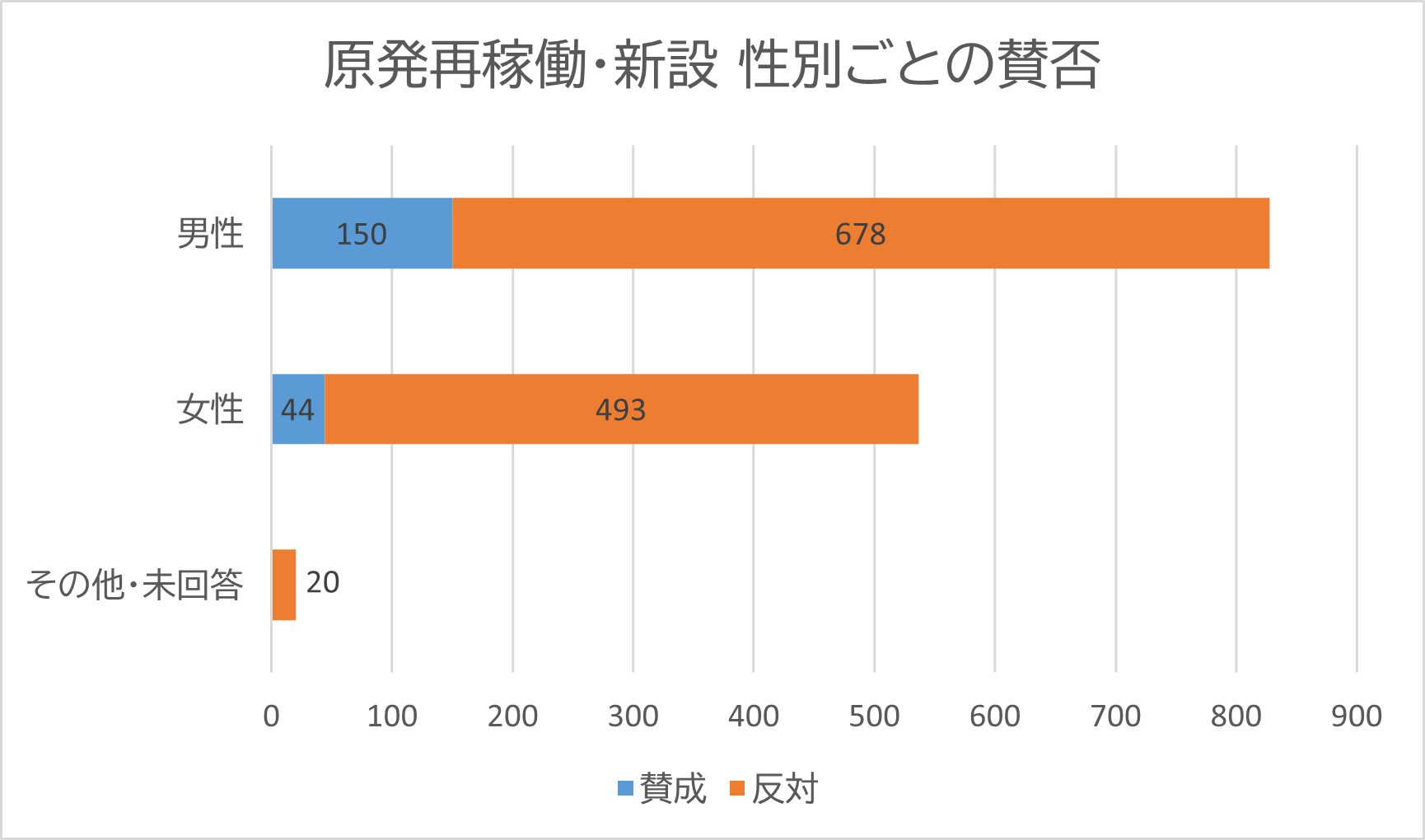

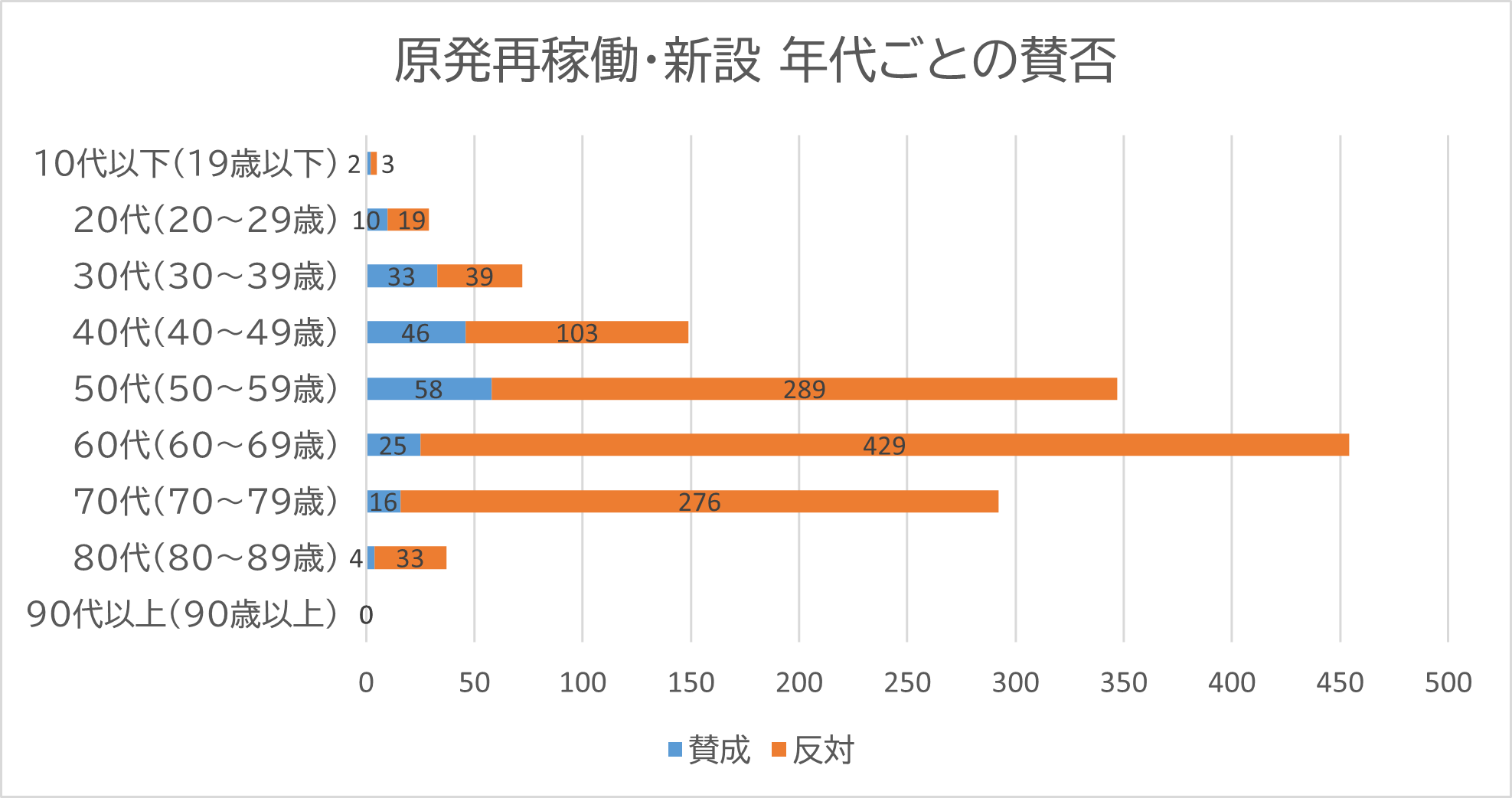

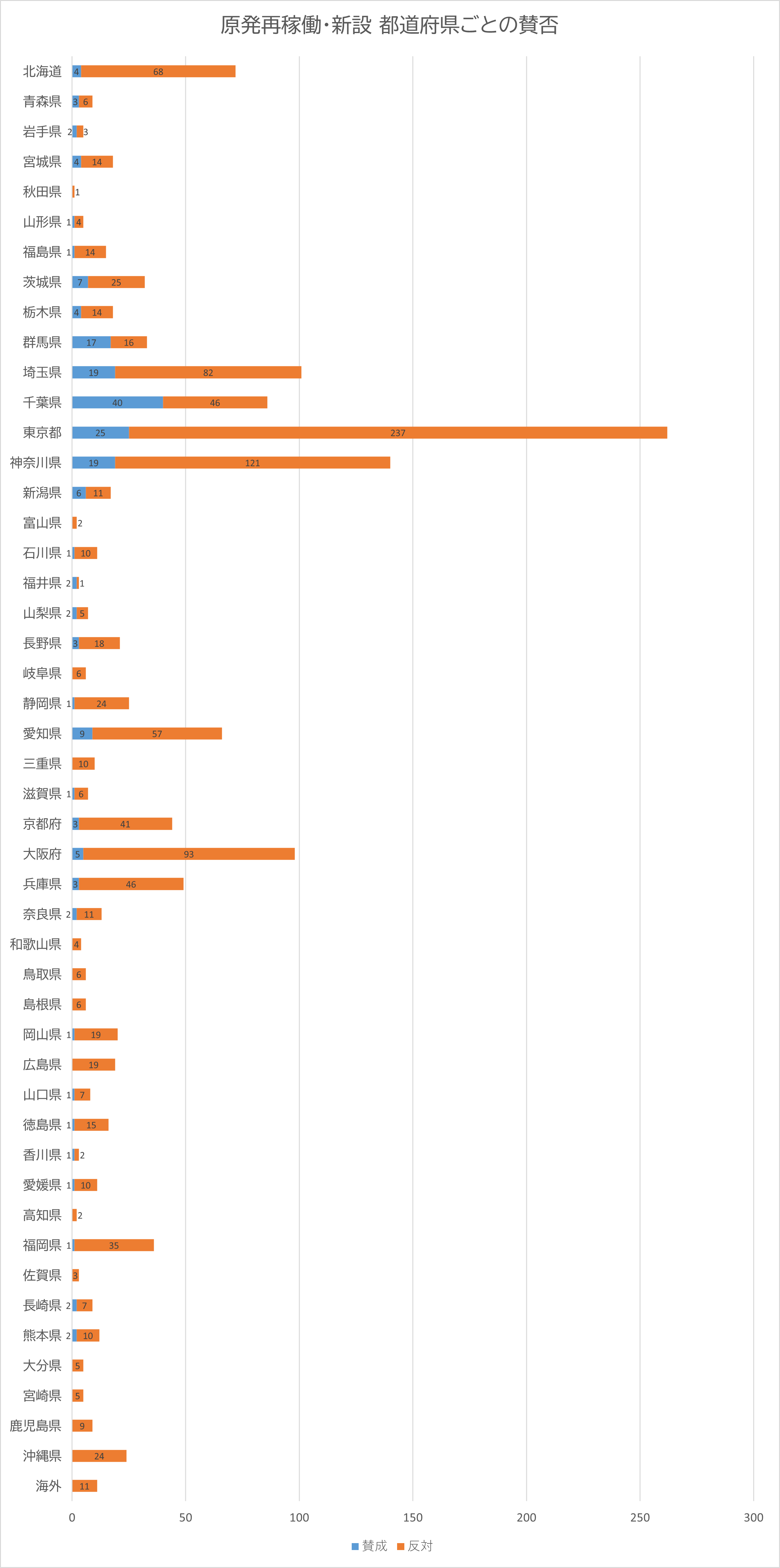

性別・年代別・都道府県別のグラフ

投票者の性別

投票者の年代

投票者の都道府県

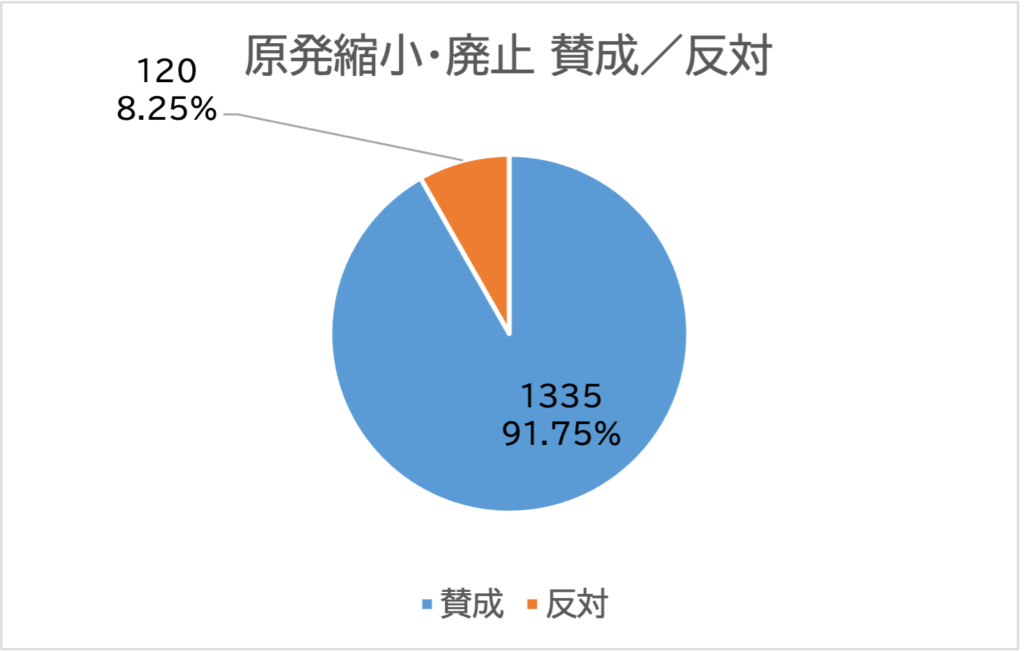

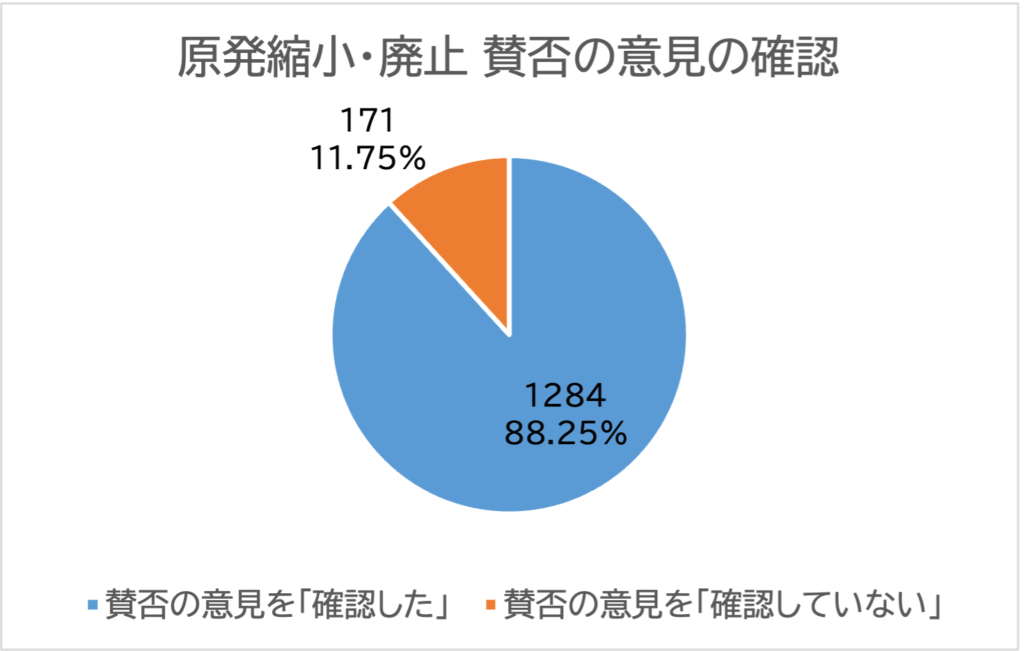

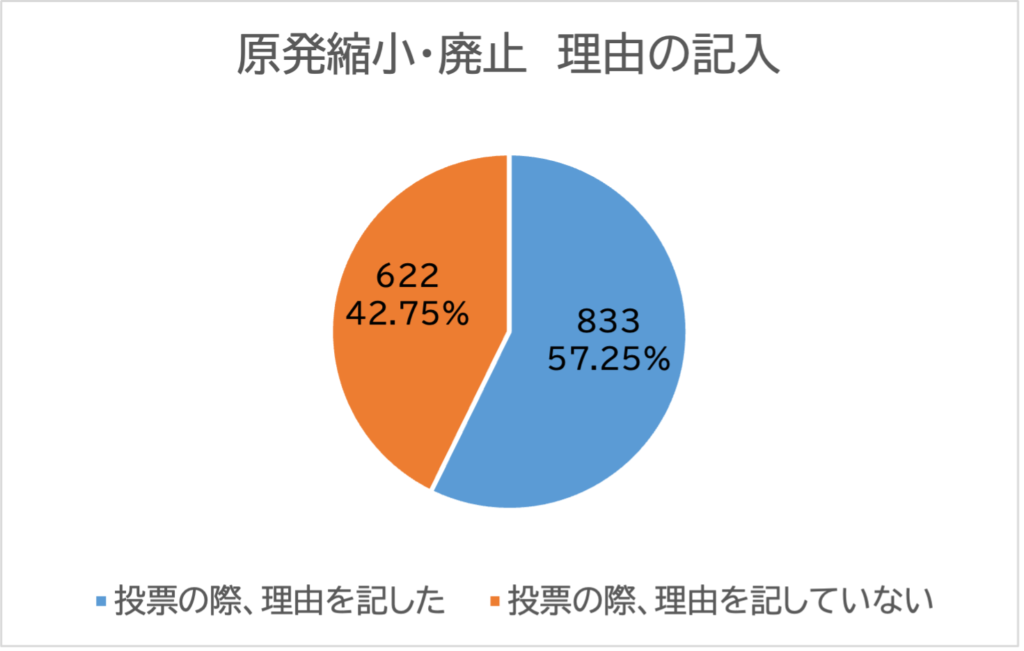

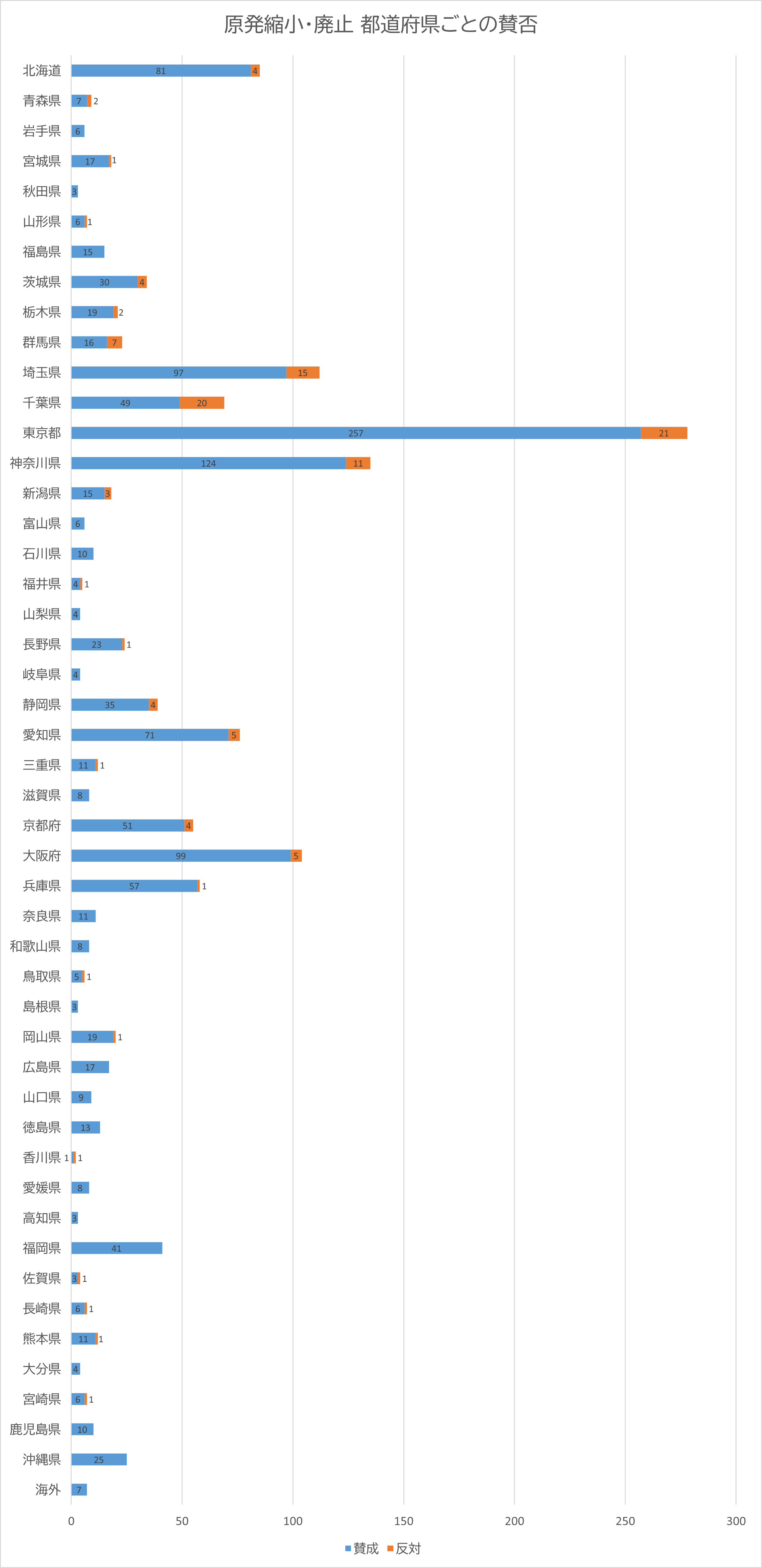

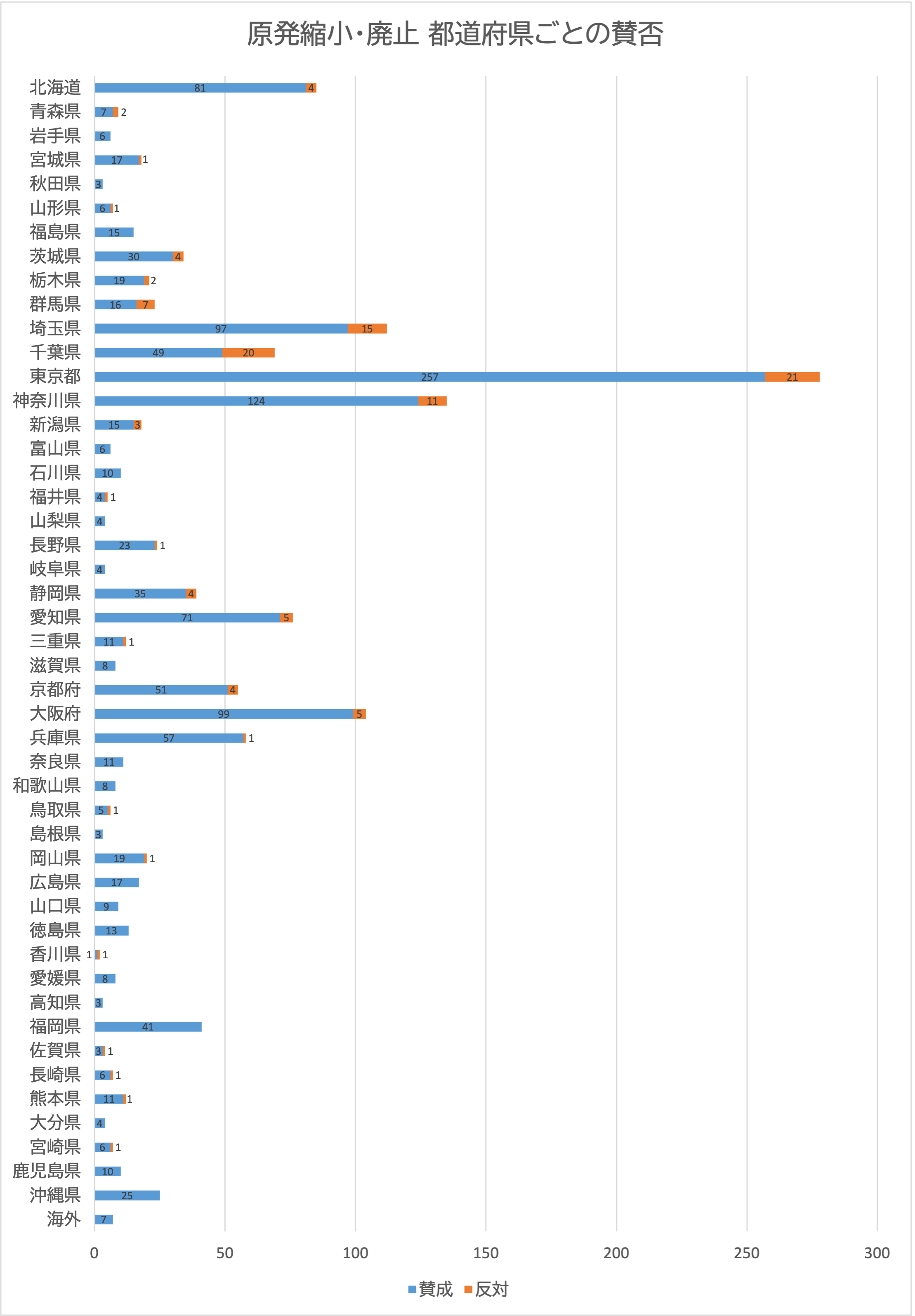

[投票結果]

原発の再稼働および新規建設を認めない。

再稼働された原発の運転を順次停止する。

| 投票総数 | 賛 成 | 反 対 |

| 1,455 票 | 1,335 票 | 120 票 |

※グラフをクリックすると拡大できます

投票テーマ「原発の縮小および廃止」の解説

原発の縮小および廃止の可否を問いました。

このテーマは、テーマ1の裏返しとも言える問いです。

そのため、皆さんの意見も、テーマ1の賛否を逆にしたものが多く寄せられました。

一方、意見をつぶさに見てみますと、若干テーマ1の意見とニュアンスが異なる部分も存在しました。

一つは、賛成の意見の中に、自然エネルギーなどの代替エネルギーに早期にシフトすることが可能であると言った意見がより多く見られました。

電力は確かに必要だけれども、原発に依存する必要はないという点を特に強調する意見が、テーマ1に比べて増えているようです。

また、反対の立場の意見において、現状の老朽化原発の再稼働には反対であるが、より安全性の高い小型原発の新設には賛成であるという意見がテーマ1よりも多く寄せられているようです。

原発が必要であるという立場に立った場合でも、足元の電力需要を満たすため新エネルギーへの過渡期に一時的な再稼働に賛成する立場と、逆に安全性を向上させた新設の原発のほうが良いという立場の二つがあるようです。

賛成の観点から寄せられた意見

意見の全体像は、是非とも一覧表(PDF)をご覧ください(一つひとつが非常に丁寧に考えられた意見となっています)。

賛成の意見をまとめると以下のような整理ができます(全部は網羅できないので傾向としてご理解ください)。

テーマ1の反対の立場の意見と同じような意見が多く出されています(裏返しのテーマなので当然ですね)。

これらを見ると、やはり一番多いのは、安全性が確保されていないという点ですが、それ以外にも、原発は経済的メリットが無いという主張や、最新の火力発電や自然エネルギー等で電力需要を賄うことができるといった視点なども多く寄せられていました。

1. 現実に東日本大震災で事故が生じ、原発の安全神話は完全に崩れている。地震国である日本において、原発の安全性を確保することはできないのではないか。

2. 核廃棄物の処理施設等が定まらず、最終処分方法が確定できていない現状において原発をこれ以上動かすことはできないのではないか。

3. 事故が起きればその影響は数万年に及び、事故が無くても廃棄物を長期保管しなければならない原発は、将来に大きな負担を残すのではないか

4. 原発は低コストではなく、安全維持のための投資や廃棄物処理のコストを含めて考えれば、むしろ多額のコストがかかり続けるのではないか

5. 原子力を完全に制御する技術は現状において持っておらず、人間にはコントロールできないのではないか。

6. 多額の原発利権が生じる一方で、設置地域に不当なリスクを強いることになり、公正さに欠け、社会に不当な分断を生じさせるのではないか

7. 再生可能エネルギー発電や蓄電池などを組み合わせれば、原発を動かさなくても電力需要を賄うことができるのではないか

8. 火力発電もCO2排出量が少ない新技術があり、現状の再エネ以外にも選択肢はあるのではないか。

反対の観点から寄せられた意見

意見の全体像は、是非とも一覧表(PDF)をご覧ください(一つひとつが非常に丁寧に考えられた意見となっています)。

反対の意見をまとめると以下のような整理ができます(全部は網羅できないので傾向としてご理解ください)。

こちらもテーマ1の裏返しの意見が多い傾向は変わりません。

テーマ1よりも、電力不足による経済的影響を懸念する意見や、太陽光発電等への疑問を呈する意見が多いようです。

また、原発についても、強化された安全基準等を着実に守ることで使い続けることができるのではないかといった意見が出されています。

1. 直ぐに原発を止めてしまっては、電力需要を満たすことはできず、現実問題として原発稼働は必要ではないか

2. 原発事故を踏まえ、安全性に留意することは当然だが、厳しい安全基準をクリアした原発であれば、動かしてもよいのではないか

3. 再エネは電力賦課金などでコスト高であり、国内で化石燃料も算出できない以上、原発を利用する必要があるのではないか

4. 再エネを最大限拡大するとしても、ベースロード電源としてどうしても原発は必要なのではないか

5. 新設には反対であるが、既に存在してしまっている原発は、過渡的にエネルギーシフトまでの電力需要を満たすために有効活用すべきなのではないか

6. 老朽化した原発の再稼働には反対だが、安全性の向上した新規の小型原子炉であれば活用してよいのではないか

7. 今後、更に電力需要が増えることをも考えると、原発を利用しなければ電力は足りないのではないか

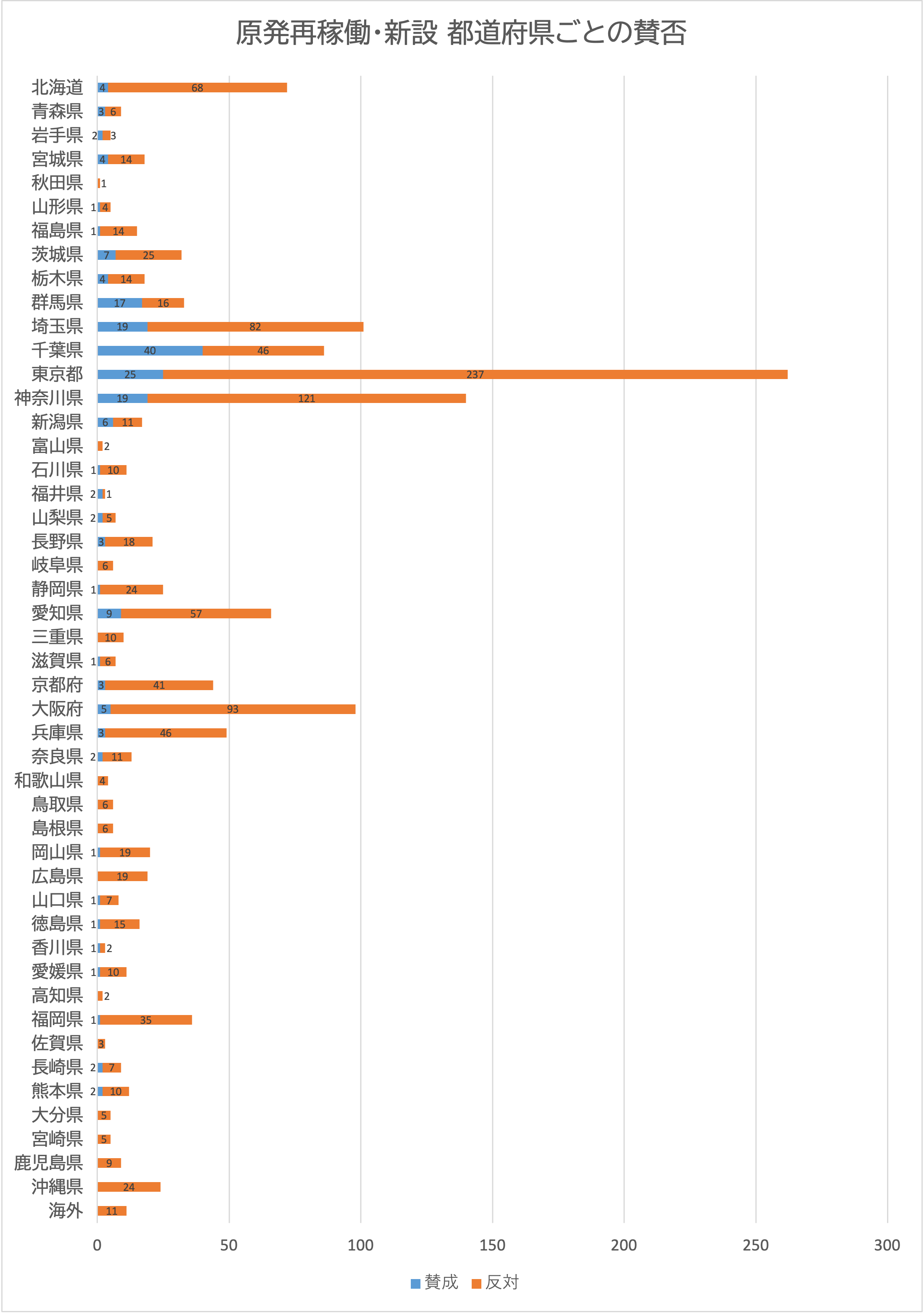

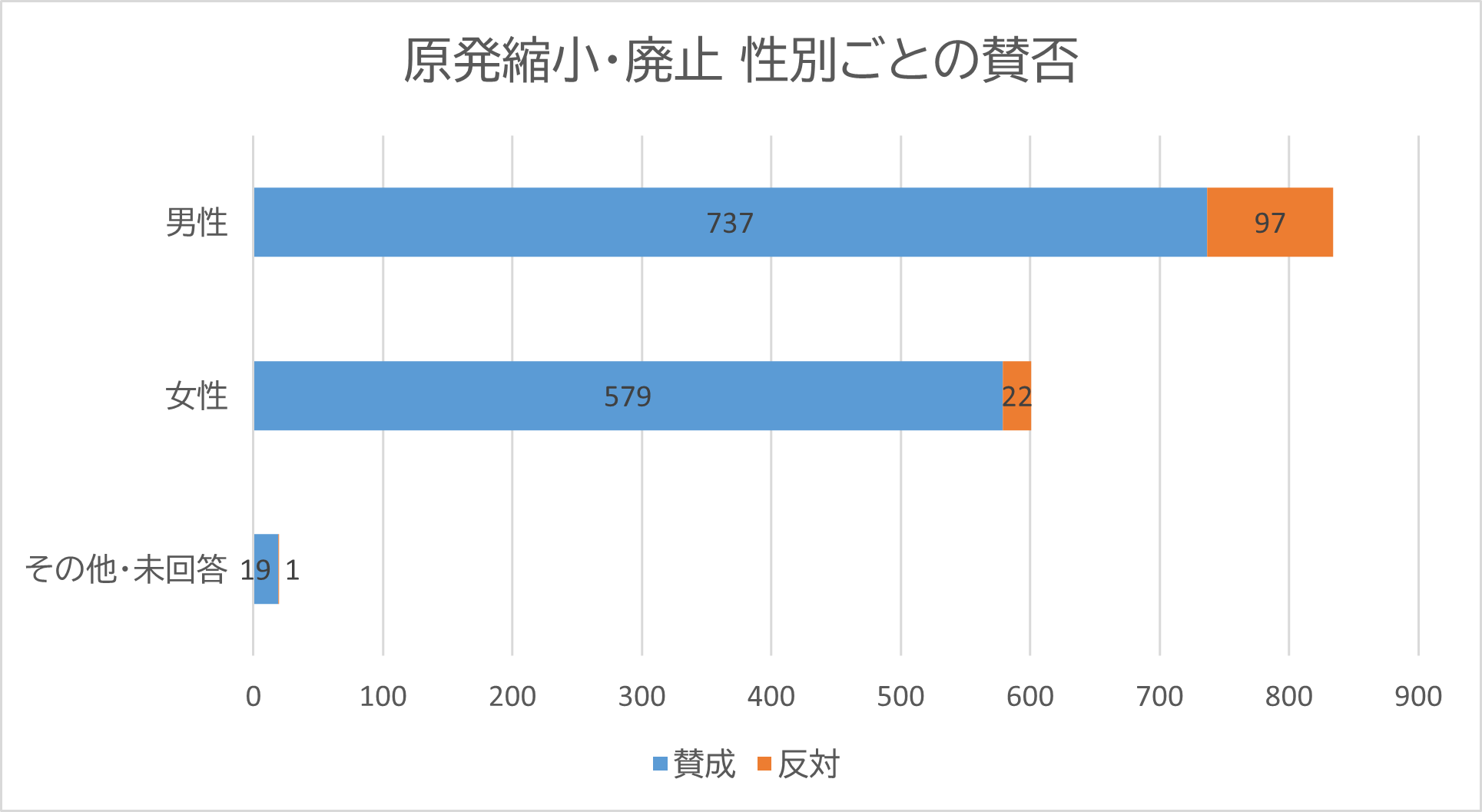

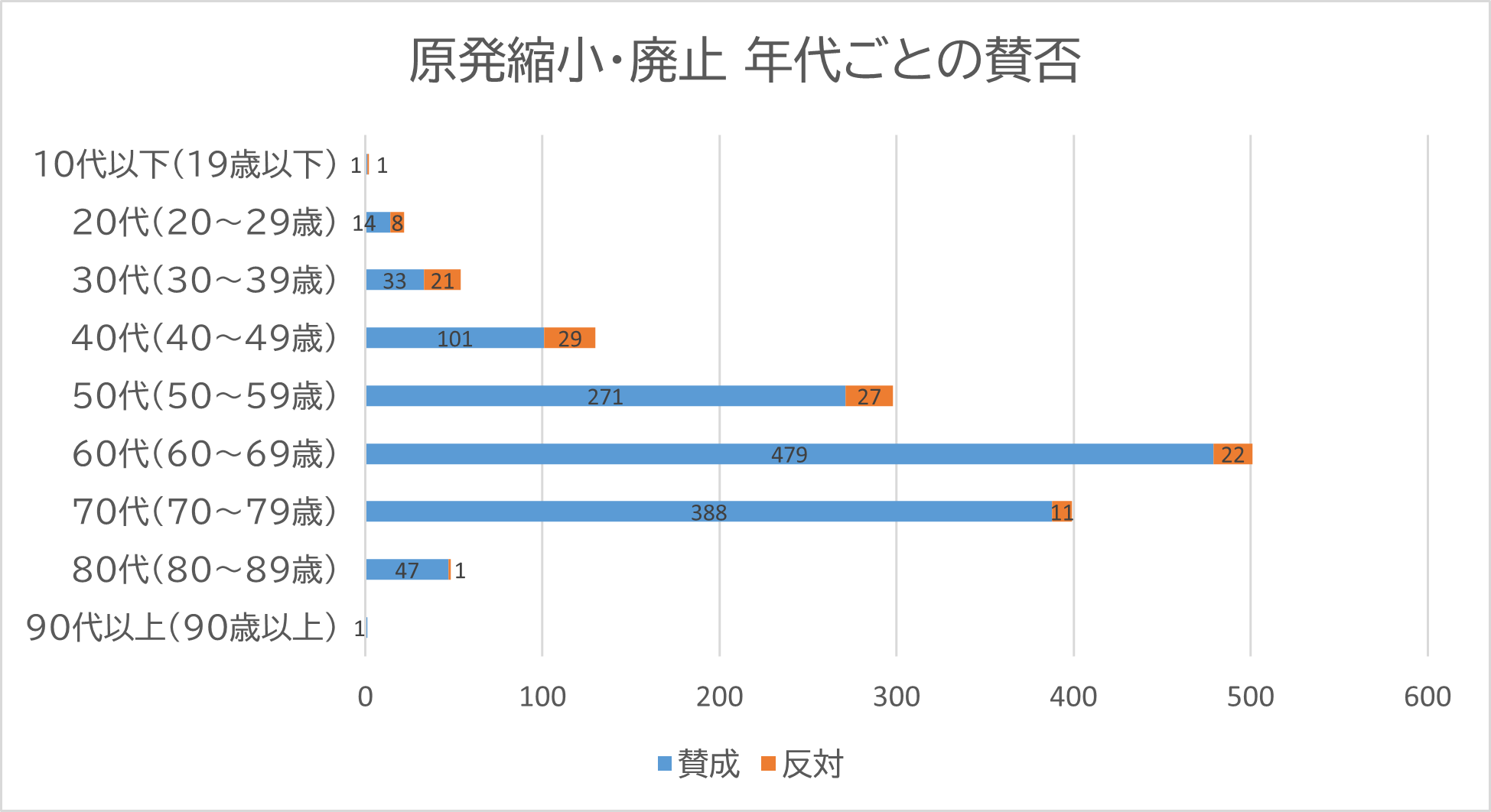

性別・年代別・都道府県別のグラフ

投票者の性別

投票者の年代

投票者の都道府県

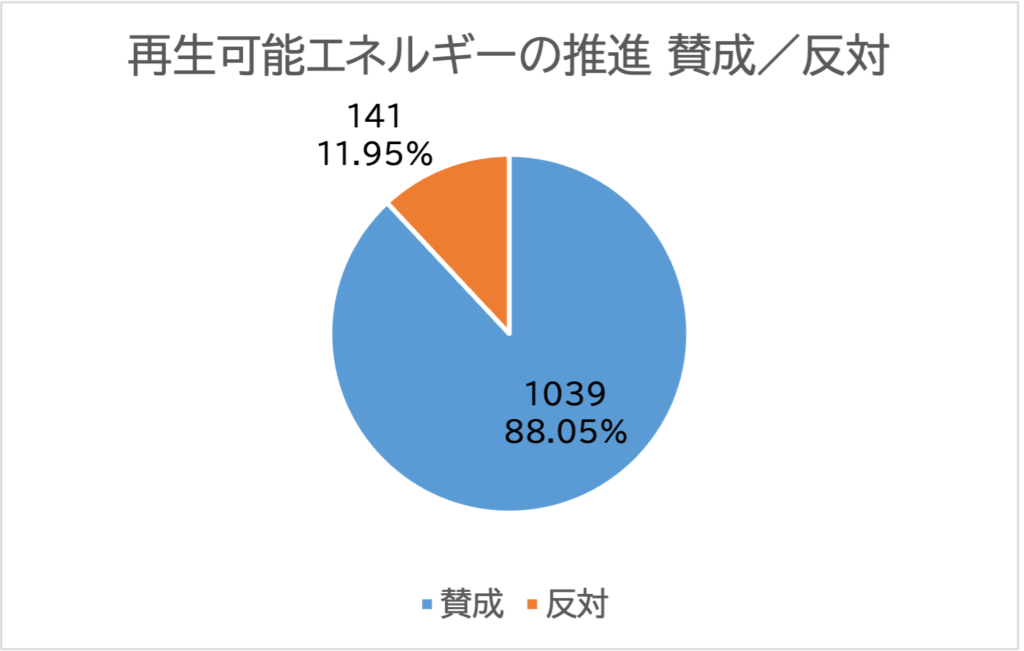

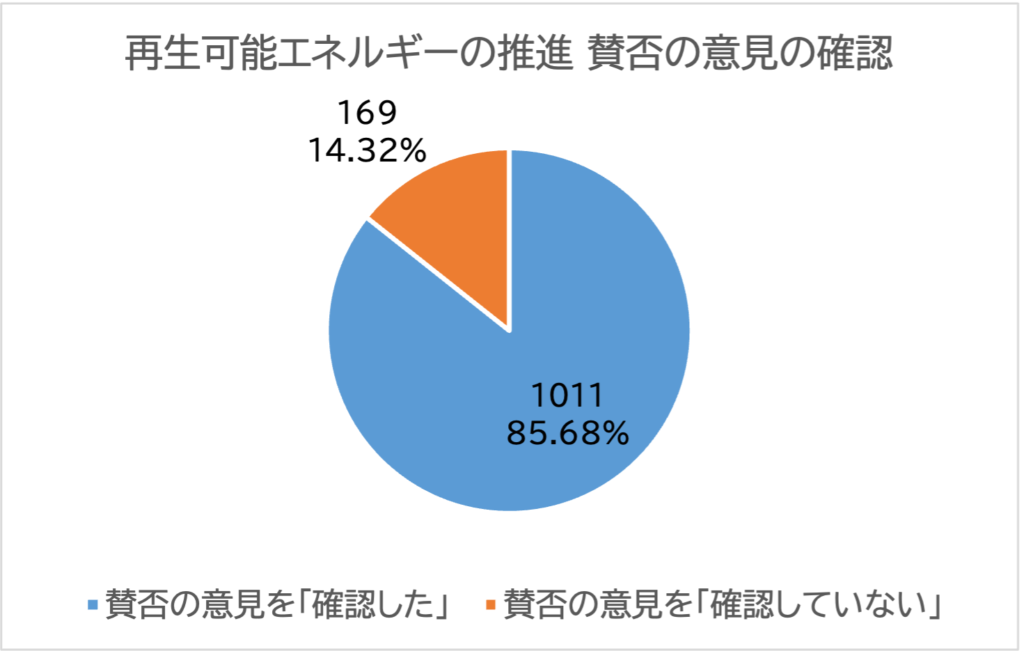

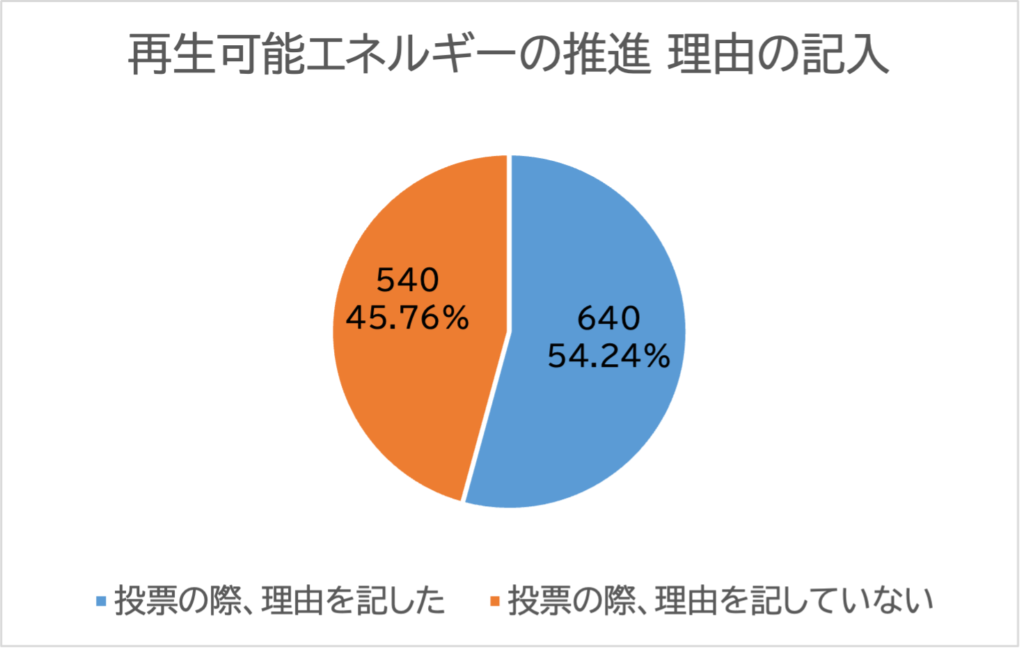

[投票結果]

再生可能エネルギーへの依存率を高める。

| 投票総数 | 賛 成 | 反 対 |

| 1,180 票 | 1,039 票 | 141 票 |

※グラフをクリックすると拡大できます

投票テーマ「再生可能エネルギーの推進」の解説

再生可能エネルギーの推進に積極的に舵を切るべきかを問いました。

このテーマは、必ずしも原発の廃止・縮小と同じではありません。

というのも、原発も再エネも推進するという選択肢は論理的に否定されないからです。

とはいえ、多くの意見は、原発ではなく再エネの推進を行うべきという立場からなされていました。

しかし、一部に確かに、原発もやめるべきではないが再エネは積極的に推進すべきであるという意見も出されていました。

特に、多様なエネルギーミックスを実現すべきという立場や、長期的に再エネへの移行を指示するが過渡的に原発が必要だという立場には、こうした意見があるようです。

賛成の観点から寄せられた意見

意見の全体像は、是非とも一覧表(PDF)をご覧ください(一つひとつが非常に丁寧に考えられた意見となっています)。

賛成の意見をまとめると以下のような整理ができます(全部は網羅できないので傾向としてご理解ください)。

再エネの推進を支持する立場には、原発や火力発電といった他の方法をやめる必要があるから再エネにシフトすべきという立場と、再エネ自体が魅力的な発電手段であるから積極的に進めるべきという立場の大きく二つの潮流があるようです。

前者は、原発の危険性や高コスト、CO2削減の必要性などを強調しています。

また後者は、再エネが地域に根差すエネルギーであること、国産かつ分散型のエネルギーであること、コストが低減してきていることなどを強調しています。

前者の立場からは、たとえ再エネが高コストであっても推進すべきという意見が複数ありました。

また、少し立場の違うものとして、エネルギーミックス最適化の観点から、再エネの推進と最新の原発の新設を主張する意見や、過渡的に原発を使いながらコスト低減を図りつつ再エネにシフトしていくべきといった意見もありました。

1. 原発の危険性を考えれば、早期に原発は廃止すべきであり、たとえコストが高くなったとしても再エネへのシフトは急務ではないか

2. 核廃棄物の処理等を考えれば、原発の長期的なコストが極めて高いことは明らかであって、その一方で、再エネは研究開発や大量生産によってコストが持続的に低減している以上、再エネの方が長期的なコスト優位性があると考えられるのではないか

3. 地球温暖化を止めるためには脱炭素を進めることが不可欠であり、その方法として原発は不適当である以上、再エネにシフトしていくほかないのではないか

4. 太陽光だけでなく、小水力や地熱発電などを含めて考えれば、十分にエネルギーシフトは可能であり、技術やコストの問題は解決できるのではないか

5. エネルギー安全保障の観点からも、分散電源の推進やエネルギーの自給率を高めていくことは重要ではないか

6. メガソーラー等は環境問題等が無視できず、エネルギーの地産地消やより環境負荷の低い事業方法については検討すべきである。これらの課題は技術や制度上の工夫で解決可能であるから、主力のエネルギーとできるのではないか

7. 再エネの推進と同時に、省エネ化を進めるべきではないか

8. エネルギーミックスが重要であり、再エネも拡大し、安全性の高い原発も新設すべきではないか

反対の観点から寄せられた意見

意見の全体像は、是非とも一覧表(PDF)をご覧ください(一つひとつが非常に丁寧に考えられた意見となっています)。

反対の意見をまとめると以下のような整理ができます(全部は網羅できないので傾向としてご理解ください)。

こちらもテーマ1の裏返しの意見が多い傾向は変わりません。

テーマ1よりも、電力不足による経済的影響を懸念する意見や、太陽光発電等への疑問を呈する意見が多いようです。

また、原発についても、強化された安全基準等を着実に守ることで使い続けることができるのではないかといった意見が出されています。

1. 現状において発電コストが高く、事業採算性も低くなってしまうのではないか。電気代が上がってしまうと生活に悪影響がでるのではないか

2. 太陽光発電の乱開発や太陽光パネルの放置など、新たな環境破壊の問題を招きかねない再生可能エネルギーは、実際には持続可能ではないのではないか

3. 特に太陽光や風力は、不安定な電源であって、主力電源とすることはできないのではないか

4. 短期的には高機能火力発電、中長期的には水素など、多様なエネルギー源を考えるべきではないか

5. 再エネ賦課金の負担は重い。再エネが新たな利権になってしまうだけではないか

6. 地球温暖化問題は、それ自体が欧州を中心とする政策誘導であって根拠に乏しいのではないか

7. 特に太陽光発電は景観問題が大きい。ペロブスカイトを屋根上に設置し蓄電池を併設するといった技術が確立するまで待つべきではないか

8. 国土が狭い日本には再エネの適地は少なく、主力電源とできるほどには拡大できないのではないか

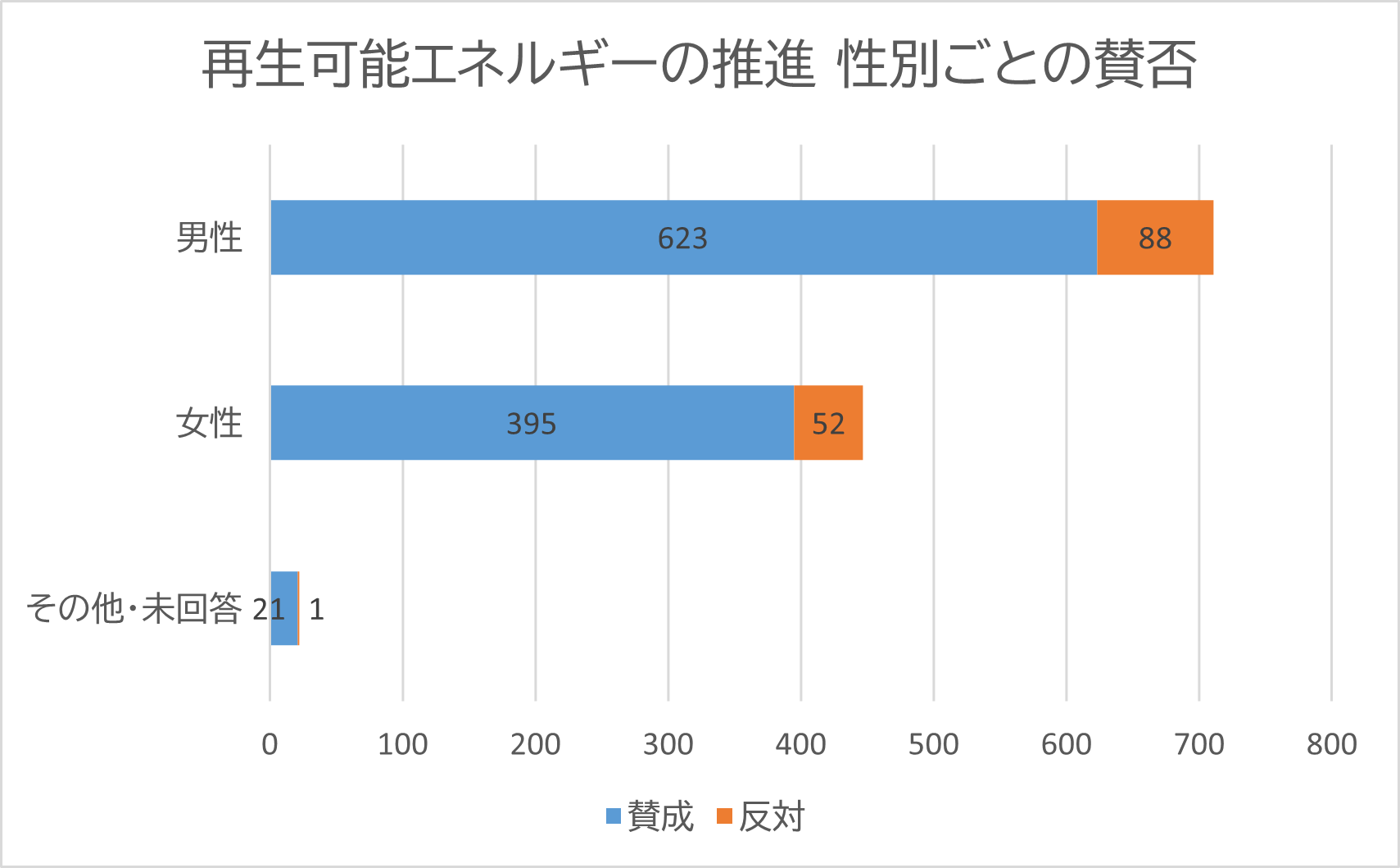

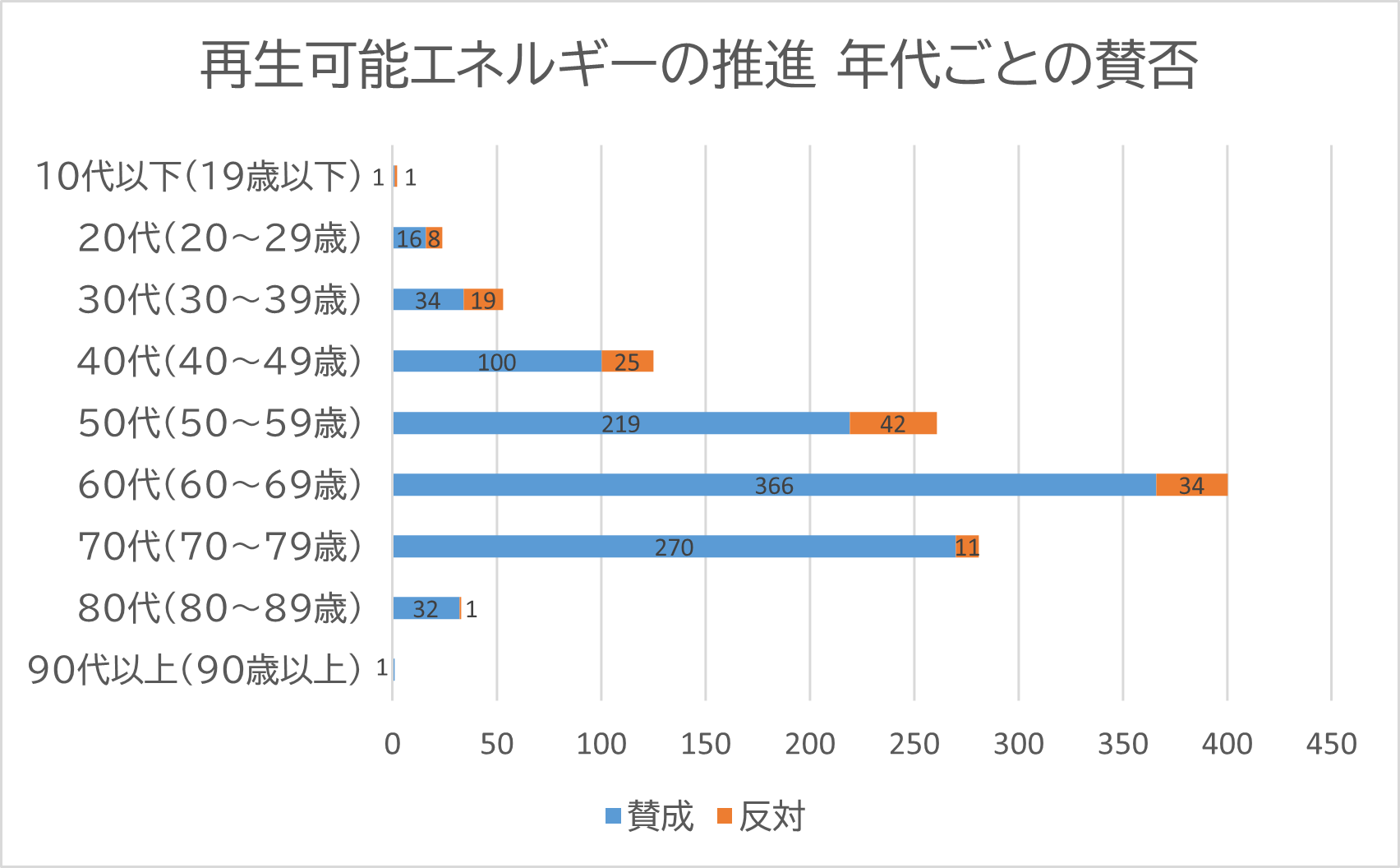

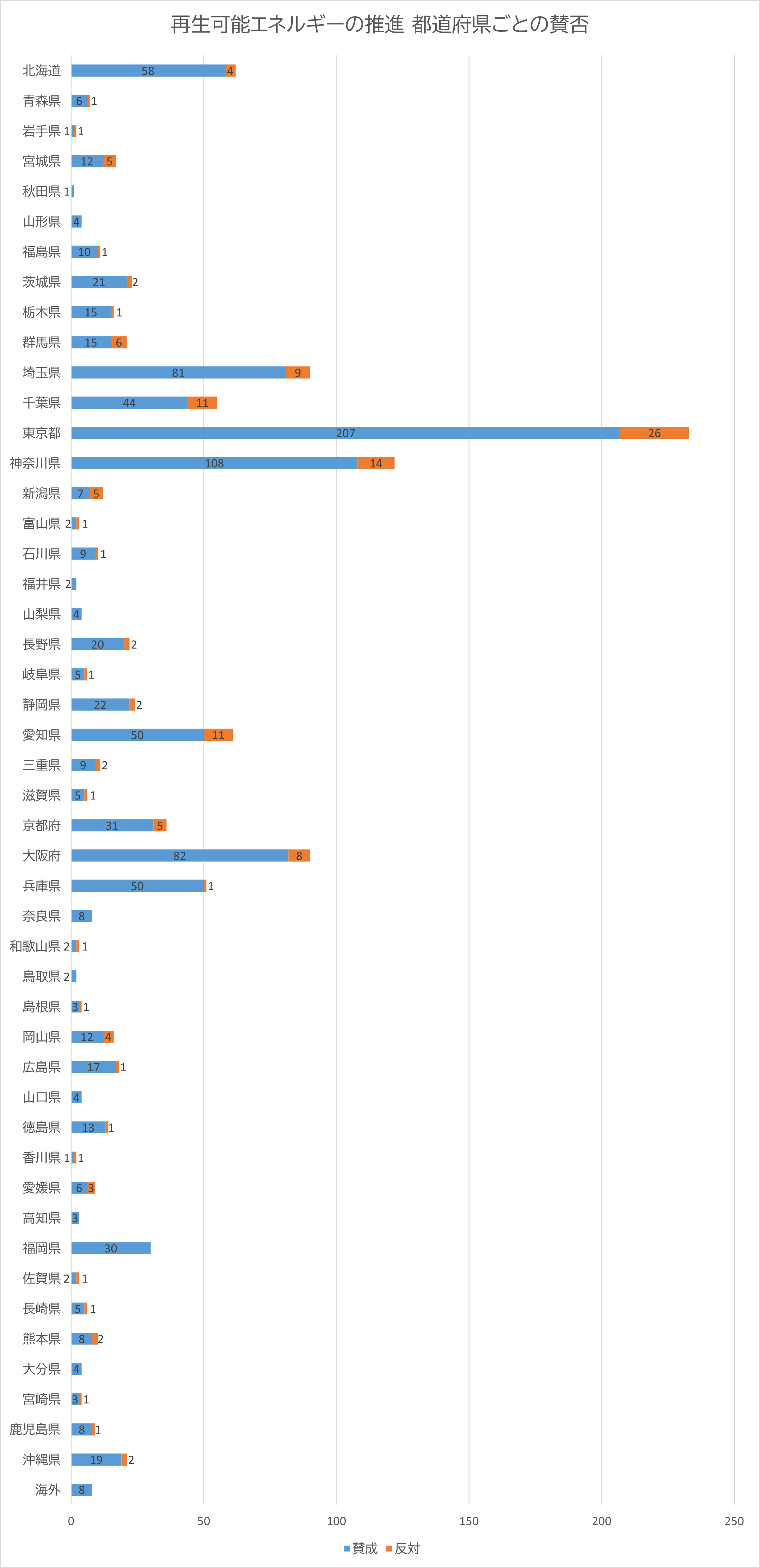

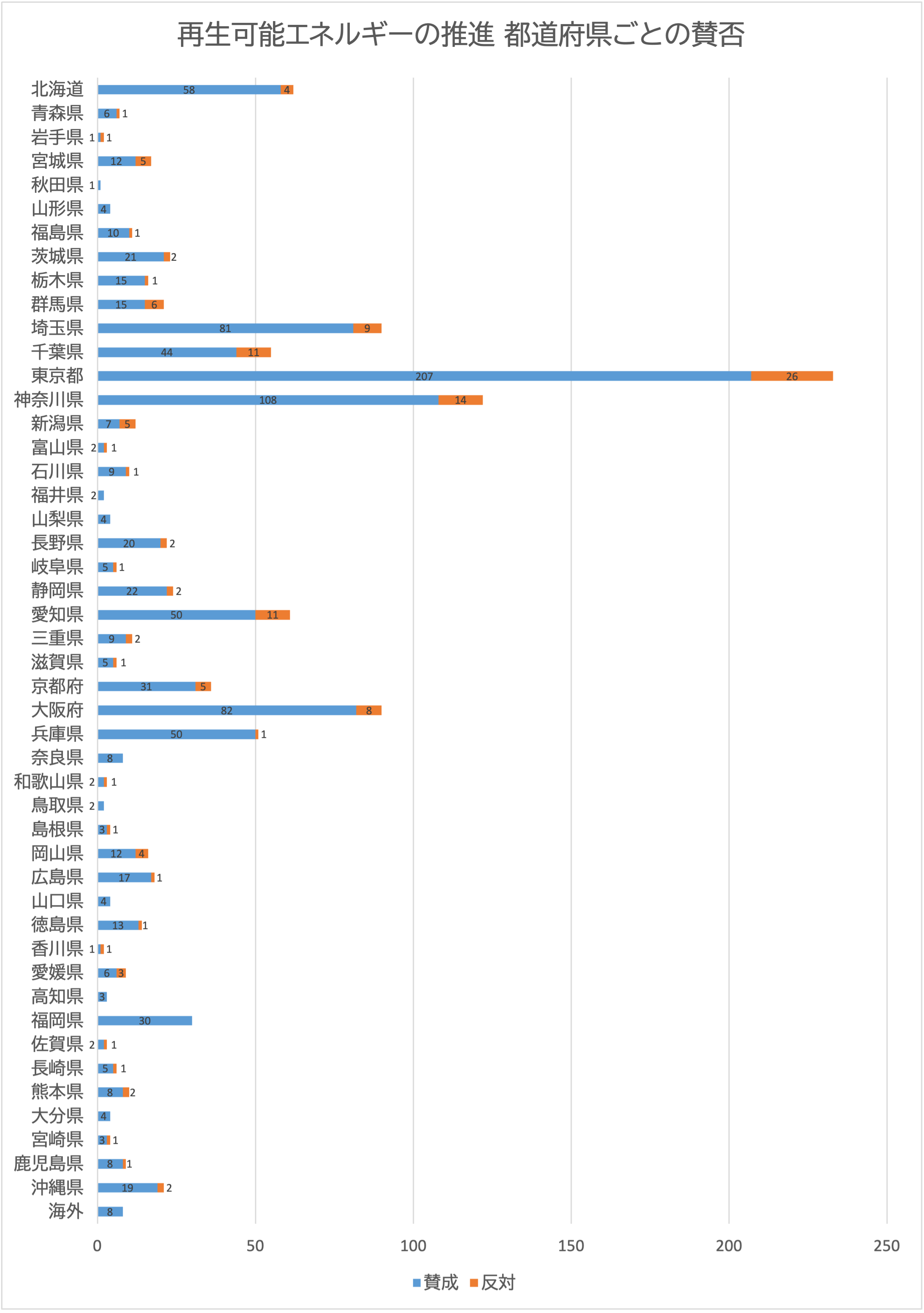

性別・年代別・都道府県別のグラフ

投票者の性別

投票者の年代

投票者の都道府県

▶︎ 第1回【人権、婚姻、税、その他】

の投票結果はこちら

▶︎ 第3回【選挙、政党・議員とカネ】

の投票結果はこちら

▶︎ 第4回【自民党、安全保障、市民政治】

の投票結果はこちら