[1]ルソーの『社会契約論』

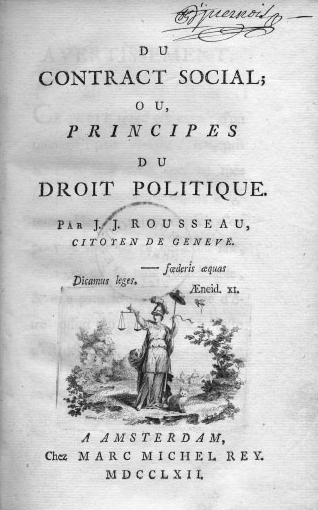

1762年に刊行されたジャン=ジャック・ルソーの政治哲学書『社会契約論』の中に、こういった記述があります。

主権は譲り渡され得ない、これと同じ理由によって、主権は代表されえない。主権は本質上、一般意志のなかに存する。しかも、一般意志は決して代表されるものではない。一般意志はそれ自体であるか、それとも、別のものであるからであって、決してそこに中間はない。

人民の代議士は、だから一般意志の代表者ではないし、代表者たりえない。彼らは、人民の使用人でしかない。彼らは、何ひとつとして決定的な取りきめをなしえない。人民がみずから承認したものでない法律は、すべて無効であり、断じて法律ではない。

イギリスの人民は自由だと思っているが、それは大まちがいだ。彼らが自由なのは、議員を選挙する間だけのことで、議員が選ばれるやいなや、イギリス人民は奴隷となり、無に帰してしまう。その自由な短い期間に、彼らが自由をどう使っているかをみれば、自由を失うのも当然である。

桑原武夫・前川貞次郎訳(1954 年刊 岩波文庫 133 ページ)

261年前に書かれたこの一節。これを読んだ国会議員のみなさんの多くは「とんでもないこと、何を言っているんだ」と反発されるでしょう。しかしながら、ルソーは、当時も今も変わらない間接民主制(代議制民主主義)の弱点をきちんと突いています。すなわち、それは「選挙の時だけ主権者」という問題です。

[2]議員や政党にとって都合のいい主権者

日本の場合、「憲法改正の是非」は直接民主制(国民投票)によって決定されますが、それ以外の国の政治・行政はほぼすべて間接民主制によって議会の多数派が事を決する仕組みになっています。

立法・行政・司法の三権のうちの立法府(国会)の議員を選ぶのは私たちであり、その国会議員の多数派が行政府(内閣)の長となる内閣総理大臣を選出するのですから、選挙がとても大切だというのは当然のことです。でも、とにかく投票に行って議員を選び、あとは観客席にいて彼らにお任せという「議員や政党にとって都合のいい主権者」になってはいませんか。

選挙が終わると、私たちは次の選挙の投票日が来るまでは(ルソーが言うような「奴隷」ではないにせよ)観客席に追いやられ、立法府や行政府の行いに異議があっても主権者として実効性のある働きかけができません。

例えば「国民的議論もせずに原発の再稼働や新設を決めるなんておかしい」とSNSに書き込んだり、集会で叫んだりしたところで、政府や国会多数派は決してその声を汲みはしません。そして、たいていの人は不信感を募らせながらも「仕方がない」「世の中はこんなもんだ」とあきらめるのです。

[3]地方自治体には国民発議制度がある

日本では、私たちが主権者として立法府や行政府に対して異議申し立てをしたくても、実効性のある働きかけができません。そういう制度がないのです。

だけど、地方政治の場合はリコール制度があり、主権者・住民の連署により「議員・首長の解職」や「議会の解散」を求めることができます。あるいは「条例の制定・改廃」を求めることもできます。

直接請求権と呼ばれるそうした主権者の権利は、発案権の行使を保障したイニシアティブ制度や拒否権の行使を保障したレファレンダム制度にほかなりません。

※日本の場合、条例の制定・改廃の最終決定権は議会にありますが、リコールの最終決定権は一人ひとりの主権者・住民にあります。

しかしながら、国の政治にはそうした[発案権・拒否権]を行使するための制度がありません。それが、議会多数派(与党)のやりたい放題を生み、議会主権ともいえる状態をもたらしています。

形骸化している国民主権を実質的なものにするためには、私たち主権者が[発案権・拒否権・決定権]を持つ必要があり、それを保障する制度の導入・活用が欠かせません。「選挙制度」だけでは不十分なのです。

[4]国民発議制度の導入・活用を

間接民主制の「選挙」というツールだけでは、「選挙と選挙の間」の日々行われる重大な政治的決定の場に私たちは関与できず、観客民主主義に陥ることが避けられません。

これは政治に対する個々人の情熱の有無の問題ではなく、私たちが主権者として政府や国会に実効性のある働きかけをなし得る制度が整っているか否かの問題です。そして、その制度・仕組みこそ主権者の[発案権・拒否権・決定権]を保障するイニシアティブやレファレンダムにほかなりません。

「発案権行使」としてのイニシアティブは、憲法や法律の制定・改廃、国際条約の批准・廃棄などについて、規定の連署を条件に国民の発議権を認めるもので、請求後に国民投票が実施されます。スイスやリヒテンシュタインなどは国政および自治体レベルで、ドイツやアメリカなどは州を中心とした自治体レベルでこの制度を導入し活用しています。

「女性投票権の容認」「死刑の廃止」「原子力発電所の段階的廃止」「テレビでのアルコール飲料CMの規制」「医療用マリファナの合法化」「連邦軍の廃止」「ベーシックインカム導入」「小児性愛者を児童関連事業に就かせない」「最低賃金アップ」「すべての動物実験禁止」「同性婚の禁止」「尊厳死の容認」…。多種多様な案件について「国民発案」がなされ、その賛否を問う国民投票が実施されています。

※EUの「欧州市民 イニシアティブ」やフィンランドの「アジェンダ イニシアティブ」など、主権者が発議した事柄を国民投票ではなく議会が審議して採否を決める制度もあります。

「拒否権行使」としてのレファレンダムは、政府(あるいは自治体)および議会が行なった施策や立法について、主権者・国民の側がそれを撤回、廃止すべしという請求をするのが一般的です。規定の連署を添えて請求すれば、自動的にあるいは政府や議会が請求を拒んだ場合に、賛否を問う国民投票が行われて決着をつける制度です。

例えば、イタリアではこの制度を使って、カトリック教会とキリスト教民主党が「離婚を認める法律の廃止」を求めたり、環境グループが「原発の稼働を認める法律の廃止」を求めたりしています。

※拒否権行使のレファレンダムは、 “initiative” ではなく “popular veto“ あるいは “veto referendum” と呼ばれるもので、レファレンダムの一つとして分類されています。

1900年以降、諸外国において発議・請求されたイニシアティブや拒否権行使型レファレンダムの総数は、国政レベルだけで500件を超えており、これに各国の「州」「市」など自治体レベルでの発議・請求を加えると数万件という数字になります。

間接民主制の「選挙」というツールだけでは、「選挙と選挙の間」の日々行われる重大な政治的決定の場に私たちは関与できず、観客民主主義に陥ることが避けられません。

これは政治に対する個々人の情熱の有無の問題ではなく、私たちが主権者として政府や国会に実効性のある働きかけをなし得る制度が整っているか否かの問題です。そして、その制度・仕組みこそ主権者の[発案権・拒否権・決定権]を保障するイニシアティブおよびレファレンダムにほかなりません。

諸外国における国民発議制度や具体的な事例に関しては[諸外国での国民発議の事例]で詳しく紹介します。

スイスインフォの「イニシアティブ」解説動画(2分間)

◆クリックしてください☞ イニシアチブとは? - SWI swissinfo.ch