[投票結果]

1. 国会議員の解職(リコール)制度を設ける

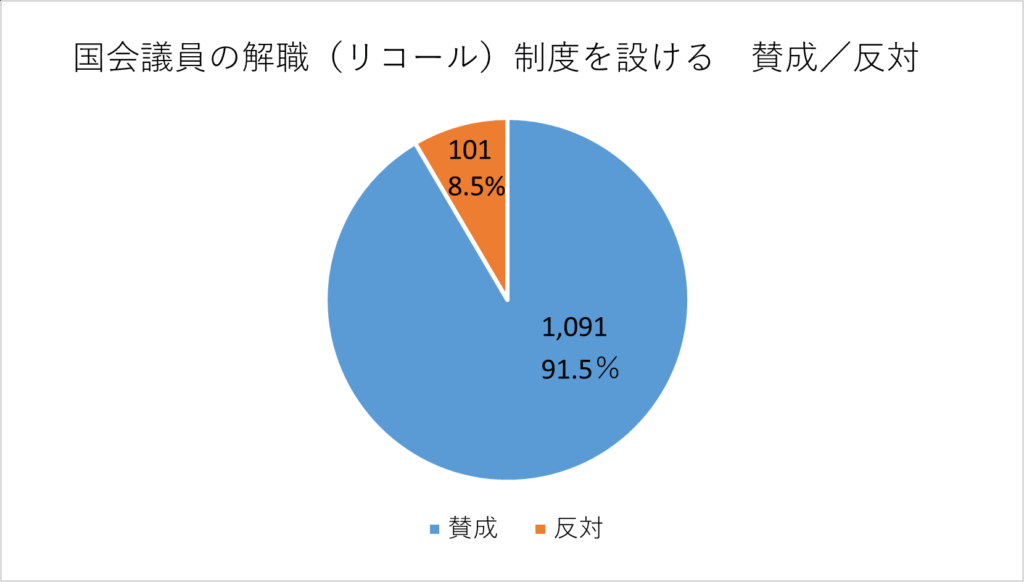

| 投票総数 | 賛 成 | 反 対 |

| 1,192 票 | 1,091 票 | 101 票 |

※グラフをクリックすると拡大できます

投票テーマ「議員リコール制度」の解説

リコール制度は、地方自治法上は一定の条件の下で認められている一方で、国政には認められていない状況にあります。そのため、国政においてもリコールを認めるべきという意見が多く寄せられました。

国民主権の観点から、国民が国会議員の活動を監視し、不適切な議員を解職できる仕組みの導入自体は強く求められているものの、具体的に濫用を防ぐ仕組みの構築や、地元の民意とそれ以外の民意が異なった場合に、地元民意が軽視されることにならないかといった点を含めて議論を進めていくことが必要と思われます。

INIT共同代表 水上貴央

賛成の観点から寄せられた意見

賛成の立場の代表的な意見は以下の通りです。

1. 主権者である国民は、議員を選ぶ権利だけでなく、解職する権利も持つべきである。

2. 現状の制度では、裏金問題や不祥事を起こした議員が、自ら辞任しない限り議員の職に留まり続けることが可能であり、これは国民の意思を反映していない。

3. 国民の税金が支払われているにもかかわらず、国民のために働かない、あるいは国民の期待に沿わない議員が多く、彼らを辞めさせる手段が必要とされている。

4. 一部の地域の岩盤支持層によって、国民にとって不利益な行動をする議員が当選し続ける現状を変えるためにもリコール制度が有効である。

反対の観点から寄せられた意見

一方反対の立場や比較的慎重な立場の代表的な意見は以下の通りです。

1. 国民やメディアによる監視を高めればリコール制度までは不要である。

2. リコール制度自体にも悪用や濫用の恐れがある。リコール理由の数値化や第三者委員会による公正な判断、投票者の一定割合以上の賛成など、厳格な条件設定が必要である。

3. 少数意見が多数派によって排除される可能性がある。特に国政では、ある地域で十分な民意を得て当選した議員であっても、選挙区以外の国民の多数派が辞めさせることができてしまう。

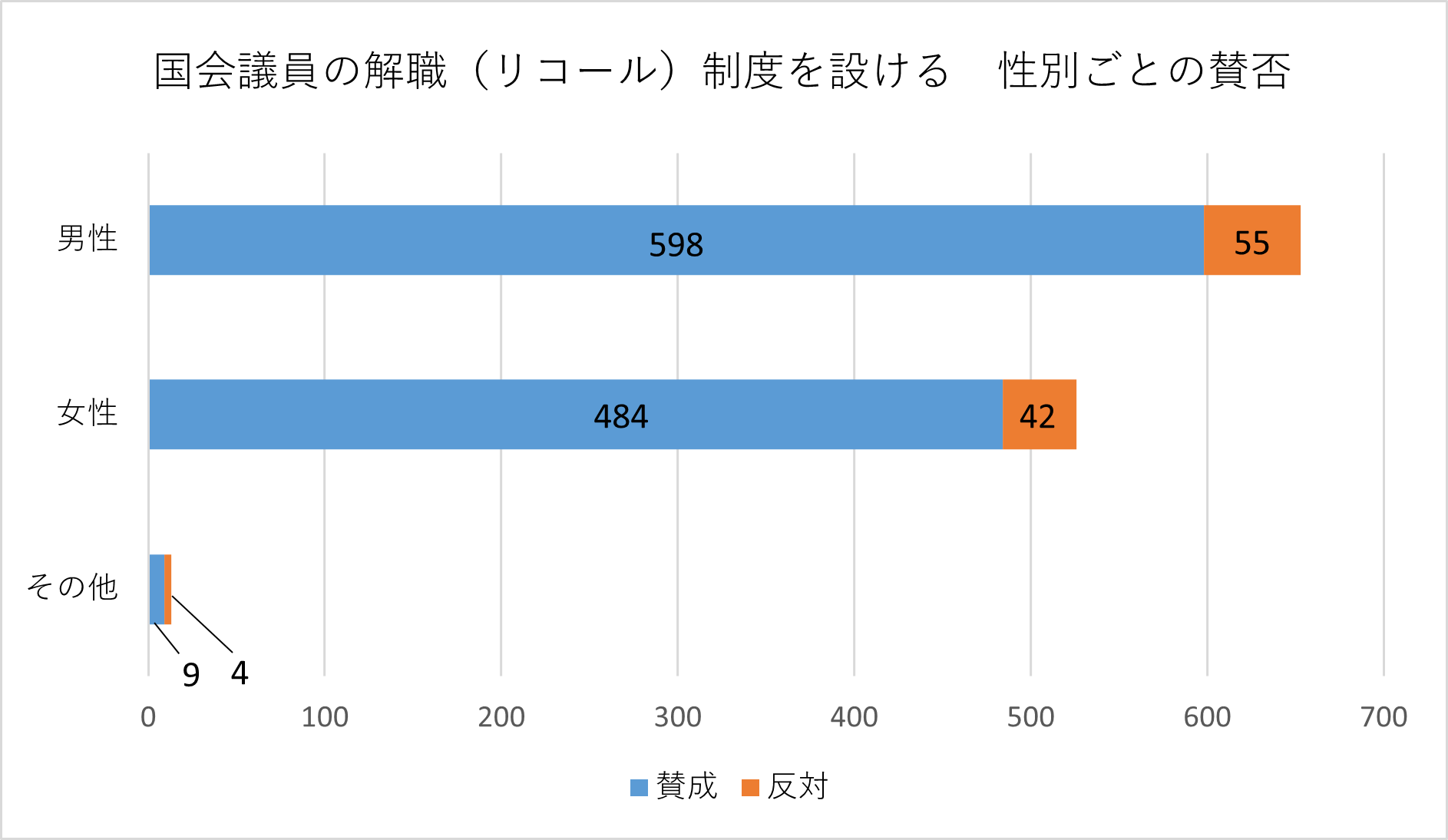

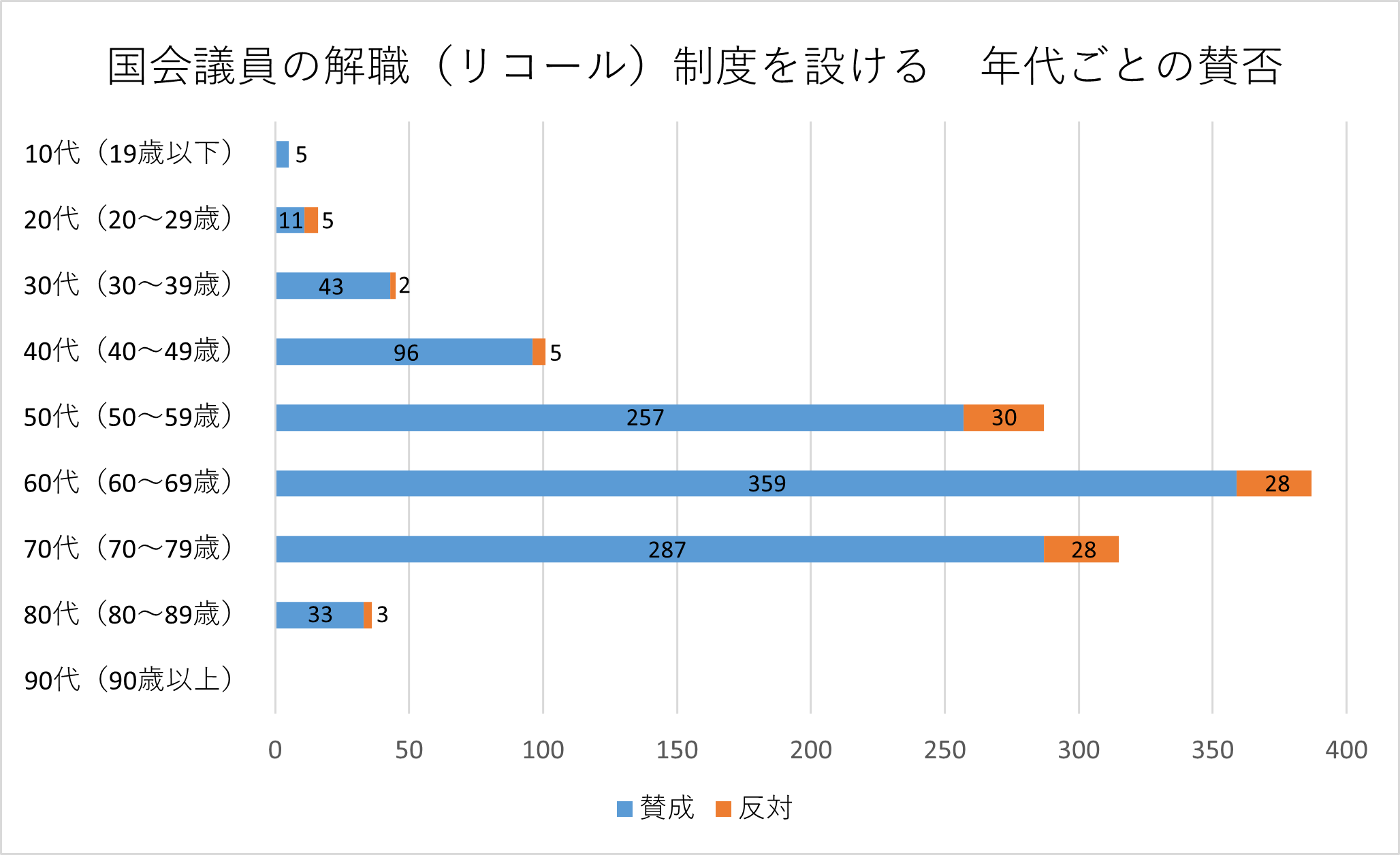

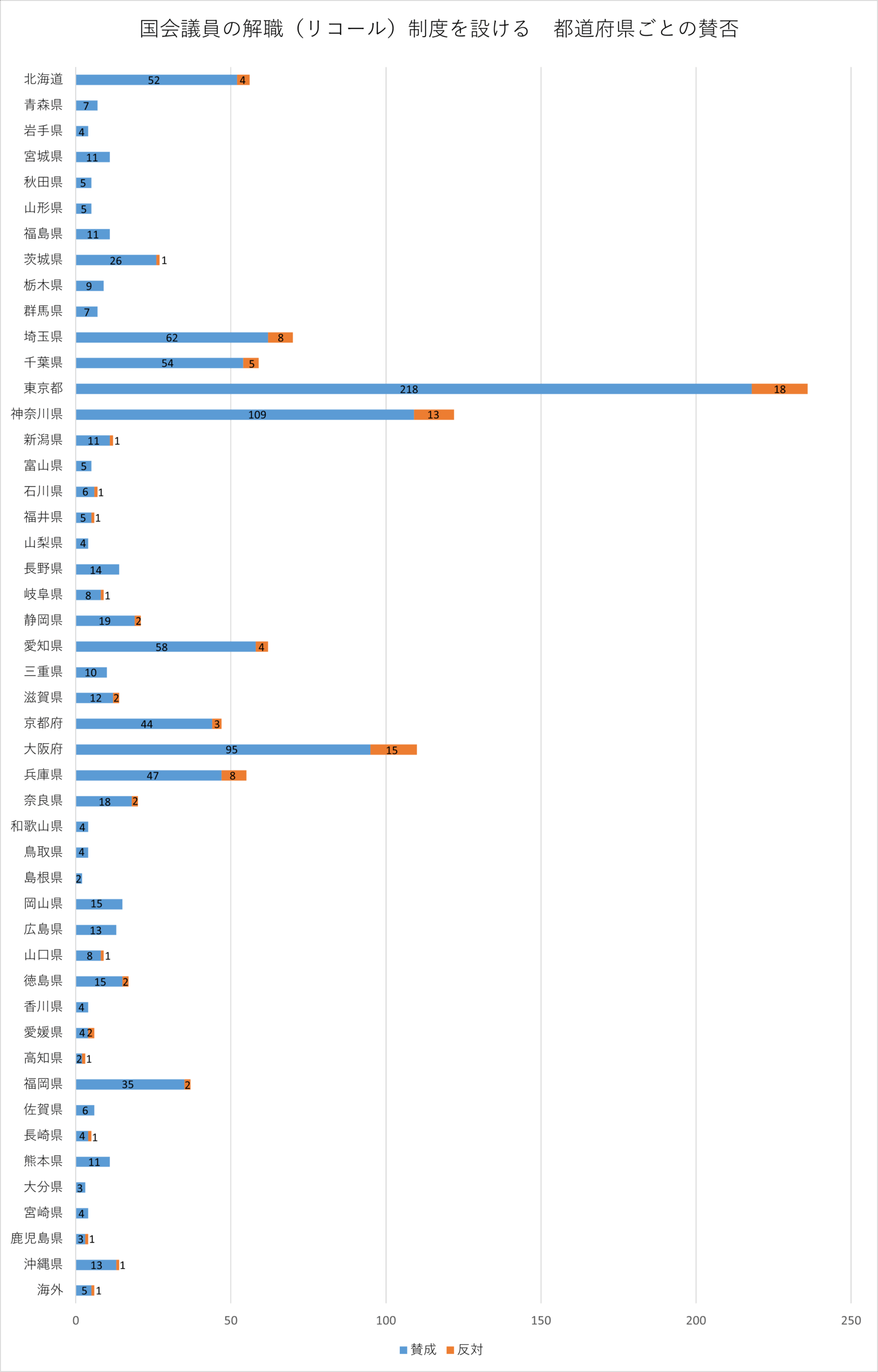

性別・年代別・都道府県別のグラフ

投票者の性別

投票者の年代

投票者の都道府県

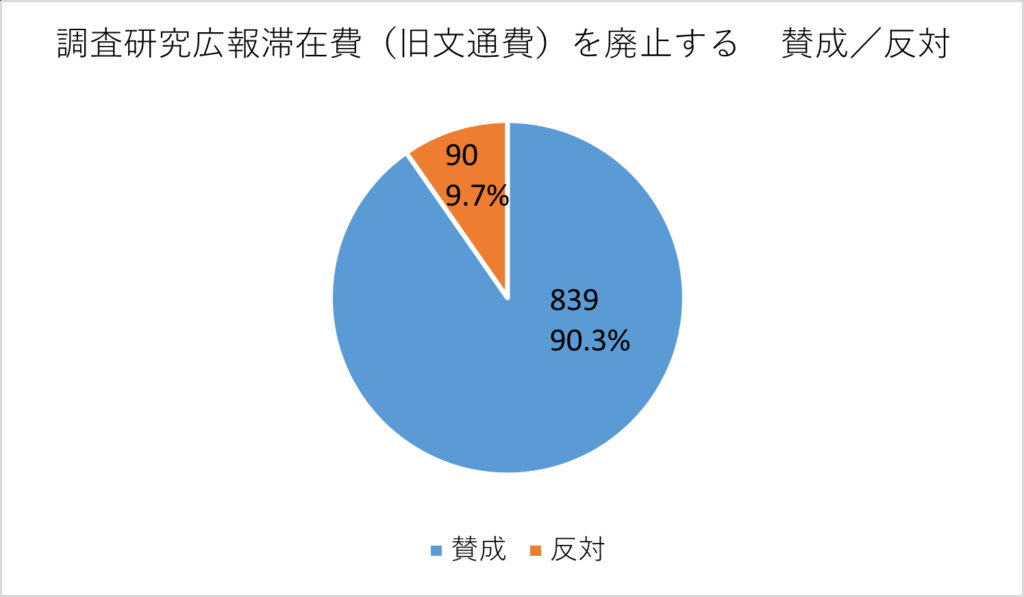

[投票結果]

2. 調査研究広報滞在費(旧文通費)を廃止する

| 投票総数 | 賛 成 | 反 対 |

| 929 票 | 839 票 | 90 票 |

※グラフをクリックすると拡大できます

投票テーマ「調査研究広報滞在費(旧文通費)」の解説

国会議員に支給される「調査研究広報滞在費」(旧「文書通信交通滞在費」、通称「文通費」)の廃止は、国会でも議論が続けられている非常に注目度の高いテーマでした。

廃止に反対という立場であっても、情報の公開の必要性は高いという立場のものであり、現状の制度をそのまま維持しても良いという意見はありませんでした。

INIT共同代表 水上貴央

賛成の観点から寄せられた意見

主な廃止の賛成意見は以下の通りです。

1. 毎月100万円が非課税で支給され、領収書不要、使途公開義務がなく、残金も返還不要であるなど、第二の給料化している。

2. インターネットやメールが普及した現代において、かつての「文書通信交通滞在費」としての必要性は薄れている。

3. 国会議員は既に高額な歳費(給料)や、新幹線・飛行機の無料パスなどの優遇を受けており、これ以上の経費は不要である。

4. 国民は1円単位で領収書を求められるのに、議員は不要なのは公平性を欠く。

反対の観点から寄せられた意見

主な廃止の反対意見は以下の通りです。

1. 廃止するよりも、一般企業と同様に実費精算とし、領収書の提出と公開を義務付けるべき。

2. 使途を国民に明確に説明し、SNSなどを活用して公開する義務を設けるべき。

3. ルールが不明確で抜け道が多い現状では、一度制度を廃止することも有力だが、本当に必要な経費であれば厳格な制度を再構築すべき。

4. 調査研究広報滞在は議員の仕事であり、そのための費用は議員歳費で賄うべき。

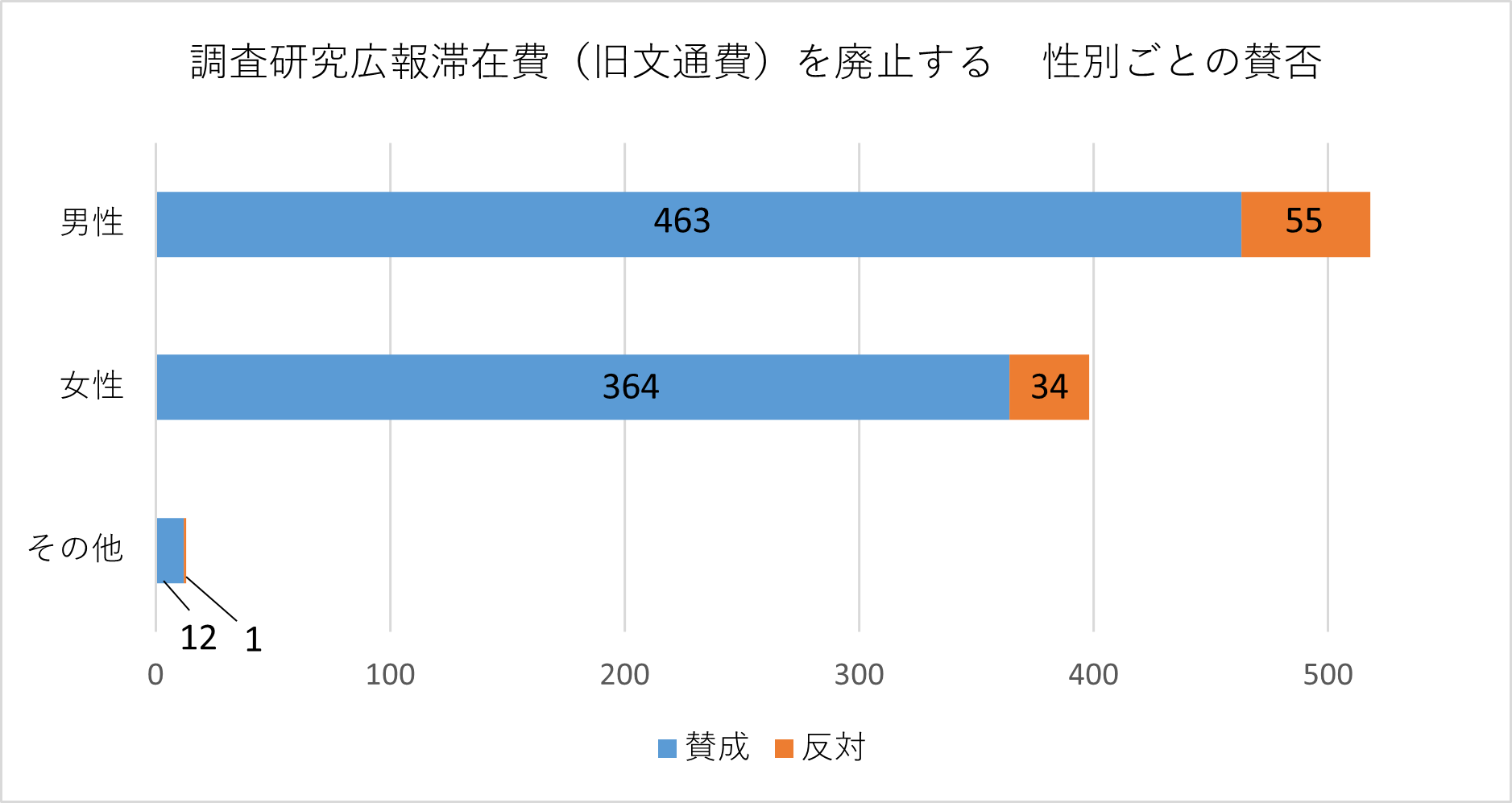

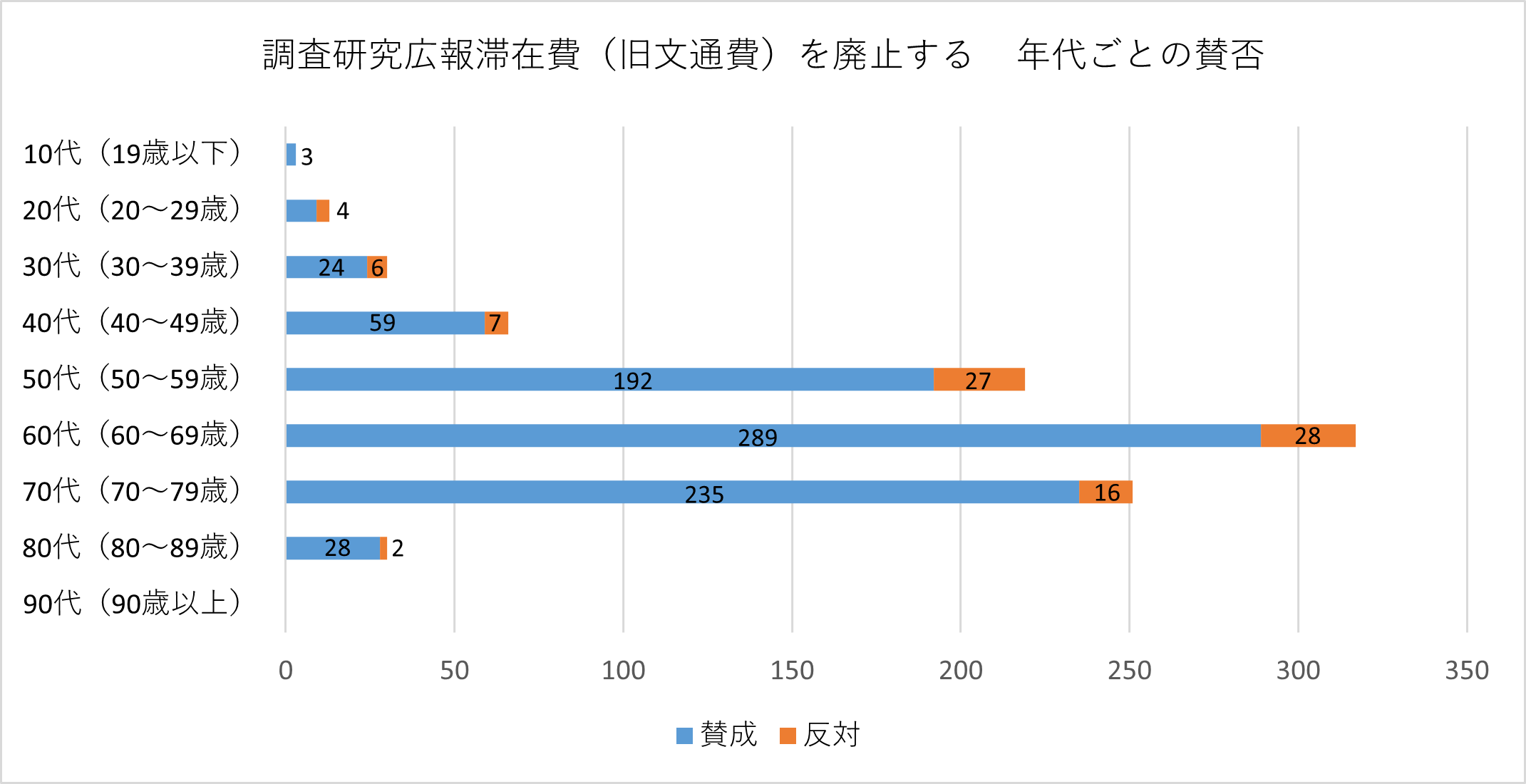

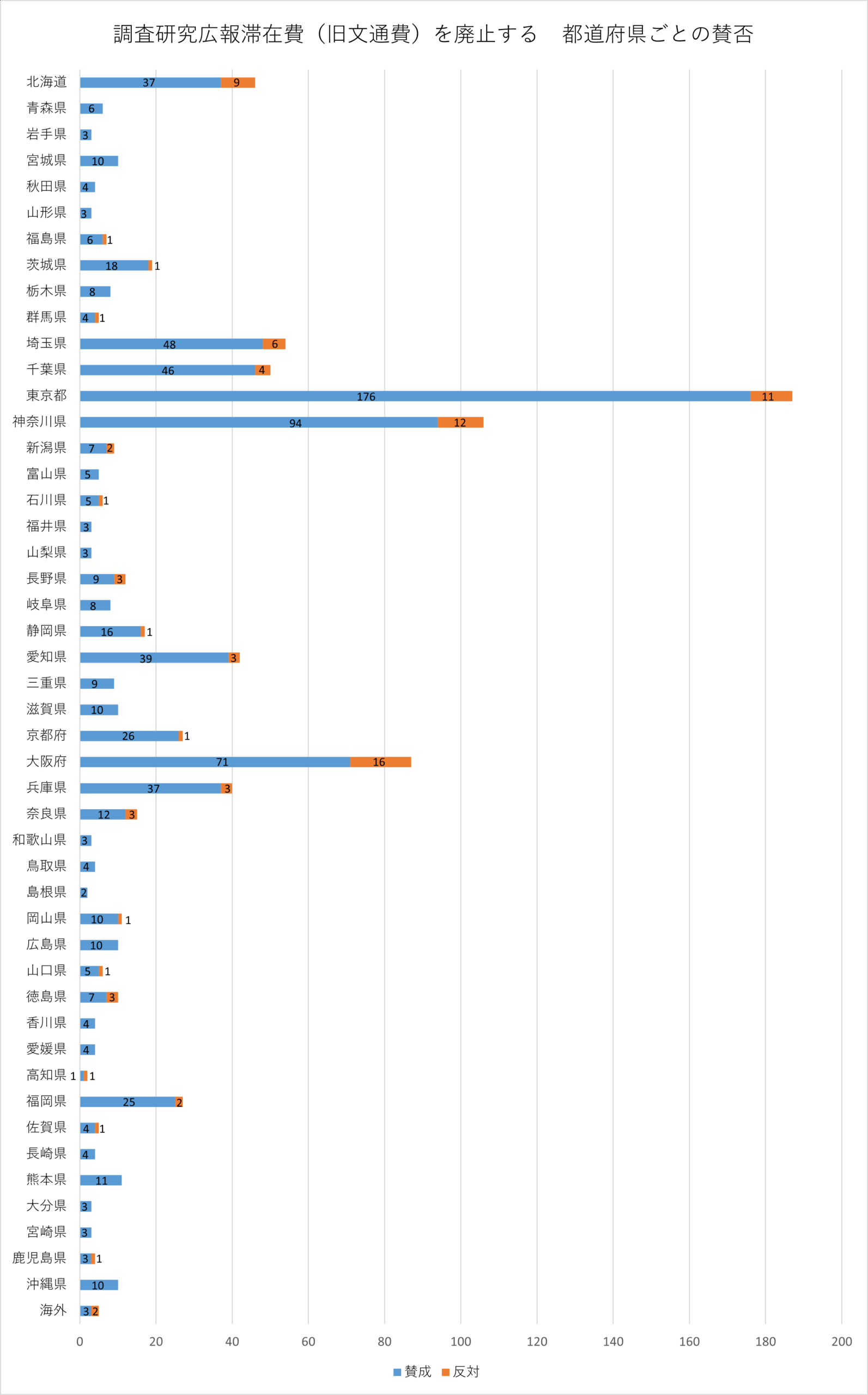

性別・年代別・都道府県別のグラフ

投票者の性別

投票者の年代

投票者の都道府県

[投票結果]

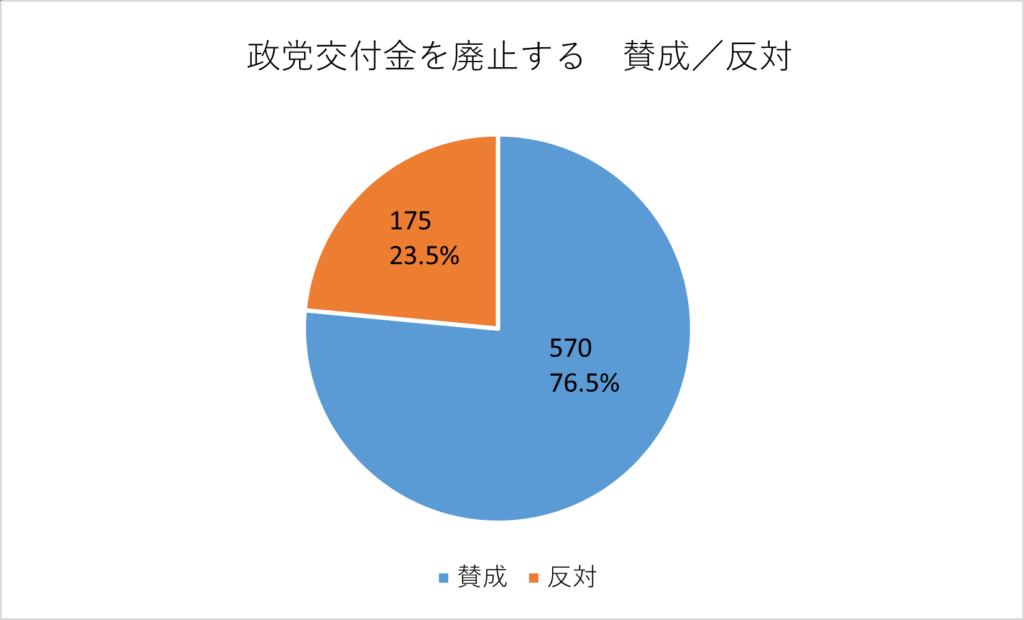

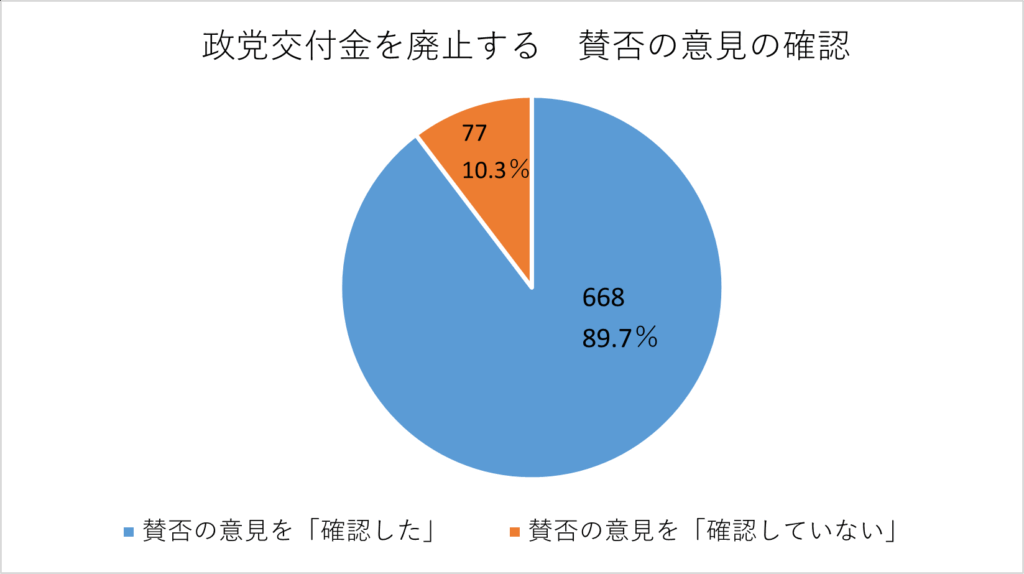

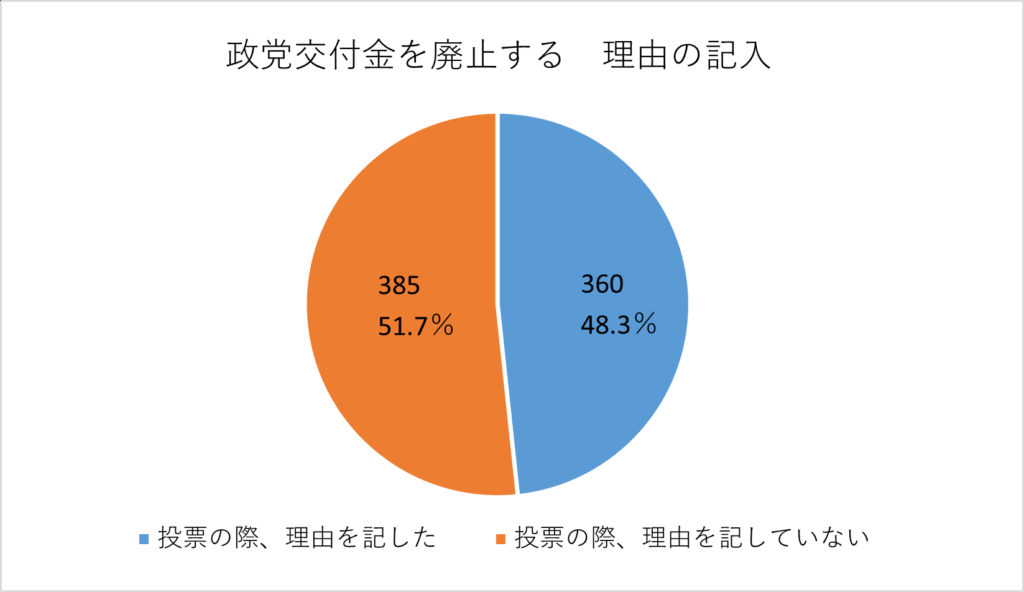

3. 政党交付金を廃止する

| 投票総数 | 賛 成 | 反 対 |

| 745 票 | 570 票 | 175 票 |

※グラフをクリックすると拡大できます

投票テーマ「政党交付金」の解説

政党交付金については、投票テーマ4の企業団体献金の位置づけとも関係して、意見をしていただきました。

方向性として、

(a) 政党交付金は認めたうえで、企業団体献金は廃止すべき

(b) 政党交付金は廃止し、企業団体献金は認めるべき

(c) 政党交付金と企業団体献金のいずれも廃止すべき

(d) 政党交付金と企業団体献金のいずれも存続させるべき

という4つのカテゴリーが考えられます。

賛成の意見も反対の意見も、政党交付金制度の透明性と公平性の欠如が強く批判されており、国民の税金がより適切に利用されるための抜本的な見直しが求められている点は変わりません。

一旦廃止したうえで、制度を考え直すのか、存続を前提に制度改善を図るべきなのかという点で意見が分かれています。

INIT共同代表 水上貴央

賛成の観点から寄せられた意見

主な廃止に賛成の意見は以下の通りです。

1. 政党交付金は国民の税金から支払われているにもかかわらず、その使途が不透明であり、政党が私的な団体である以上、国民が支持していない政党に税金が流れることに納得できない。

2. 資金の流れの不透明さが不正の温床となっている。

3. 政党交付金は、企業団体献金が続いている中で問題視されており、共産党のように交付金を受け取らずに運営できている政党もあることから、全ての政党に一律に交付する必要はない。

4. 政治活動にお金がかかるという前提自体に問題があるとし、お金がかからない仕組みを作るべき。

反対の観点から寄せられた意見

廃止には反対とする主な意見は以下の通りです。

1. 収支報告の完全デジタル化やオンライン公開、1円単位での明細公開など、徹底した透明性の確保が必要だが、廃止にはこだわらない。

2. まずは、企業団体献金の禁止から進めるべきで、これによって政党の資金源の透明化を図り、その上で、企業団体献金の廃止を改めて検討すべき。

3. 政党交付金を悪用した場合の罰則を厳格化する必要はあるが、制度の廃止までは求めない。

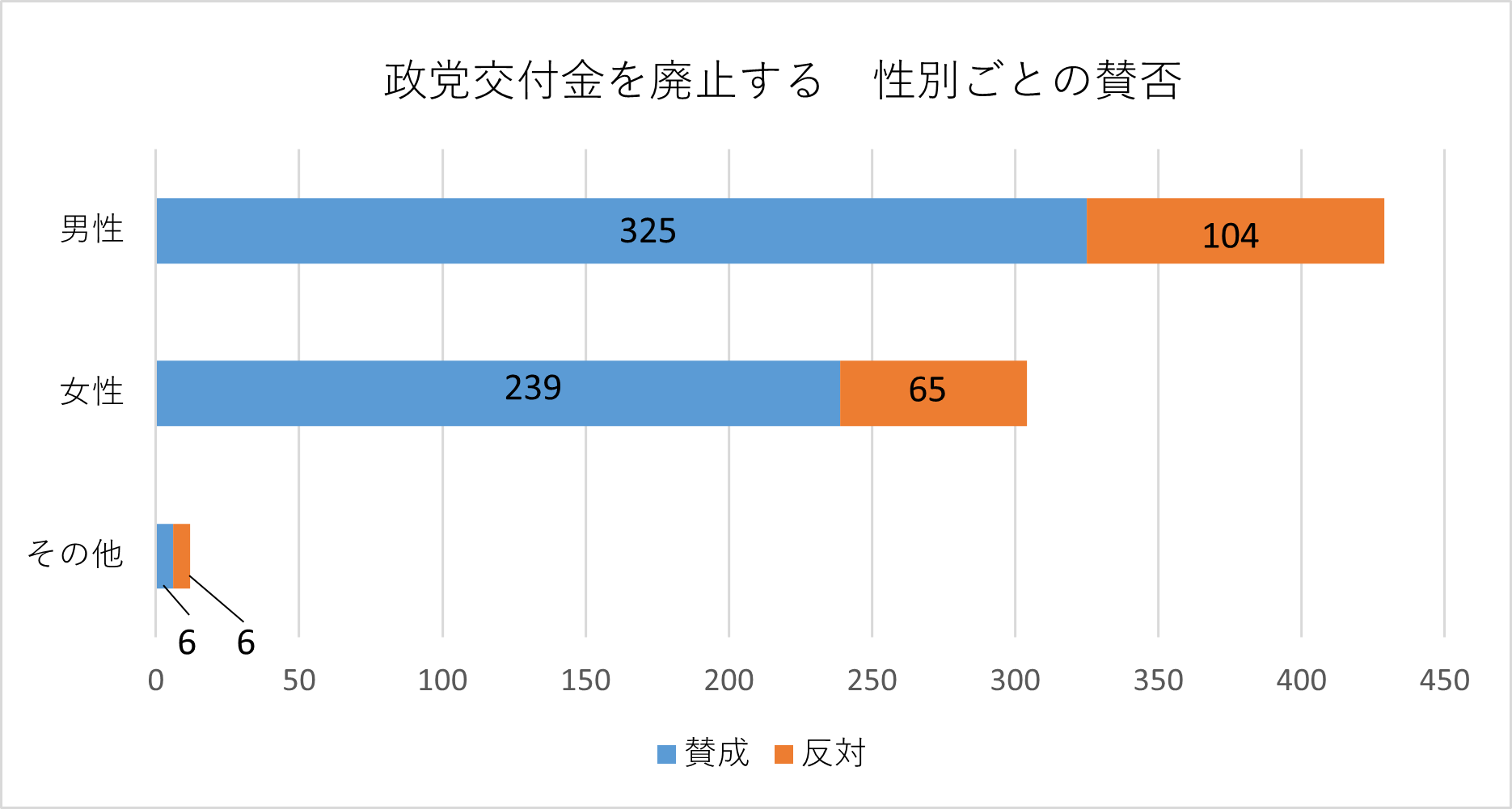

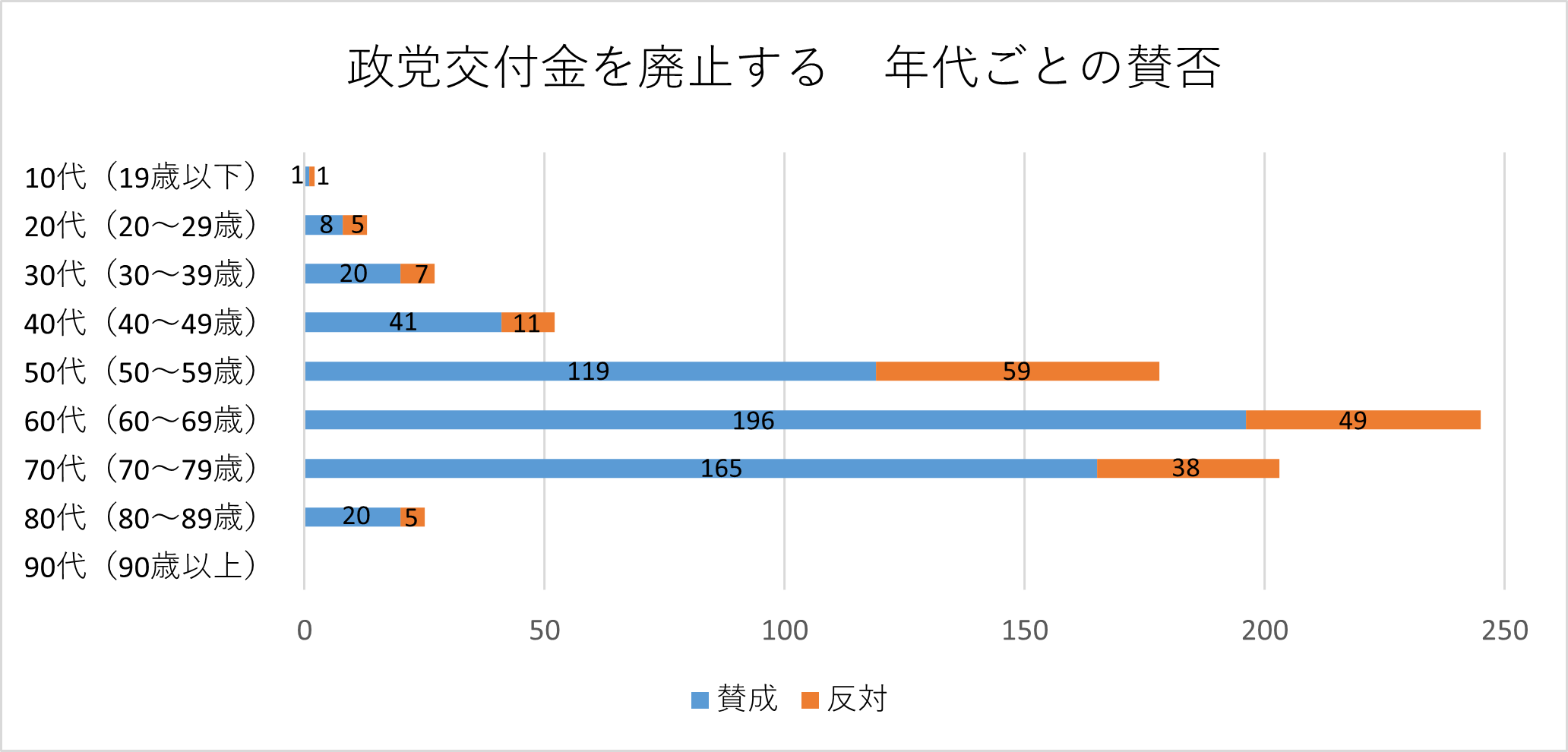

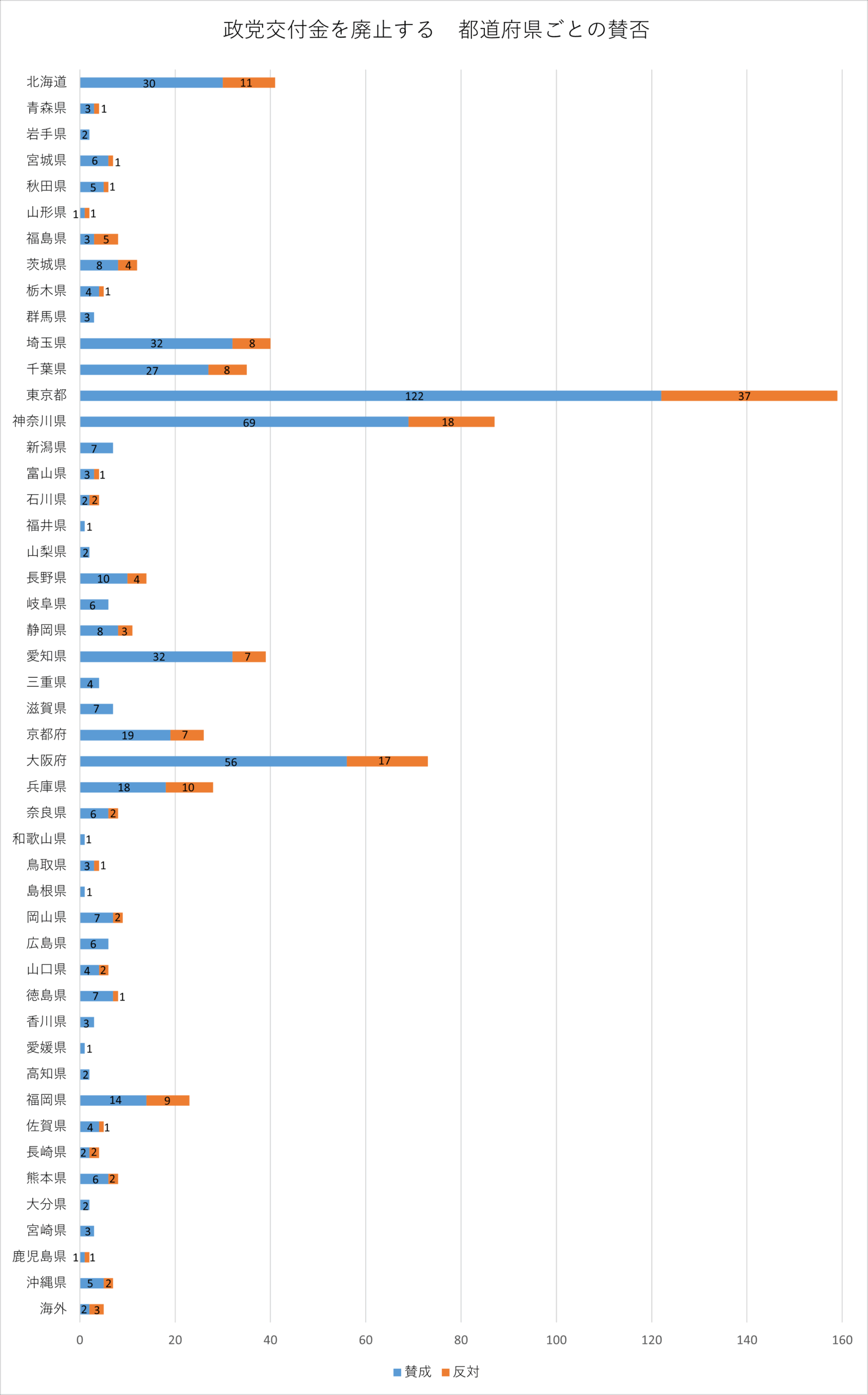

性別・年代別・都道府県別のグラフ

投票者の性別

投票者の年代

投票者の都道府県

[投票結果]

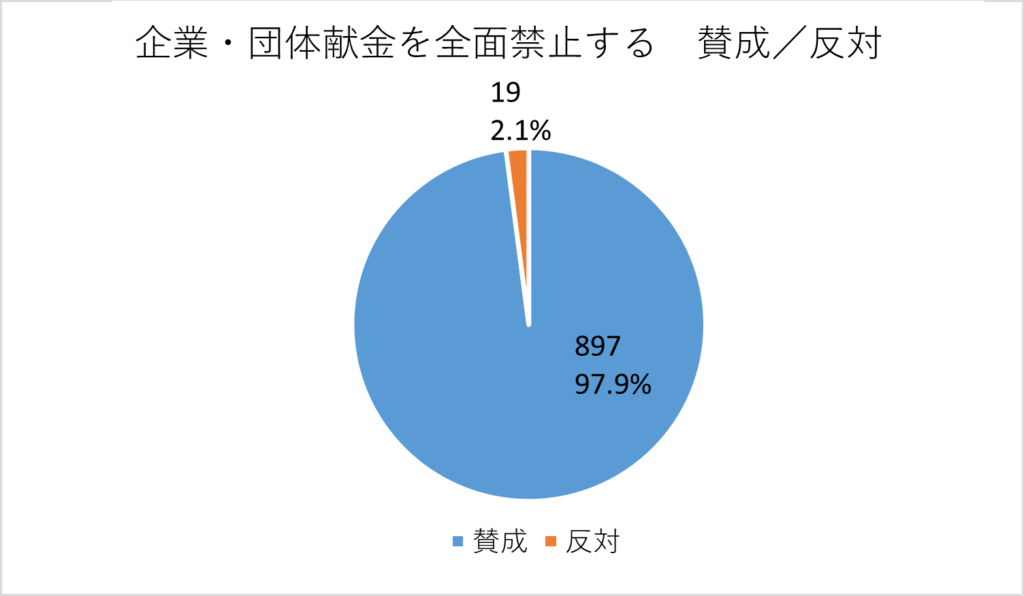

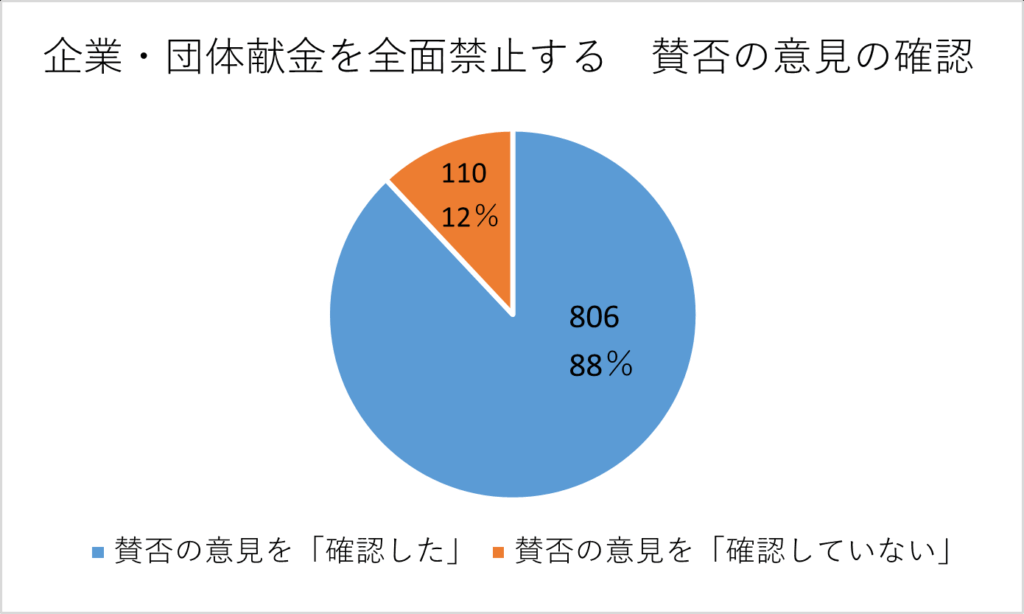

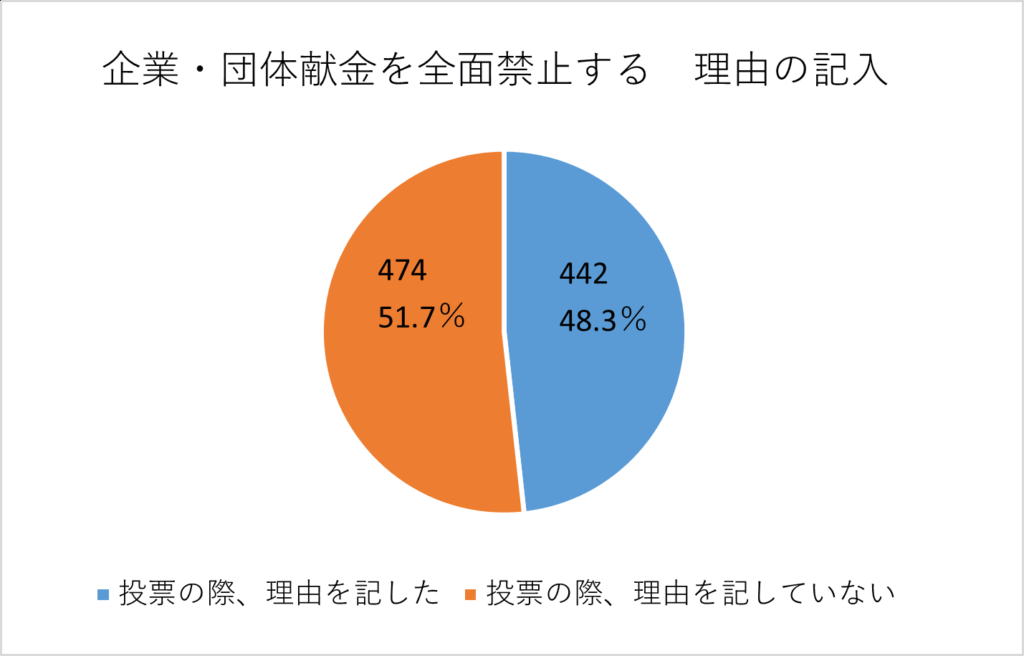

4. 企業・団体献金を全面禁止とする

| 投票総数 | 賛 成 | 反 対 |

| 916 票 | 897 票 | 19 票 |

※グラフをクリックすると拡大できます

投票テーマ「企業・団体献金」の解説

投票テーマ3の解説でも述べた通り、この論点は、政党交付金の論点と関連して考えていただいたようです。

企業・団体献金が、政治を国民の利益から遠ざけているという問題意識は賛否いずれの意見にも見られました。抜本的な制度改革によって国民のための公平な政治を実現すべきであるという意見は共通しています。

政党交付金を十分な透明化を前提に残し、企業団体献金は廃止すべきという意見が全体としては多数を占めていましたが、その両方をいったん廃止すべきという厳しい意見も出されていました。

各論では、政党交付金の対象とならない政治団体に対しても、企業団体献金を一律禁止すべきか否かについては、更に議論が必要かもしれません。

INIT共同代表 水上貴央

賛成の観点から寄せられた意見

主な賛成理由は以下の通りです。

1. 企業・団体献金は「合法的な賄賂」であり、政治と企業の癒着の根源である。特に透明性が確保されていない現状では禁止すべき。

2. 献金が政策を歪め、国民の利益よりも献金企業の利益を優先する政治が行われる原因になっている。

3. 企業や団体は、見返りを期待せずに献金することはあり得ず、献金は、減税、補助金、政府事業の請負など、企業に有利な政策を実現させる手段となっている。

4. 企業・団体献金は、政党交付金(政党助成金)の導入時に廃止されるはずであったのであり、現状は税金による交付金と献金との「二重取り」である。

5. 企業や団体には選挙権がないにもかかわらず、献金によって政治に影響を与えることは、国民主権に反する。特に従業員や株主の同意なく会社の資金が献金されることは問題。

反対の観点から寄せられた意見

廃止までは求めないという意見は以下の通りです。

1. 政治資金の収支報告を完全デジタル化し、オンラインで公開するなど、徹底した透明性を確保したうえで存続させるべき。

2. 新しい政党や個人など、政党交付金の対象となっていない政治主体にとって、企業団体献金を全面的に廃止してしまうことは、政治活動に対する大きな制約となりかねない。従って、政党交付金をもらっていない政治団体等についてまで全面禁止することは慎重に考えるべき。

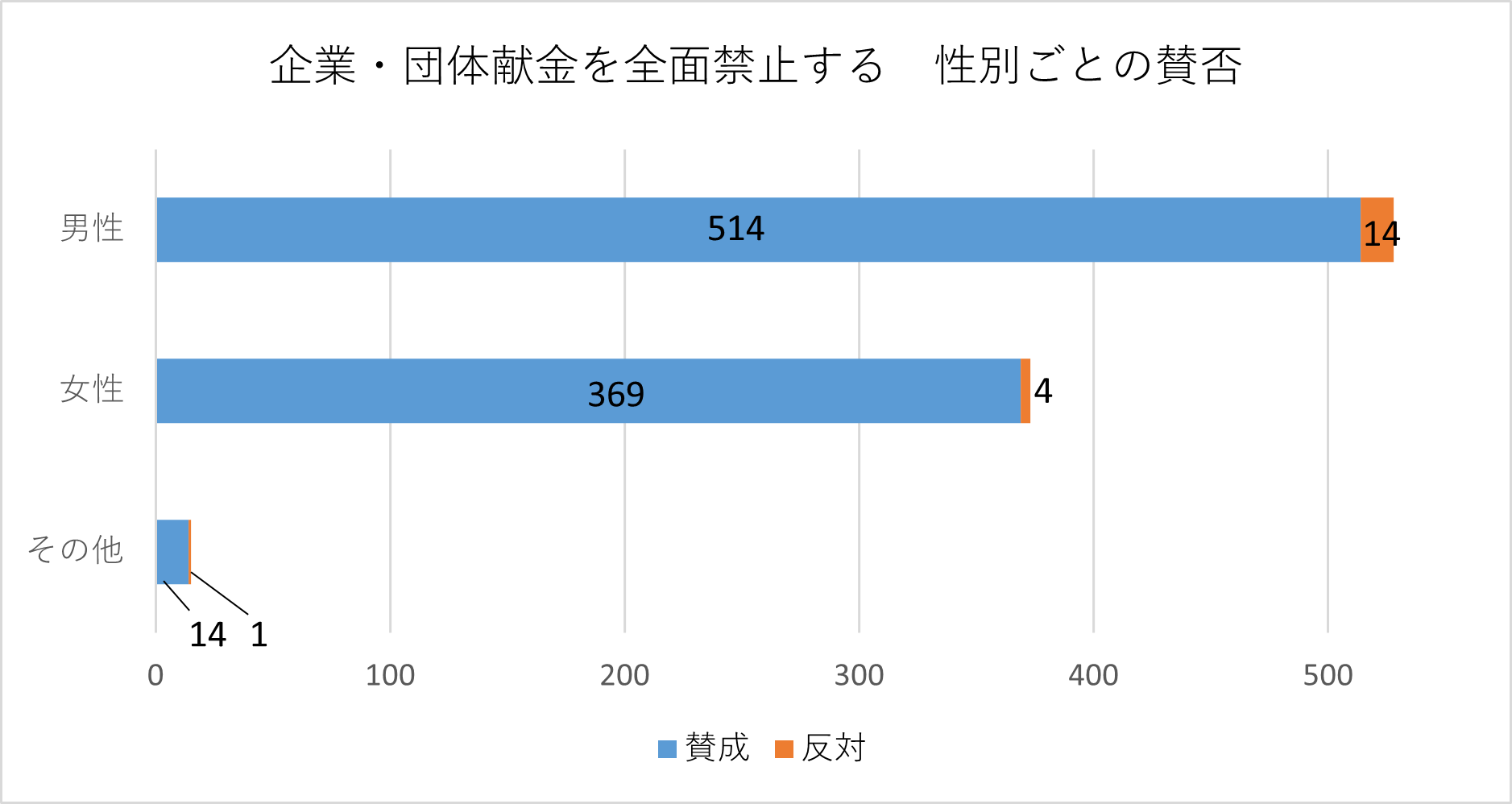

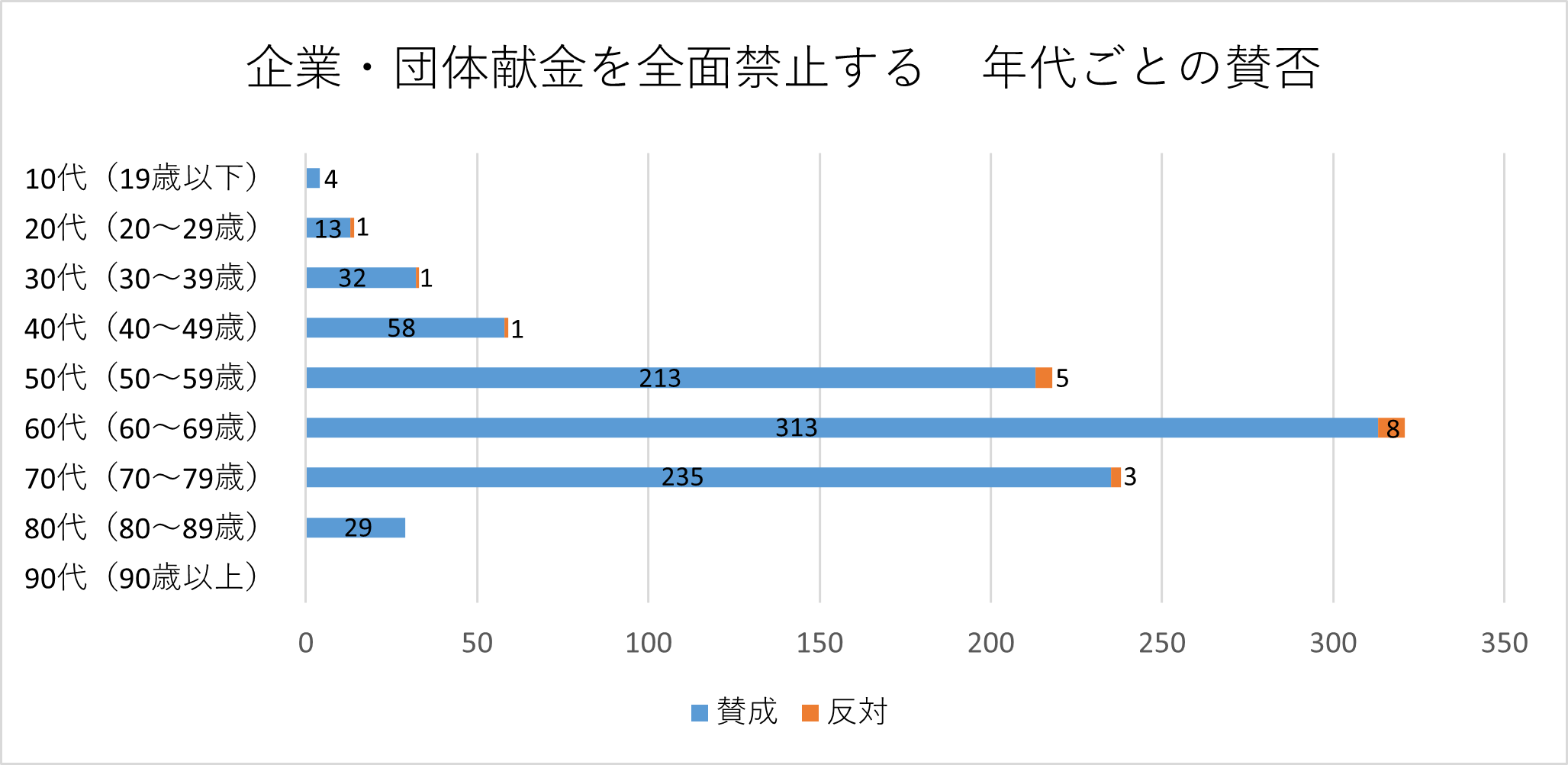

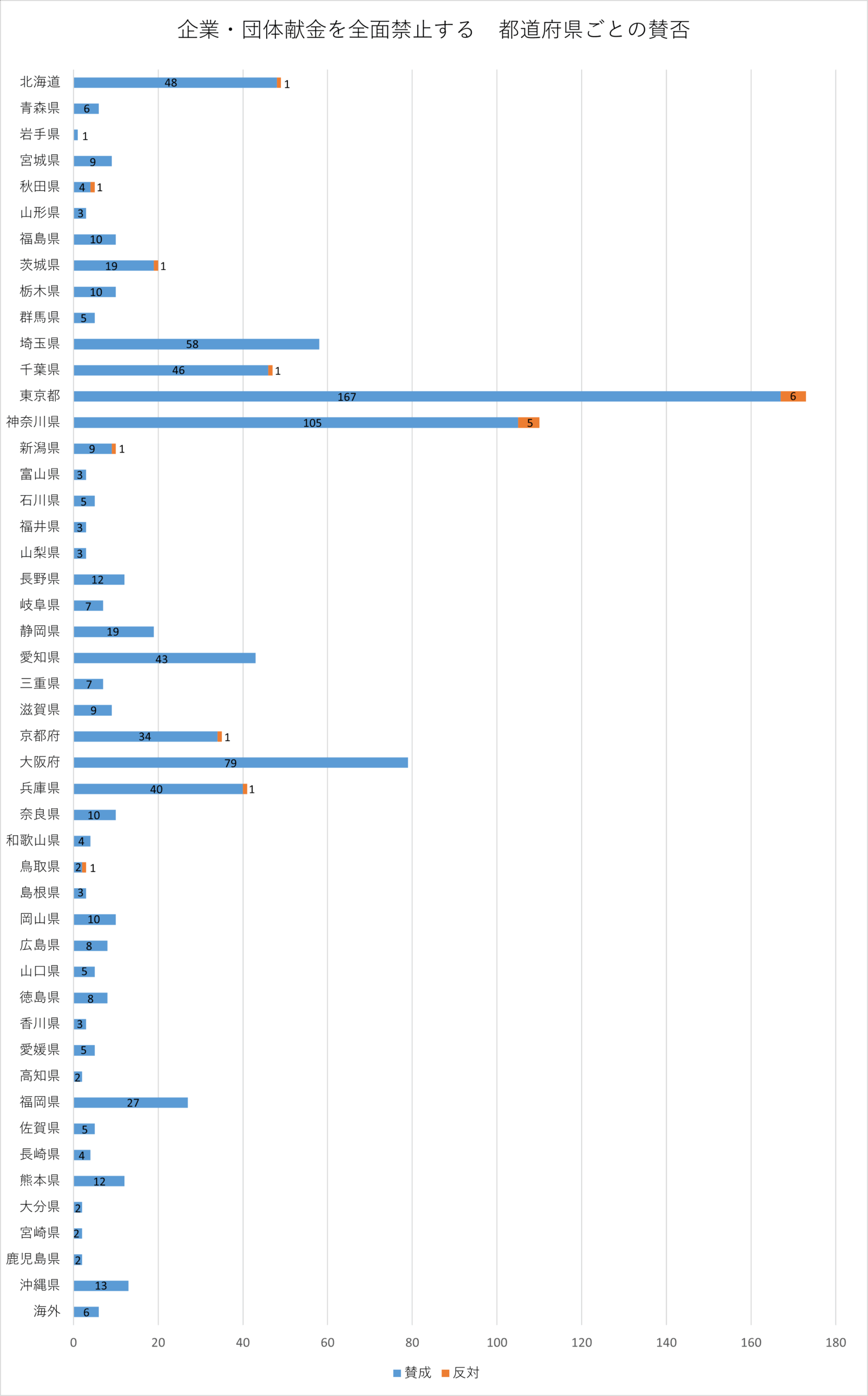

性別・年代別・都道府県別のグラフ

投票者の性別

投票者の年代

投票者の都道府県

[投票結果]

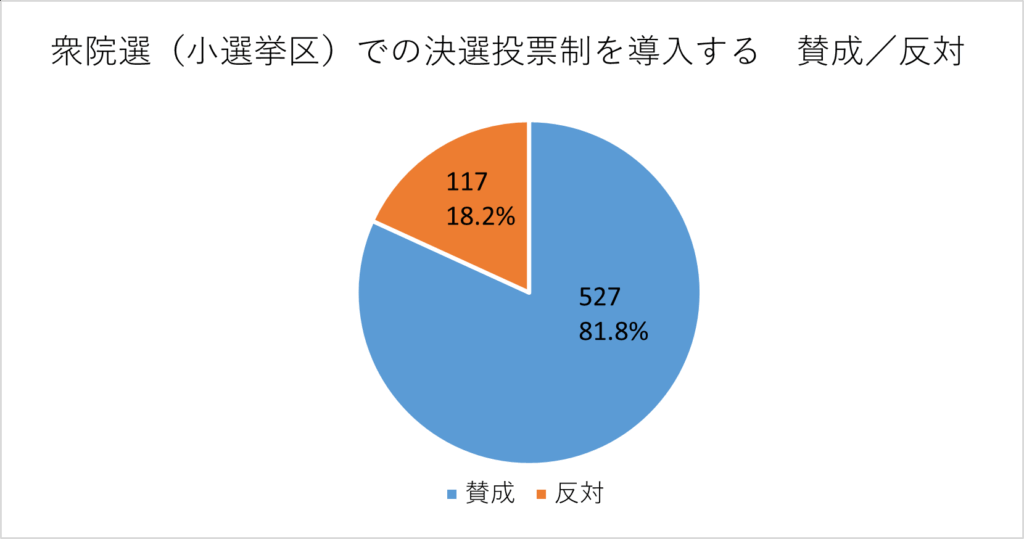

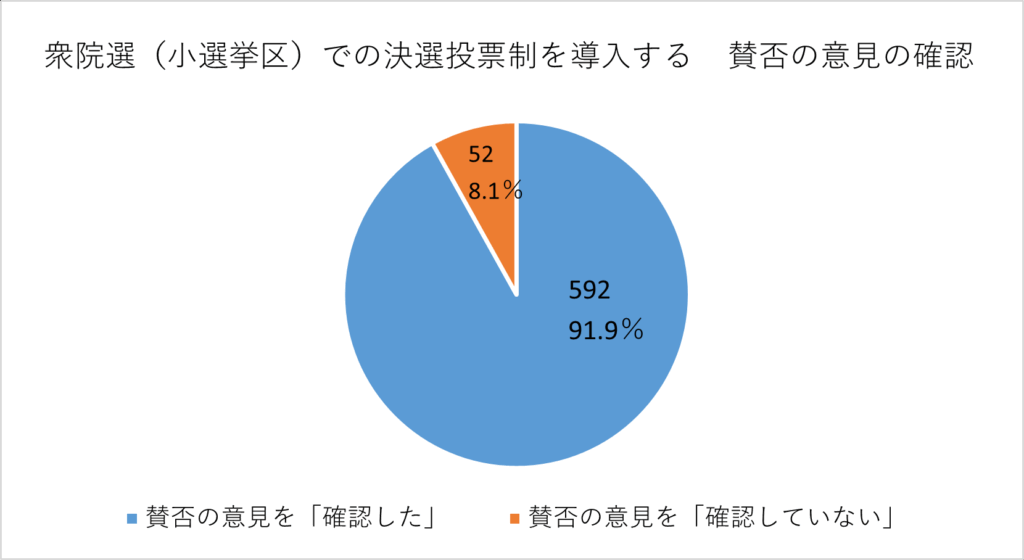

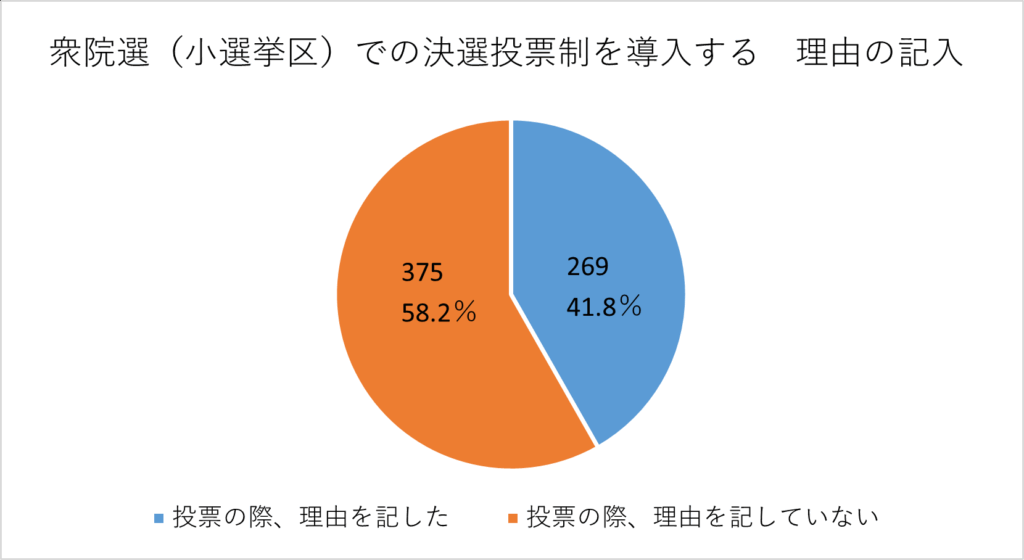

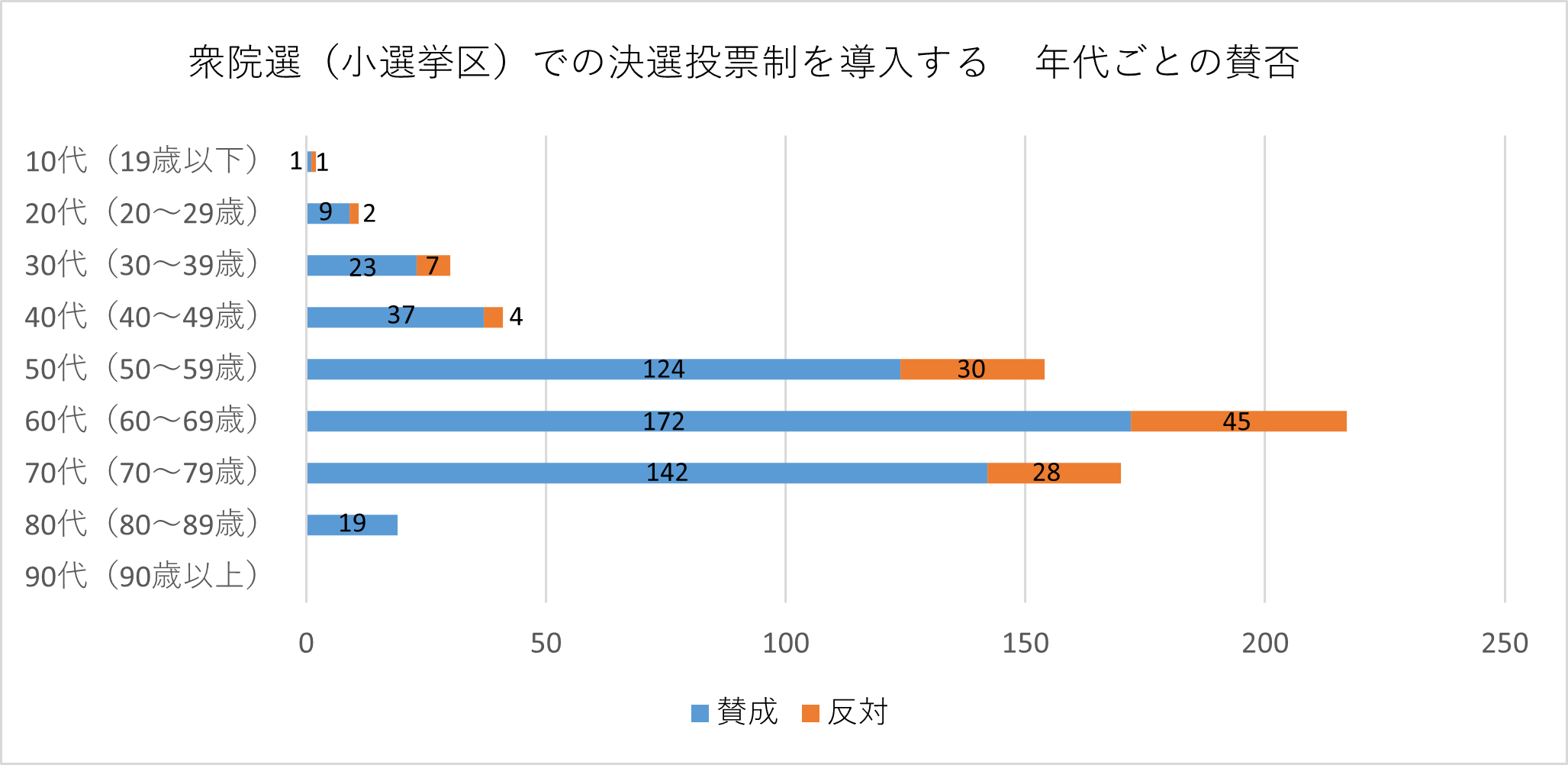

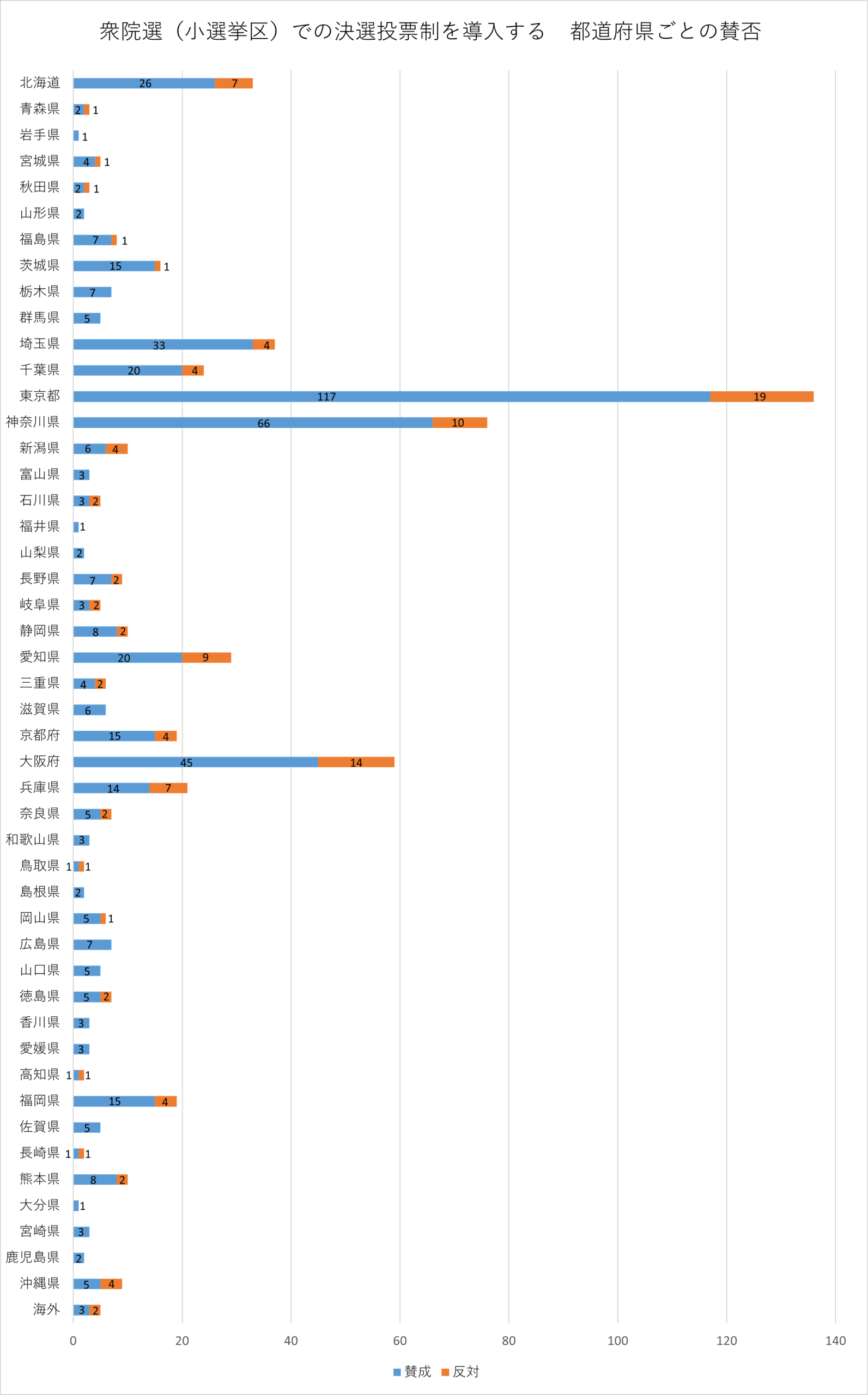

5. 衆院選(小選挙区)での決選投票制を導入する

| 投票総数 | 賛 成 | 反 対 |

| 644 票 | 527 票 | 117 票 |

※グラフをクリックすると拡大できます

投票テーマ「選挙における決戦投票制」の解説

衆議院選挙における決選投票制は、現状の衆議院議員選挙が、小選挙区比例代表並列性を採用しているため、比例復活を目指して、数多くの政党が候補者を擁立した結果、あまりに死に票が多くなり、正確な民意が反映できなくなっているのではないかという問題意識から検討されています。

決選投票制は死票の削減と民意の反映に一定の効果が期待される一方で、費用や手間の問題があるため、さらに議論を深める必要がありそうです。

決選投票を行う場合の比例復活の位置づけ等も詰める必要があるでしょう。

そもそも小選挙区比例代表並立制をとる現状の選挙制度自体を改めるという選択肢を含め、活発な議論が寄せられました。

INIT共同代表 水上貴央

賛成の観点から寄せられた意見

主な賛成意見は以下の通りです。

1. 決選投票を行うことで、有権者の過半数の支持を得た候補者が当選し、より民意が反映された結果になる。

2. 野党候補が乱立し票が分散することで与党(特に自民党)が有利になる現状を是正し、野党間の連携を促進する効果が期待できる。

3. 民意を示すチャンスが増えることで、有権者の政治参加や選挙への意識が高まる。

4. 手間や費用がかかっても、民意がより正確に反映されるのであれば「民主主義のコスト」として許容できる。

反対の観点から寄せられた意見

主な反対意見は以下の通りです。

1. 2回の投票が必要となるため、選挙費用が大幅に増加し、有権者にとっても負担が大きくなる。

2. 現状でも投票率が低い中で、2回投票に行く人がどれだけいるか疑問視されており 、かえって投票率が下がる可能性がある。

3. 決選投票制の導入は、そもそも問題の多い小選挙区制を延命させるだけであり 、根本的な解決にはならない。むしろ中選挙区制への回帰や、ボルダ方式などの他の制度を検討すべき。

4. 国民の政治的関心が低い現状では、決選投票制が悪用される危険性がある。

性別・年代別・都道府県別のグラフ

投票者の性別

投票者の年代

投票者の都道府県

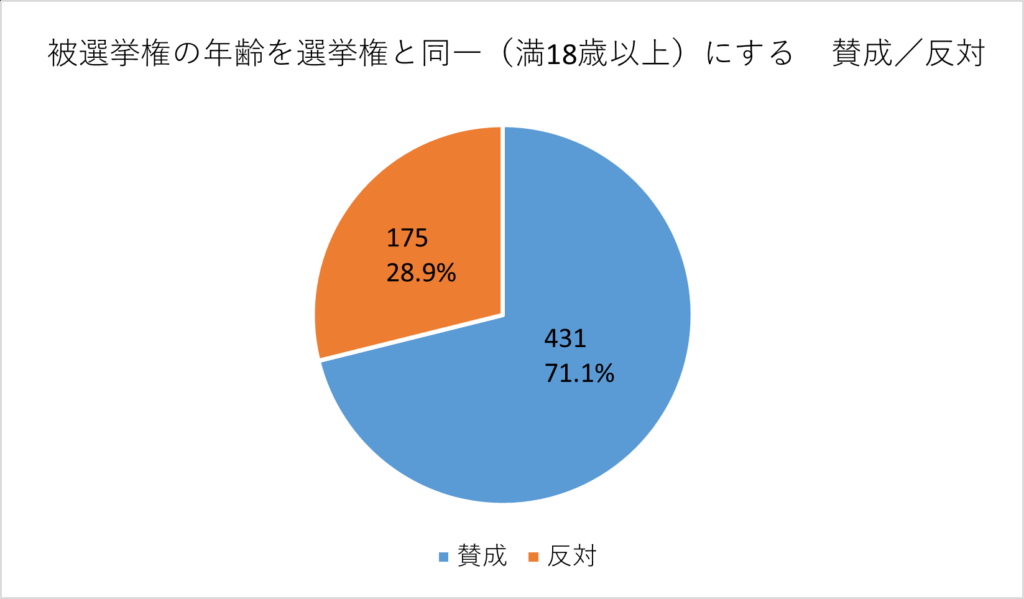

[投票結果]

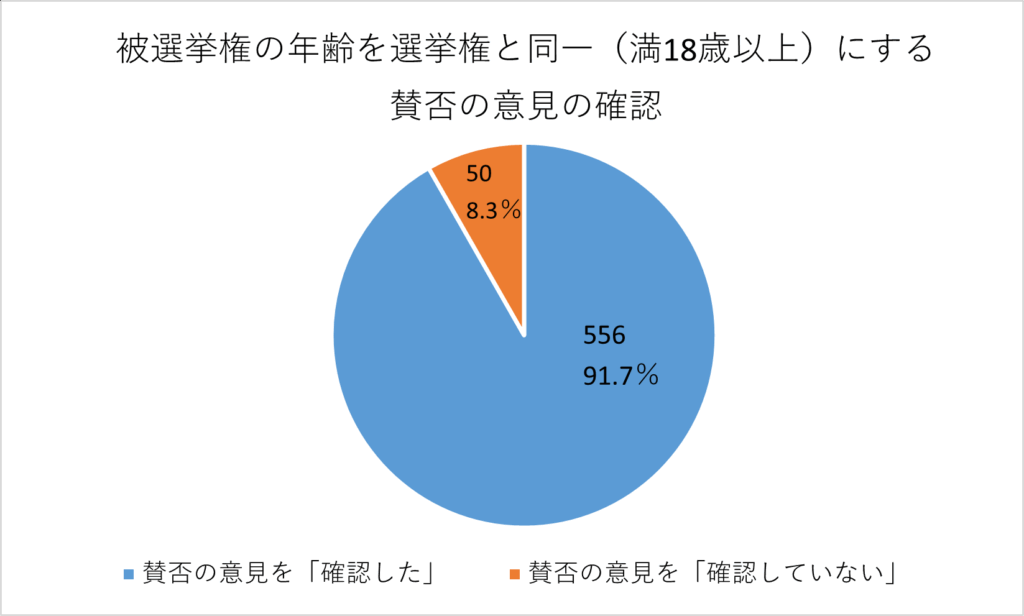

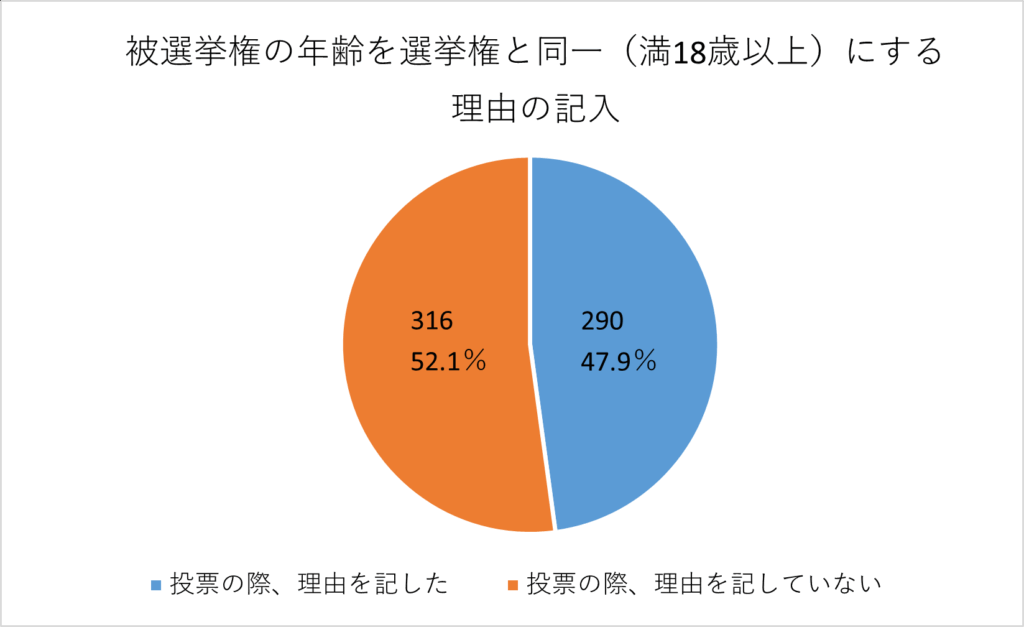

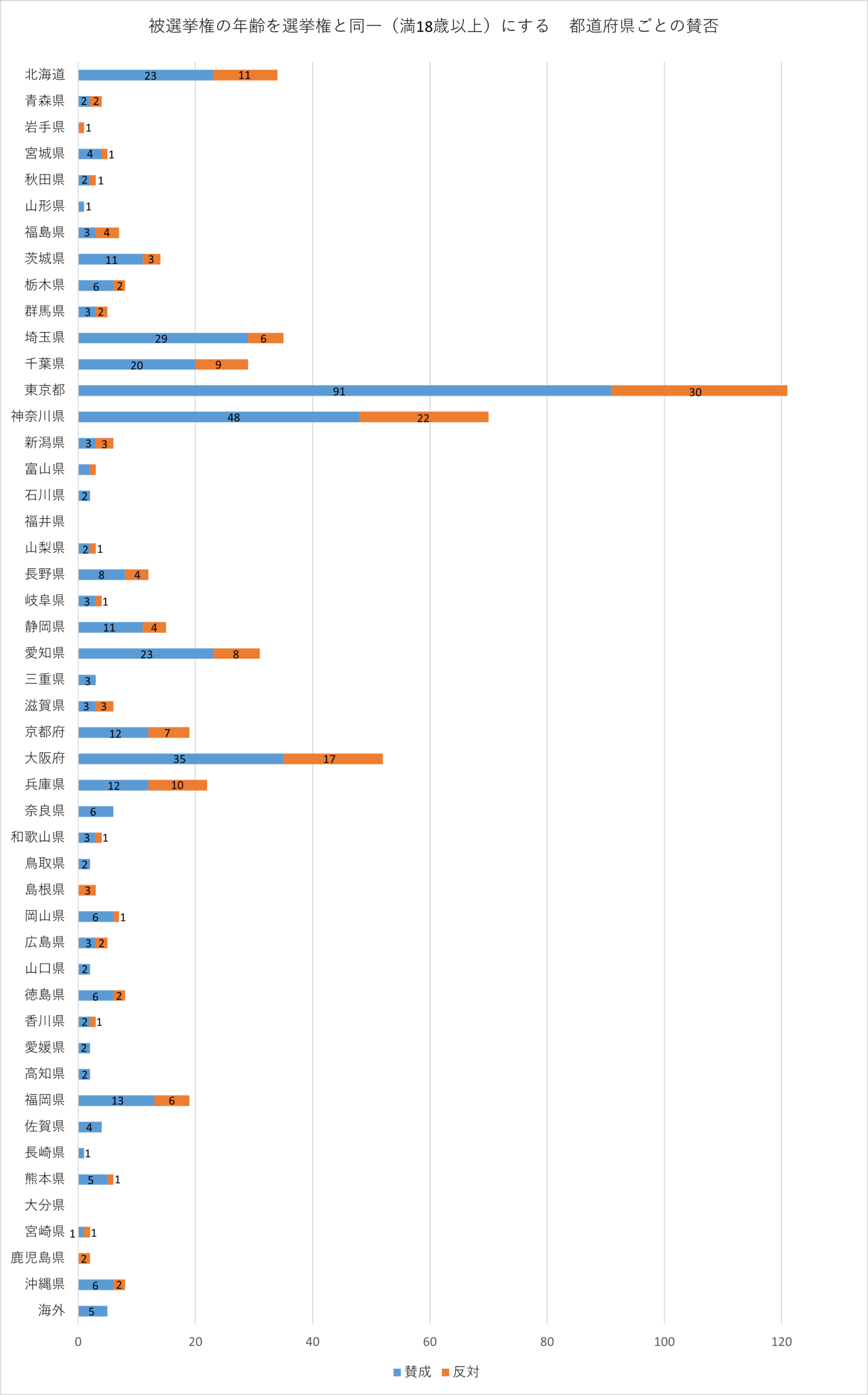

6. 被選挙権の年齢を選挙権と同一(満18歳以上)にする

| 投票総数 | 賛 成 | 反 対 |

| 606 票 | 431 票 | 175 票 |

※グラフをクリックすると拡大できます

投票テーマ「被選挙権の年齢引き下げ」の解説

被選挙権年齢を選挙権と同じ満18歳以上に引き下げるという議論は、若者の政治参画を促し、その声を政治に直接反映させること、そして政治への関心を高めることを目的として議論されています。

意見分布としては、賛成する意見が多数を占めていましたが、反対意見にあるような懸念点は、同時に十分な検討が必要となると考えられます。

なお、被選挙権の引き下げと合わせて、立候補のハードルとなっている高額な供託金制度の見直しが必要という意見も出されていました。

INIT共同代表 水上貴央

賛成の観点から寄せられた意見

主な賛成意見は以下の通りです。

1. 少子化が進む中で若者の声が政治に届きにくくなっている現状を改善し、同世代の主張が直接政治に反映される機会を増やすことができる。

2. 選挙権が18歳に引き下げられた以上、被選挙権も同一にすべきだ。能力と年齢は関係ない。

3. 人生経験の有無よりも、その時々の意見や能力が重要であり、これからの日本を担う若い世代が政治に積極的に関わるべき。

反対の観点から寄せられた意見

主な反対意見は以下の通りです。

1. 18歳ではまだ社会人としての経験が不十分であり、政治を任せられるほど十分に成長しているとは考えられない。

2. 日本の若者の政治的関心度は、教育環境の問題等により諸外国に比べて高くなく、この状況で被選挙権年齢をいきなり引き下げるのは適切ではない。

3. まず主権者教育の充実が必要である。政治的知識が不足している若者が、特定の政党や勢力に利用される可能性を懸念する。

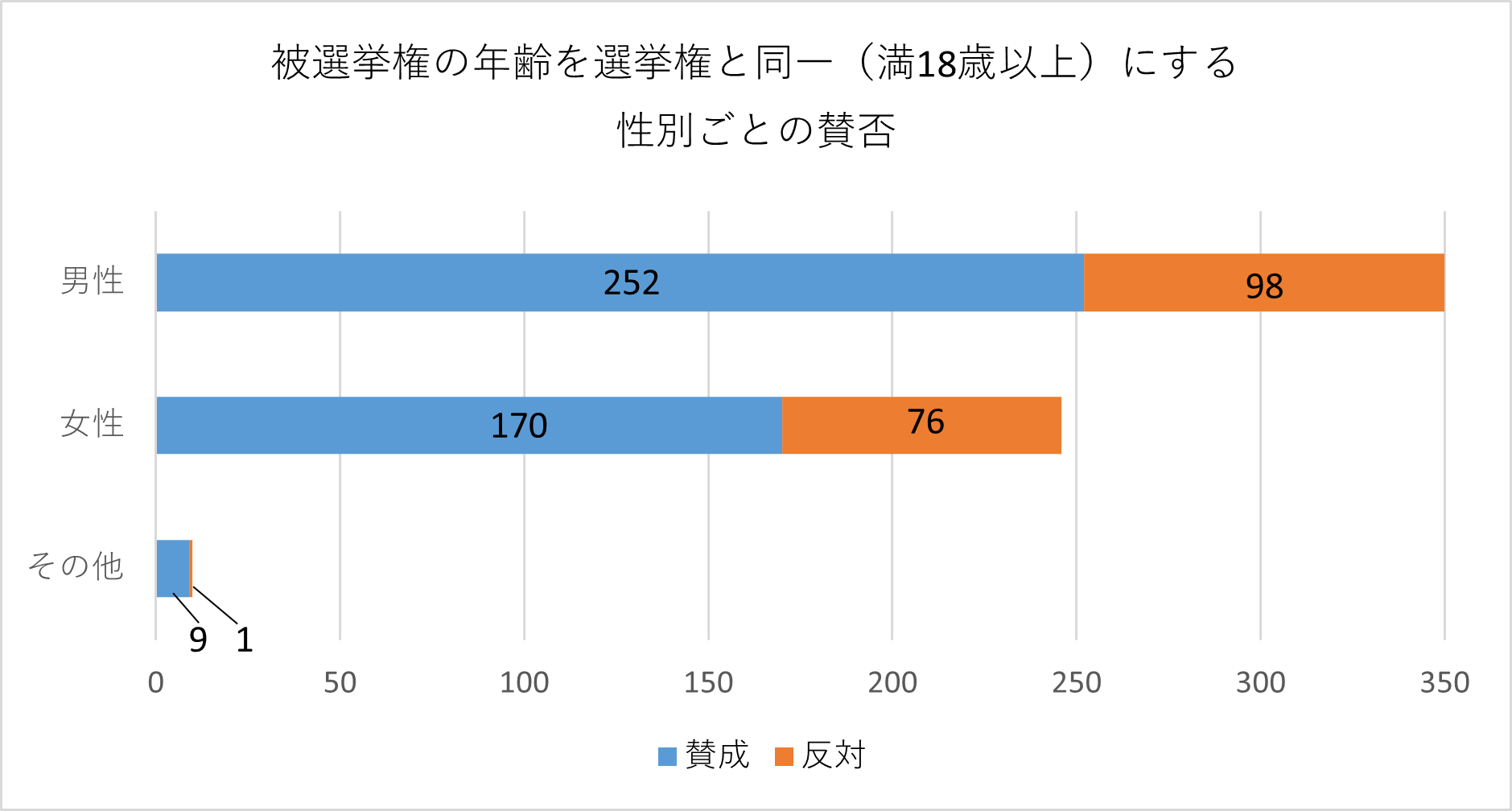

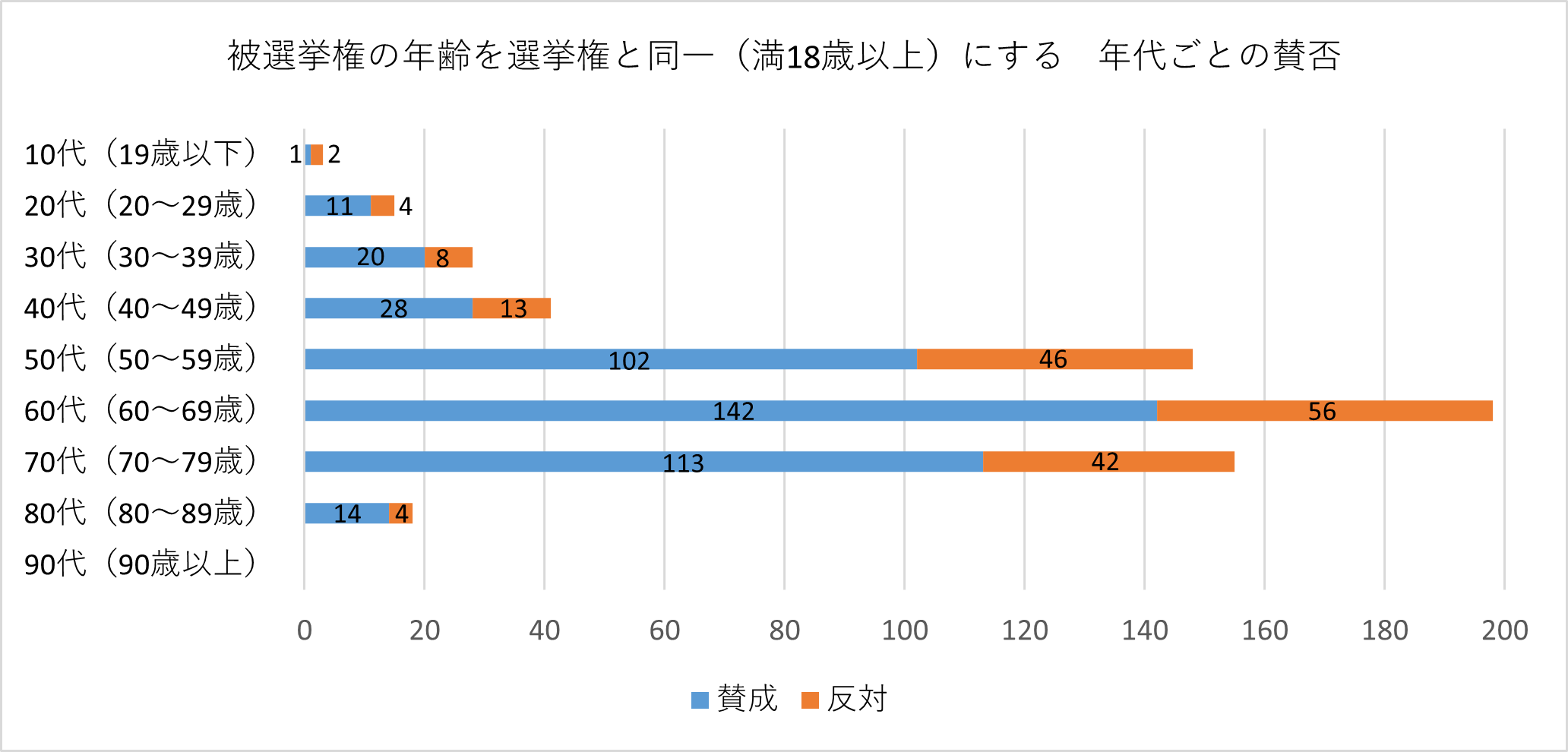

性別・年代別・都道府県別のグラフ

投票者の性別

投票者の年代

投票者の都道府県

▶︎ 第1回【人権、婚姻、税、その他】

の投票結果はこちら

▶︎ 第2回【原発、エネルギー】

の投票結果はこちら

▶︎ 第4回【自民党、安全保障、市民政治】

の投票結果はこちら