[解説]第4回模擬国民投票の結果について

2025.10.12 INIT共同代表 水上貴央

皆さん、今回も模擬国民投票へのご参加ありがとうございました。

今回の模擬国民投票では、設問の1から4で、大きなテーマとして自衛隊や安全保障の問題をとり上げました。

この問題は、憲法第9条の改正の論点とも絡み、国民的な議論が必要だと思われる重要テーマです。

続きを読む

その一方で、立場を超えた冷静な議論が十分に提起されないままに、戦後80年が経過してしまいました。

安全保障や自衛隊の話は、選挙の争点にもなりにくいですし、選挙で公約等に加えられたとしても、

実際に選挙後に活発な議会での議論が展開されることはこれまでありませんでした。

やはり、国民自身がより積極的にこうした議論を展開していくことが必要と思われます。

今回の模擬国民投票が、まずは議論をし始めるためのきっかけの一つになれば幸いです。

また、設問5では、地方自治における住民自治の拡大策としての実施必至型の住民投票について問いました。

国政に比べて地方政治は、地方自治法等の規定により、住民の直接的な政治参加の機会がより多く認められていますが、

その一方で、地方議会では特定の支持母体が確保できると当選し続けられてしまう傾向があるため、

議会の多数派が民主主義を軽視した議会運営を行う例も散見され、

主権者の意思をより強く政治に反映させる必要性が指摘されてもいます。

このように、今回のテーマは、いずれも、国民がより直接的に意思を表明していく必要性が高いテーマだと考えています。

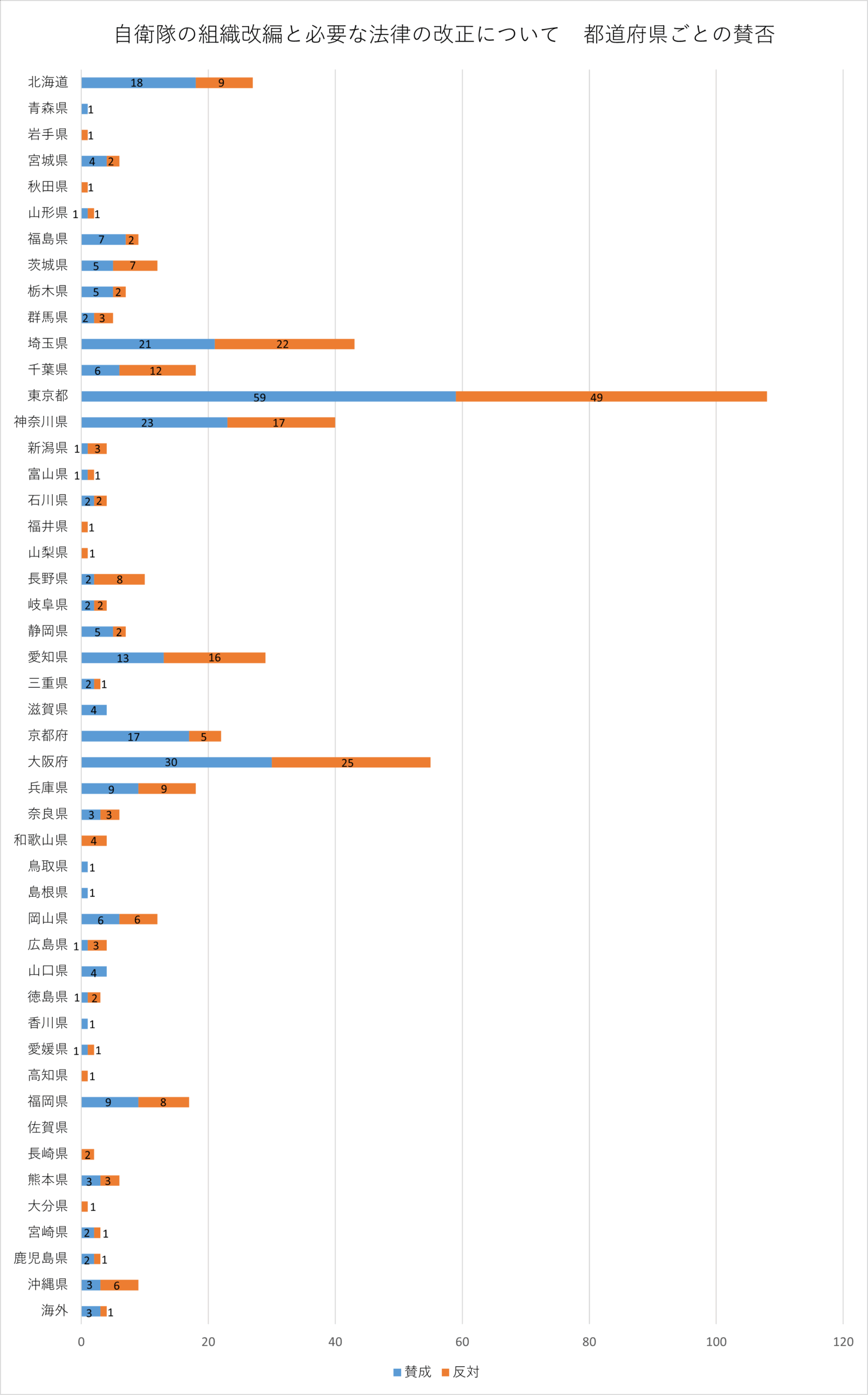

そして、皆さんの投票結果を見ると、非常に熟慮して意見を表明していただいていることがわかります。

多くの皆さんが、投票の理由についてもしっかりとした意見を表明していただいており、

私たち「INIT国民発議プロジェクト」としても、皆さんの非常に具体的かつ理性的な多くの意見を目の当たりにし、

国民発議、国民投票の実現に向けて、益々自信を深めることができました。本当にありがとうございます。

[投票結果]

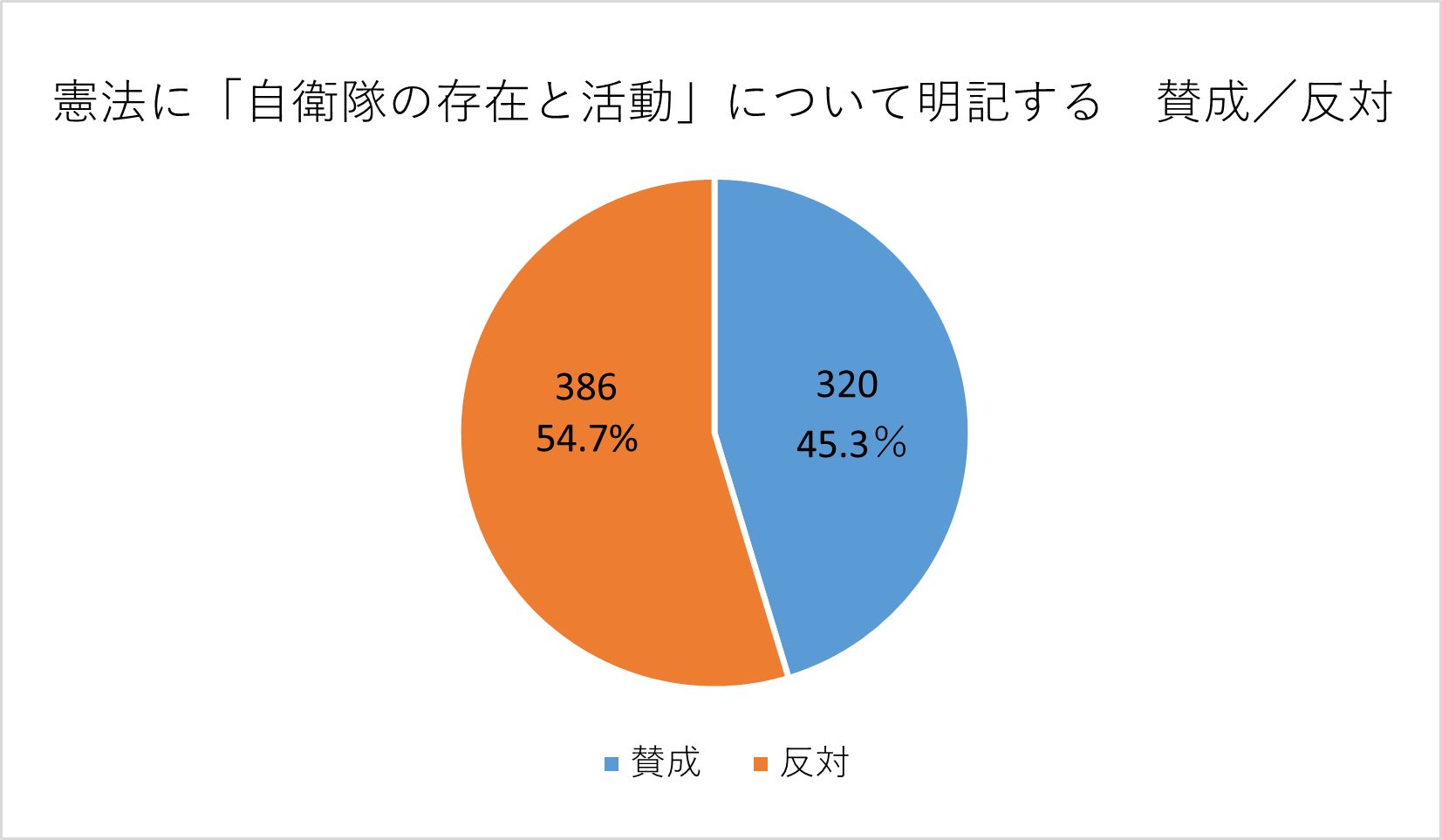

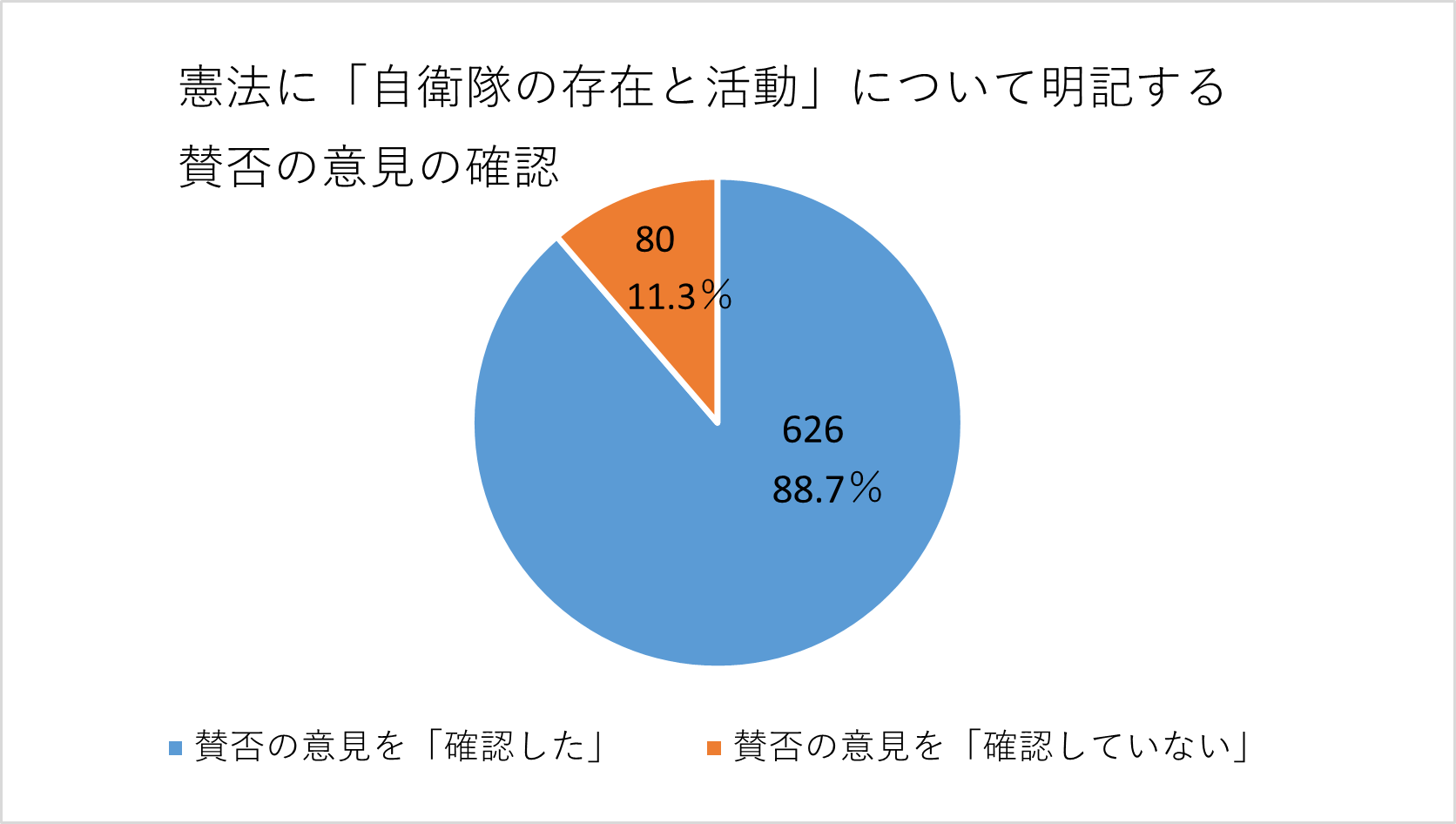

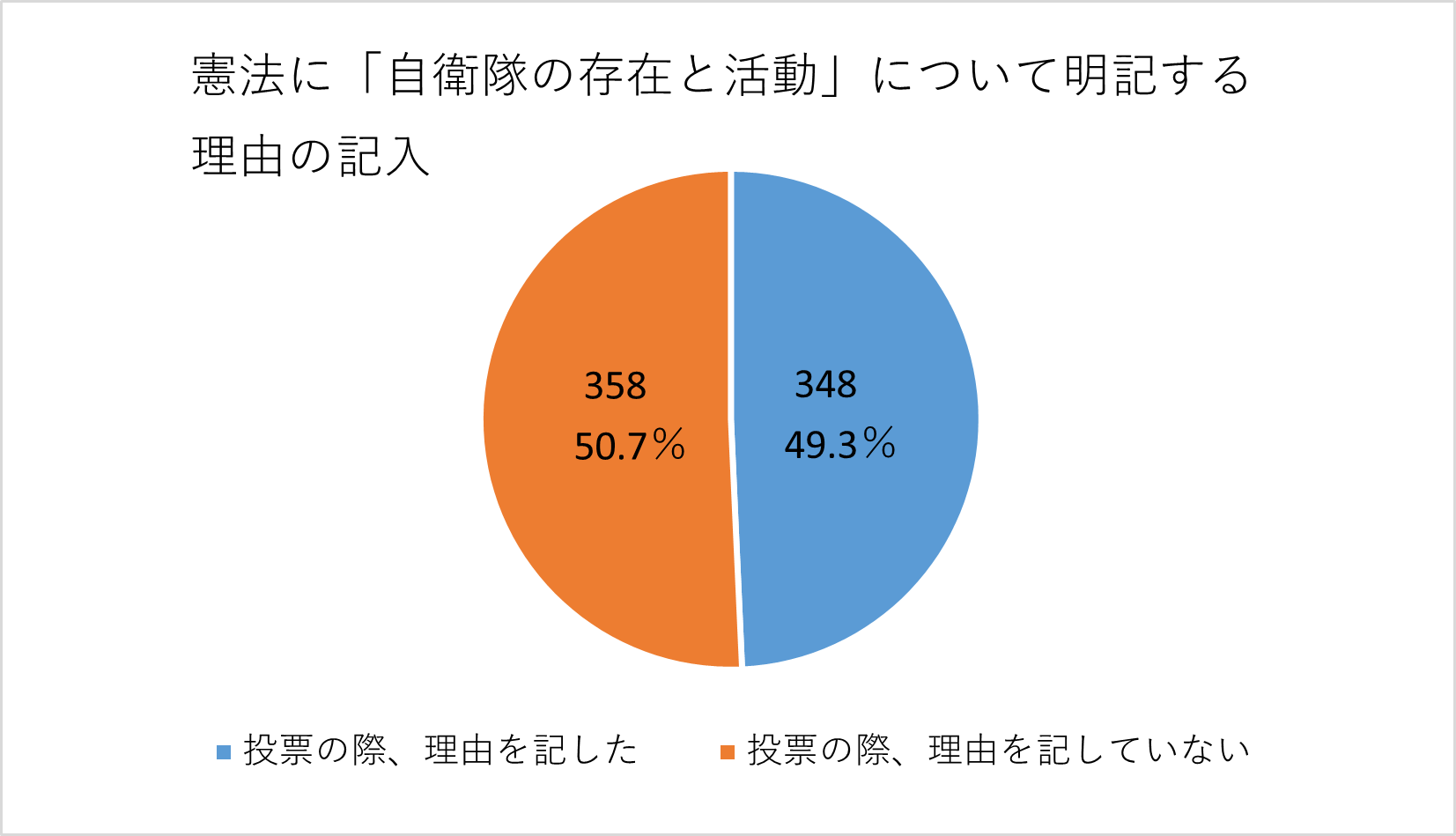

1. 憲法に「自衛隊の存在と活動」について明記する。

| 投票総数 | 賛 成 | 反 対 |

| 706 票 | 320 票 | 386 票 |

※グラフをクリックすると拡大できます

投票テーマ「憲法に『自衛隊の存在と活動』について明記する」の解説

憲法9条と自衛隊の現状は、賛成派が主張する「違憲状態の解消」や「国防上の必要性」と、

反対派が主張する「平和主義の堅持」や「軍拡への懸念」という、根本的な価値観の対立を抱えており、なかなか冷静な議論が進めにくい状況ですが、今回参加していただいた皆さんは、非常に理性的に様々な切り口から意思表明をしてくれました。

矛盾をはらんだ現状を曖昧なまま放置せず、主権者として「専守防衛の範囲」や「自衛隊の将来像」について、国民的合意を形成し、憲法の信頼性を確保していくためのきっかけになるとよいですね。

賛成の観点から寄せられた意見

1. 違憲状態の解消と法的安定性の確立

違憲論争の終止符:現実には自衛隊という実力組織が存在しているにもかかわらず、憲法9条との関係で「違憲状態」にあるという曖昧さを解消し、違憲論争に終止符を打つべき。

法的根拠の明確化:憲法に明記することで、自衛隊の法的根拠が明確になり、隊員の身分や待遇の向上にもつながる。

憲法の形骸化防止:現行憲法9条が実態と合わず空文化したままだと、憲法の信頼性自体が失われかねないため、実態に合わせたアップデートが必要。

2. 国防上の必要性と国際的信頼の維持

国防の必須性:戦後最も厳しい安全保障環境において、自国の平和と独立を守るため、自衛隊は不可欠な存在。

抑止力の保持:国際社会では、軍事力を外交手段の一つと考える国に対し、抑止力を持つことが戦争回避につながる。

国際的な位置づけ:諸外国からは自衛隊は「軍隊」として認識されており、憲法に明記することで国際法に基づいた拘束力を保持し、協力国との信頼を深めることにつながる。また、戦争状態になった際、隊員が捕虜として扱われない可能性を回避するためにも、その存在を明確にすべき。

自主独立:アメリカに依存するだけでなく、自分の国は自分で守るという自主独立の意思を明確にすべき。

3. 活動内容の明確化と権力暴走への歯止め

活動範囲の限定:明記する際に、専守防衛や個別的自衛権に限定し、集団的自衛権の否定や他国への侵略を行わない旨を明記することで、かえって活動のブレーキ装置となり、時の政権による拡大解釈や暴走を抑制できる。

災害対応の明記:国防だけでなく、災害救援・復旧協力など、国民生活に不可欠な役割を明確に規定すべき。

緊急時の迅速な対応:憲法に明示することで、緊急時のオペレーションを迅速に遂行できるようにすべき。

反対の観点から寄せられた意見

1. 憲法9条の理念との矛盾

平和憲法の否定:自衛隊は実質的な戦力であり、これを明記することは「戦力不保持」を定めた憲法9条の平和主義の理念を否定することになる。

戦争できる国への転換:自衛隊を憲法に明記することで、なし崩し的に軍隊の存在を認め、戦争参加への道を開き、日本が戦争できる国に戻ってしまうという懸念がある。

非武装中立の堅持:日本は非戦を誓った国であり、非武装中立を国是とすべきである。軍隊は不要であり、コスタリカのような国も存在する。

2. 軍拡と政治的暴走への懸念

拡大解釈の促進:現在の政治状況下では、憲法に明記することで、政府が都合よく解釈し、軍拡を認め、海外派兵が容易になるなど、軍国主義国家へ進む口実に使われかねない。特に、現行憲法ですら集団的自衛権の閣議決定など解釈改憲が進められている現状では、明記は暴走につながる 。

文民統制の機能不全:文民統制が機能していない現状で憲法に明記することは危険であり、先の戦争への反省がないまま、政治家の都合で憲法を変えるべきではない。

徴兵制への危惧:憲法に明記することで、自衛隊維持のための徴兵制が国民の義務として課される危惧がある。

国際的孤立のリスク:憲法に明記することで軍事力を持ったと世界に示し、隣国から敵視されかねず、米国の代替として戦争協力させられたり、国際社会から孤立するよう仕向けられるおそれがある。

3. 現状維持で十分とする考え

法令での対応:自衛隊の活動は、憲法ではなく自衛隊法などの法令で規定すれば足り、憲法を改正する必要はない。

既に認知されている:自衛隊の存在は広く国民に認知されており、対外的にもその存在は認められているため、あえて憲法に明記する実質的な必要性はない。

災害救助への特化:自衛隊の役割は、国防ではなく災害救助隊に特化し、武装は解除すべきである。

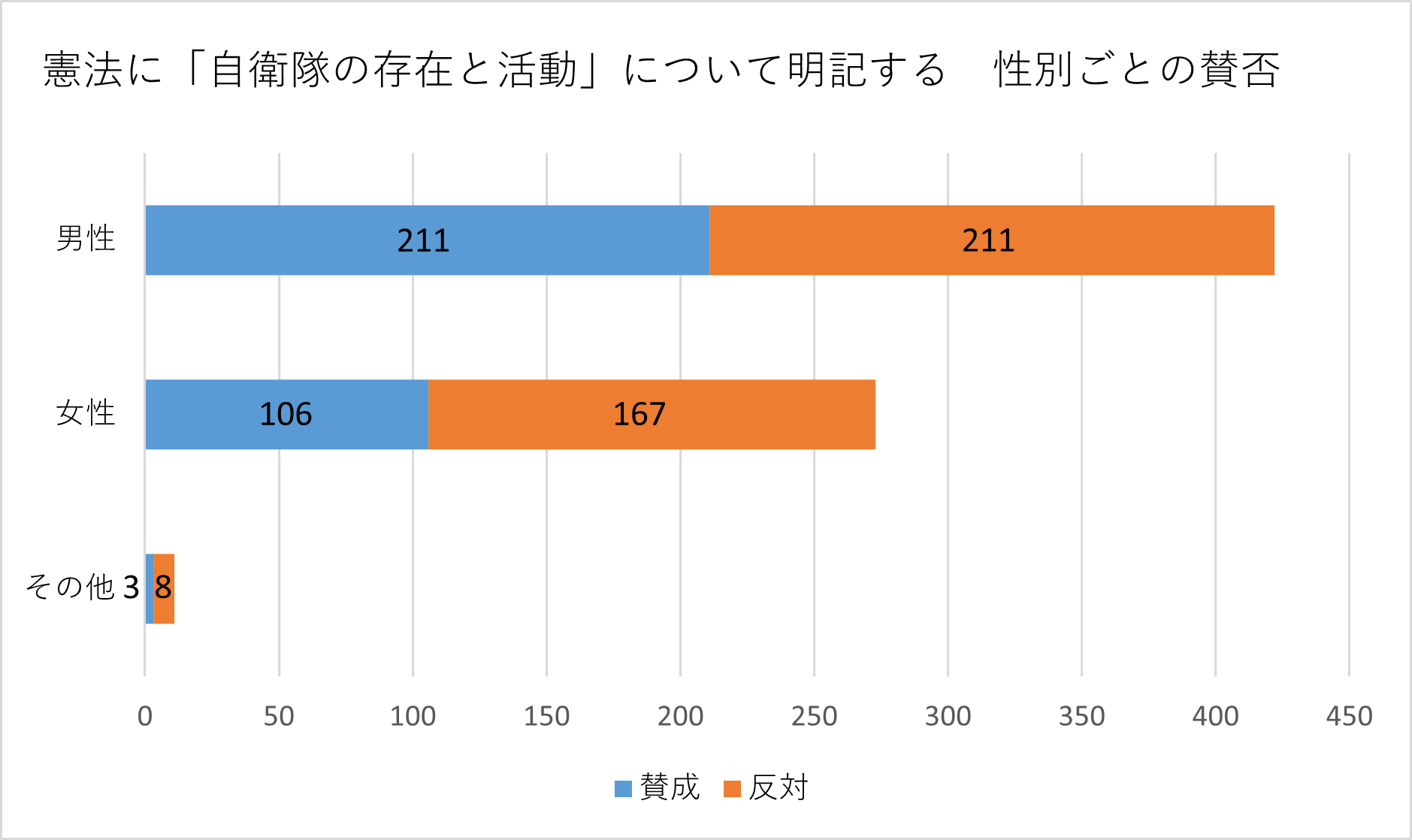

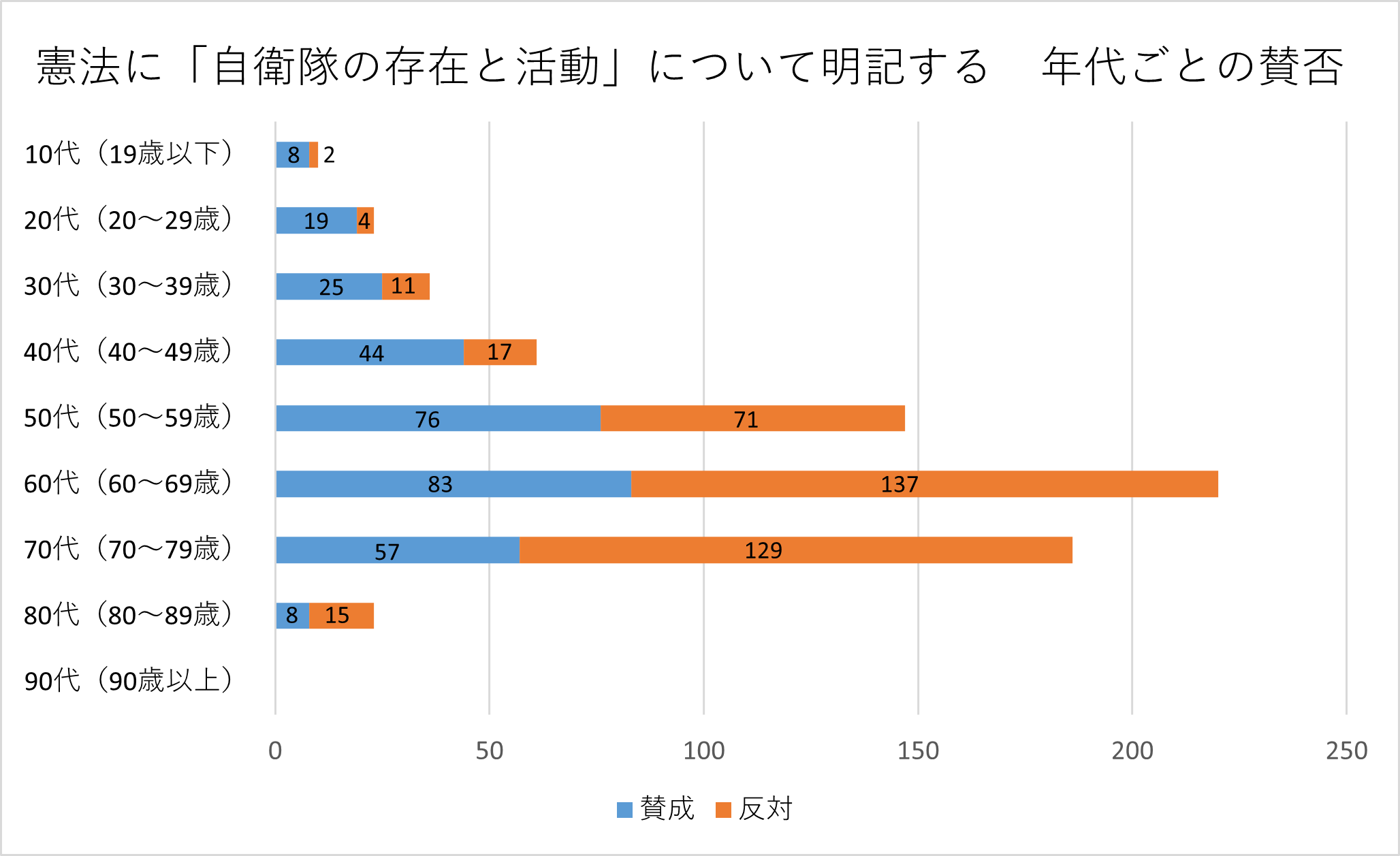

性別・年代別・都道府県別のグラフ

投票者の性別

投票者の年代

投票者の都道府県

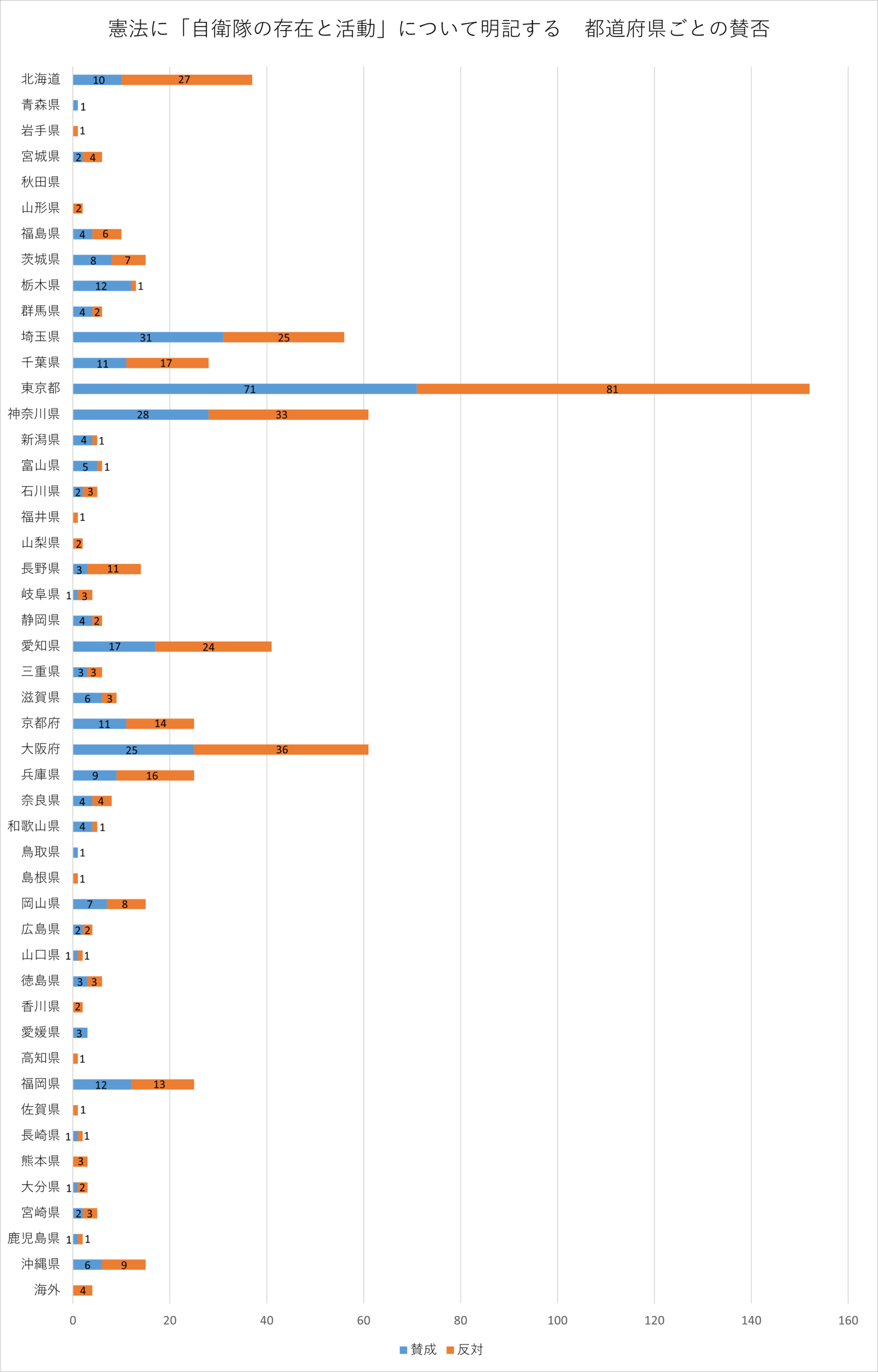

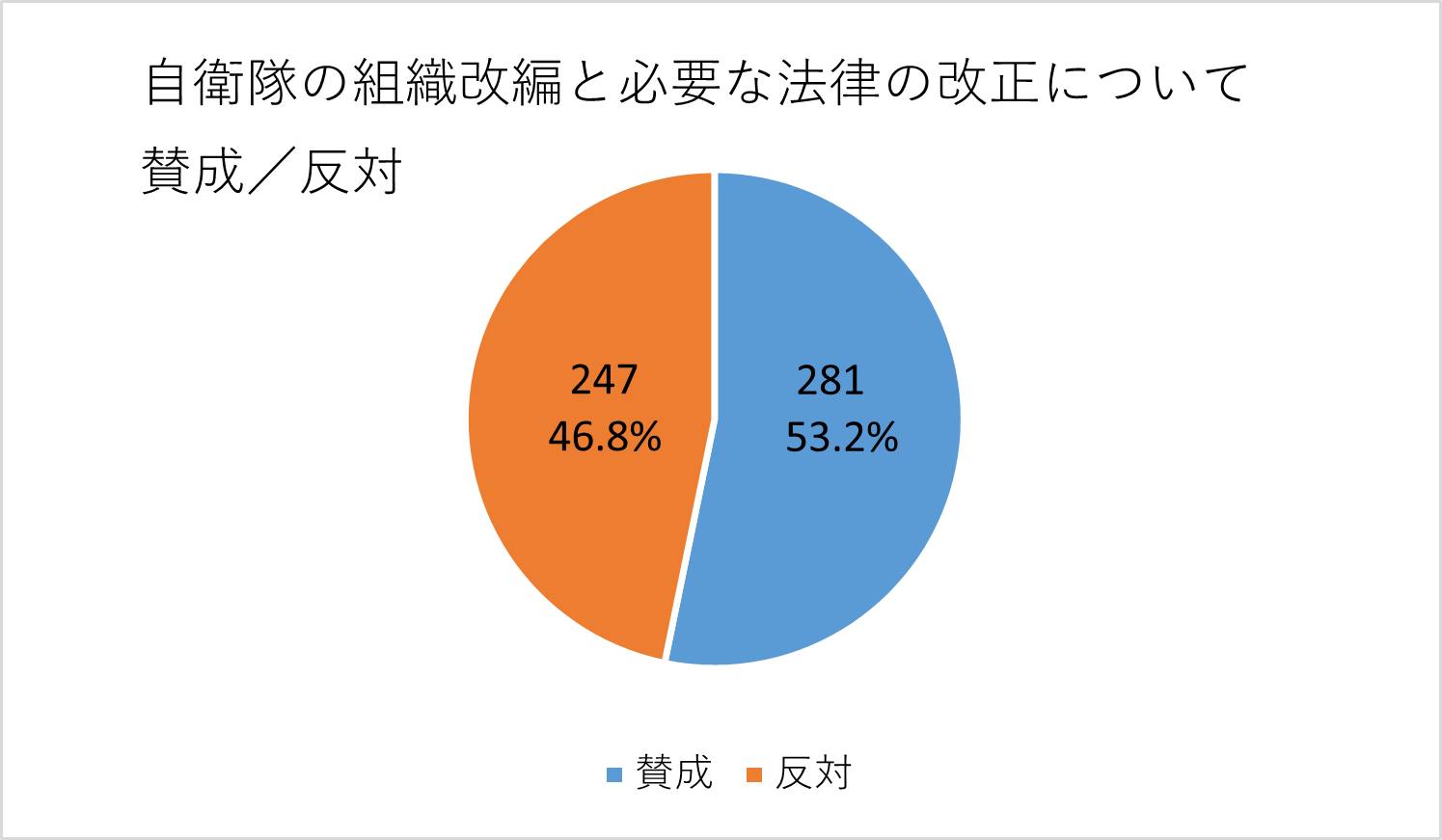

[投票結果]

2. 自衛隊を組織改編して「防衛(戦闘)の専門部隊」と「災害救助の専門部隊」 に分ける。

そのために必要な法律(自衛隊法など)を改正する。

| 投票総数 | 賛 成 | 反 対 |

| 528 票 | 281 票 | 247 票 |

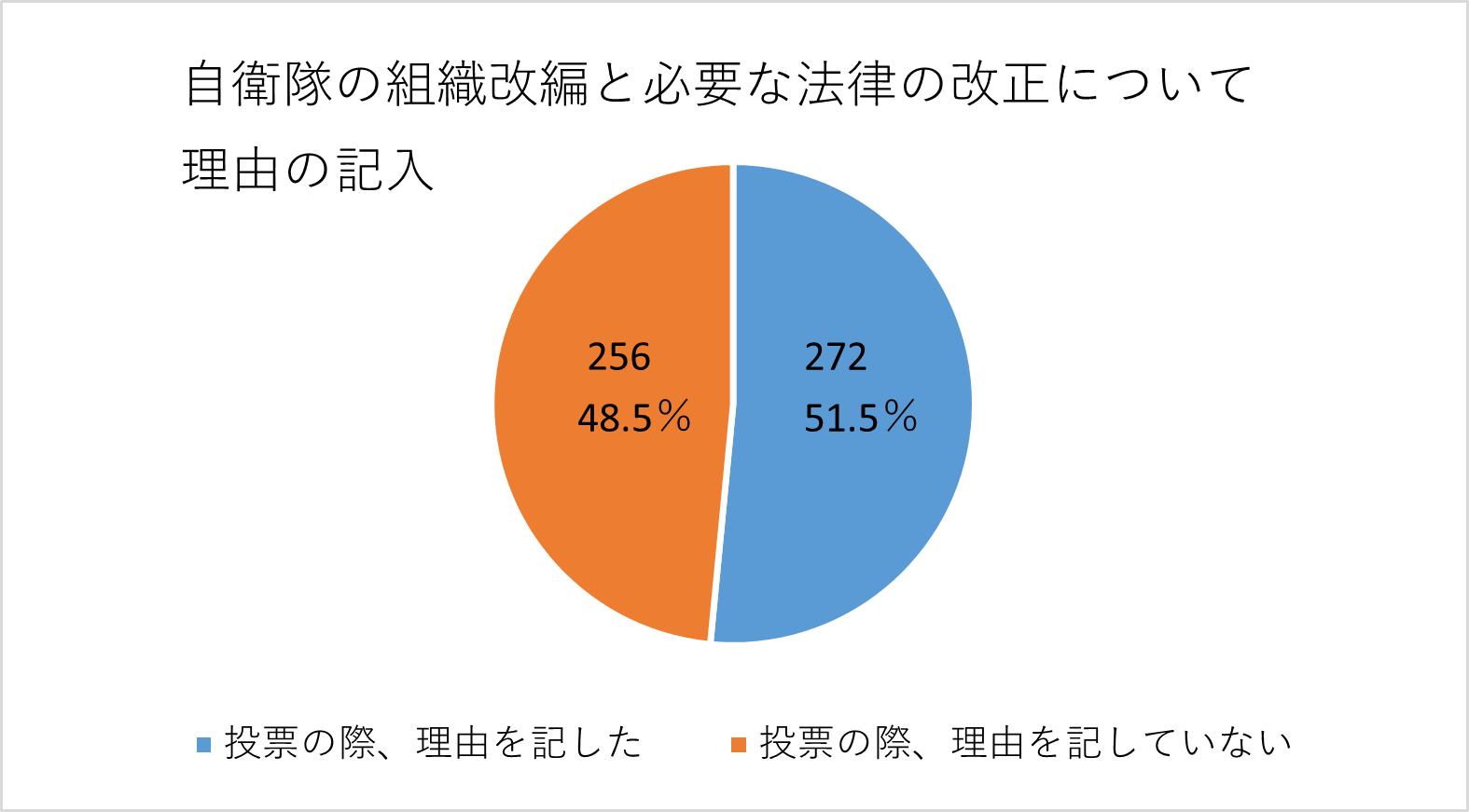

※グラフをクリックすると拡大できます

投票テーマ「自衛隊の組織改変」の解説

自衛隊の組織を「国防(戦闘)専門部隊」と「災害救助専門部隊」に分けるべきかという問いを通じて、自衛隊の組織のあり方を国民的な議論に付する意義について多くの意見を寄せていただきました。

こうした論点を議論することで、自衛隊が日本の平和と安全保障に不可欠な存在であるという現実と、平和憲法の理念との間の国民的なコンセンサスを形成し、今後の組織の最適化や予算配分の方向性を検討していくことは、主権者である国民の意思を反映させるうえでも意義があると考えられます。

賛成の観点から寄せられた意見

1. 専門性の向上と効率化

専門性の確保:国土防衛(戦闘)と災害救助活動は、それぞれ異なる専門性とノウハウが必要な任務であるため、部隊を分けることでそれぞれの専門性を磨き、活動の効率化を図るべき。

迅速な対応:災害救助に特化した部隊を明確に設けることで、大規模災害発生時などに、より迅速かつ専門的な救助活動が期待できる。

国防任務への集中:国防専門部隊は、テロやドローン、情報通信技術を活用した新たな脅威への対応など、本来の国防任務に集中できるようにすべき。

2. 予算と任務の明確化

予算の確保:災害救助専門部隊の予算を明確に確保することで、災害対応へのプライオリティを明らかにし、「一人でも多くを救える可能性」を高めることができる。

拡大解釈の抑制:組織と任務を明確に分けることを憲法などに明記すれば、時の政府による勝手な解釈をできなくする歯止めになる。

3. 国際貢献・平和外交の促進

国際貢献:災害救助チームを他国へ派遣することで、日本の国際貢献や平和外交の推進が実現できる。

反対の観点から寄せられた意見

1. 憲法9条の理念の堅持と災害救助への特化

戦闘任務の否定:平和憲法を持つ日本に最も適しているのは、戦闘能力(人を殺傷する力)ではなく、人を助ける力を使うことであり、自衛隊全体を災害救助専門部隊に特化し、戦闘部隊は廃止すべき。

平和外交の推進:火山列島で地震大国である日本は、災害救助で国内外に活動することで「攻撃対象ではない国」としての信頼を得ることができ、この信頼こそが非戦国家の平和外交に匹敵する。

2. 組織編成上の疑問

統合的な運用:任務を単純に「二つに分ける」のではなく、実際には「国防(戦闘)専門部隊」と「災害救助専門部隊」、「どちらにも対応できる部隊」という「おおまかに三つに分ける」必要がある。

組織運用が非効率になる懸念がある。

詳細の不明確さ:提案されている「防衛の専門部隊」の詳細が不明であり、知識不足で判断を決めかねる。

3. 制度の目的と名称

名称の変更:自衛隊の名称そのものに反対であり、災害救助に特化した名称・活動へと変更することを望む。

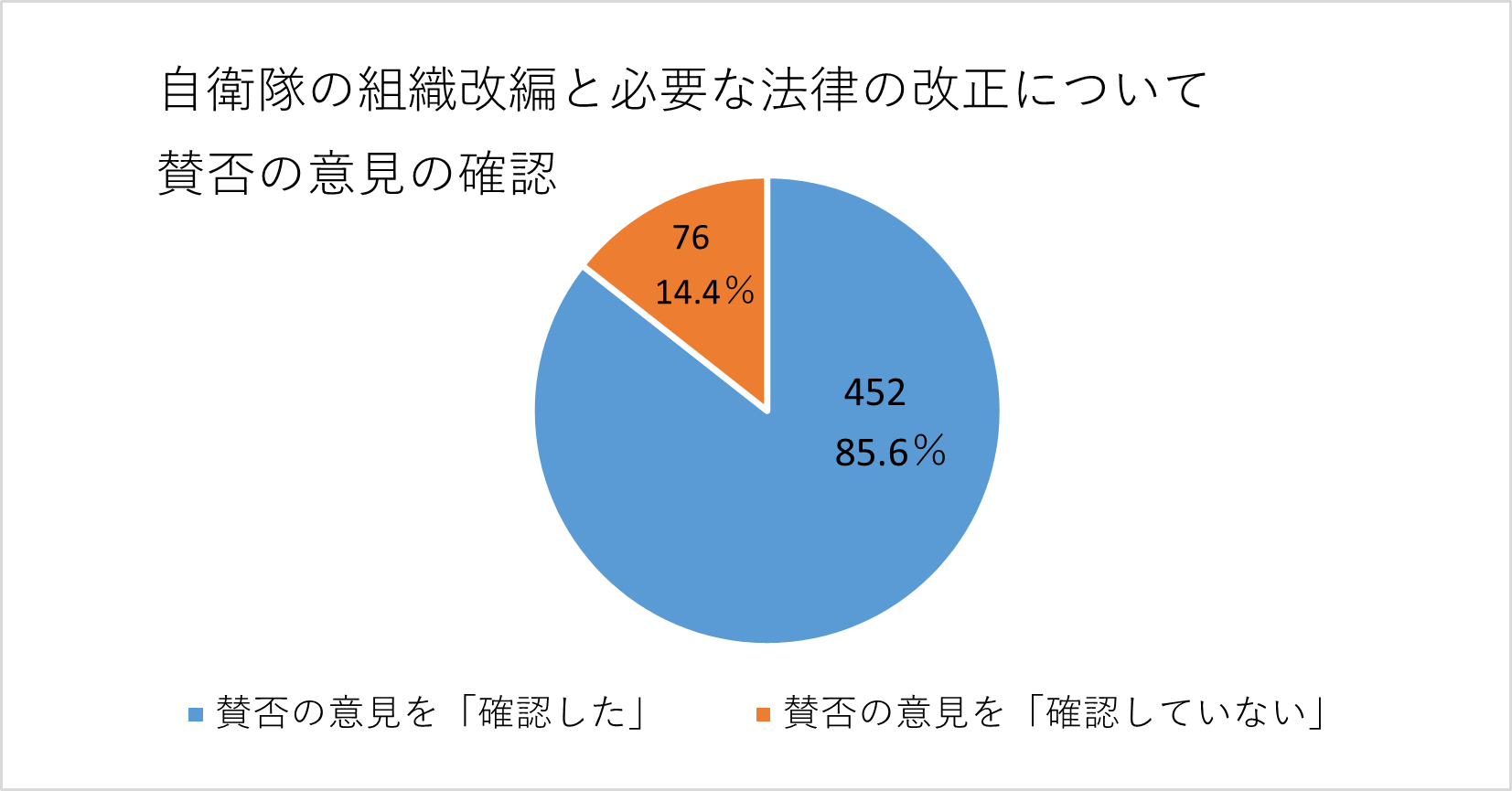

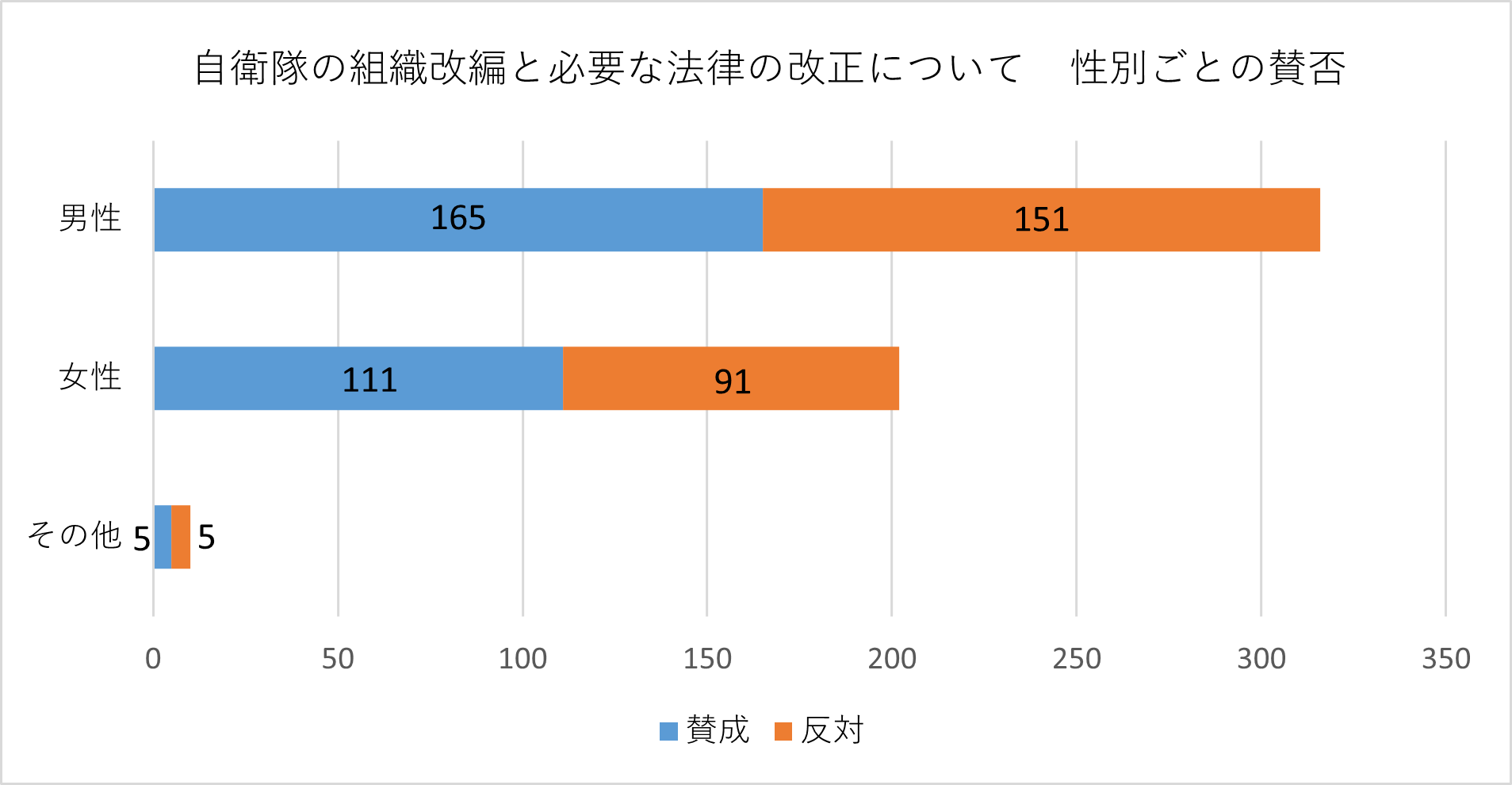

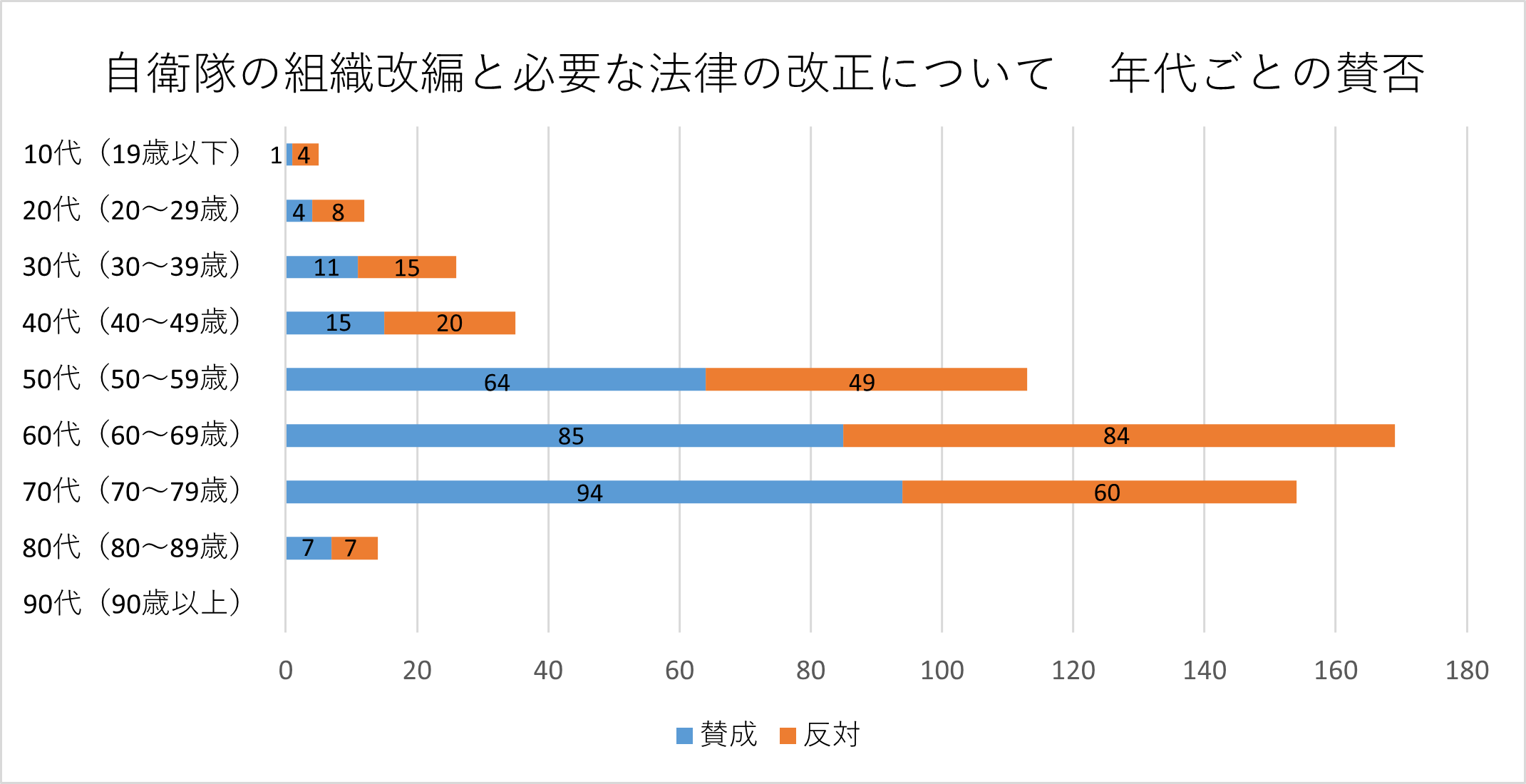

性別・年代別・都道府県別のグラフ

投票者の性別

投票者の年代

投票者の都道府県

[投票結果]

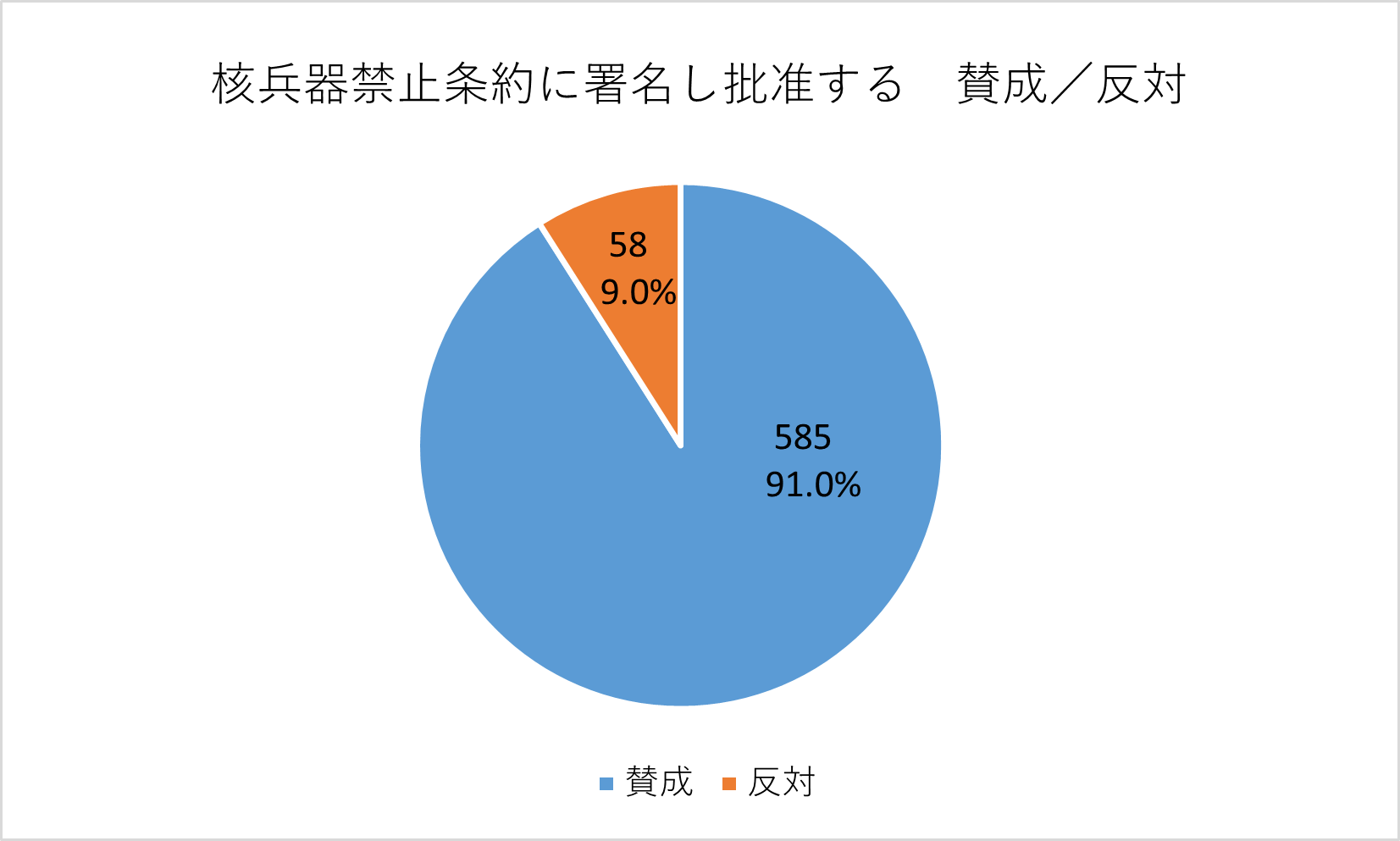

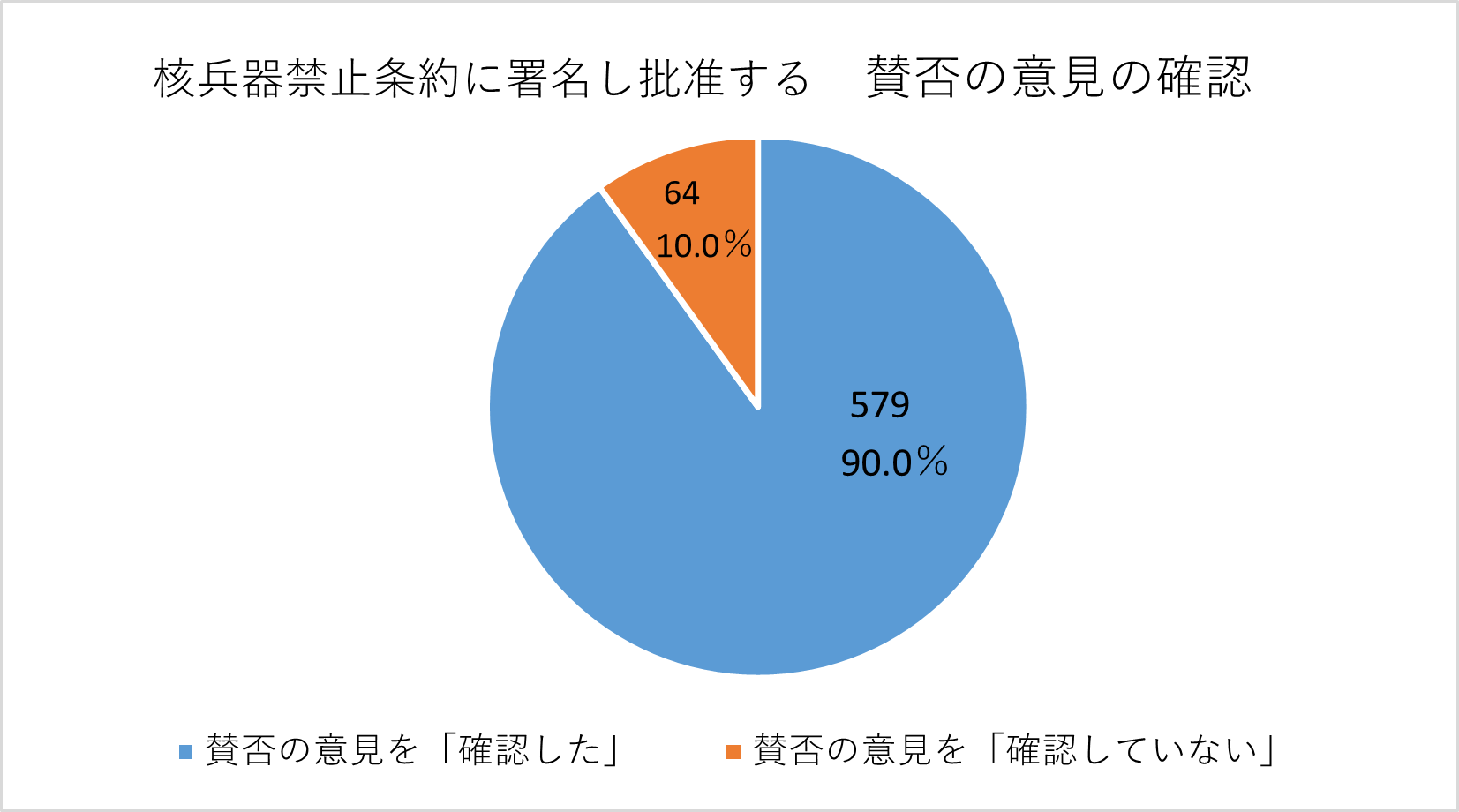

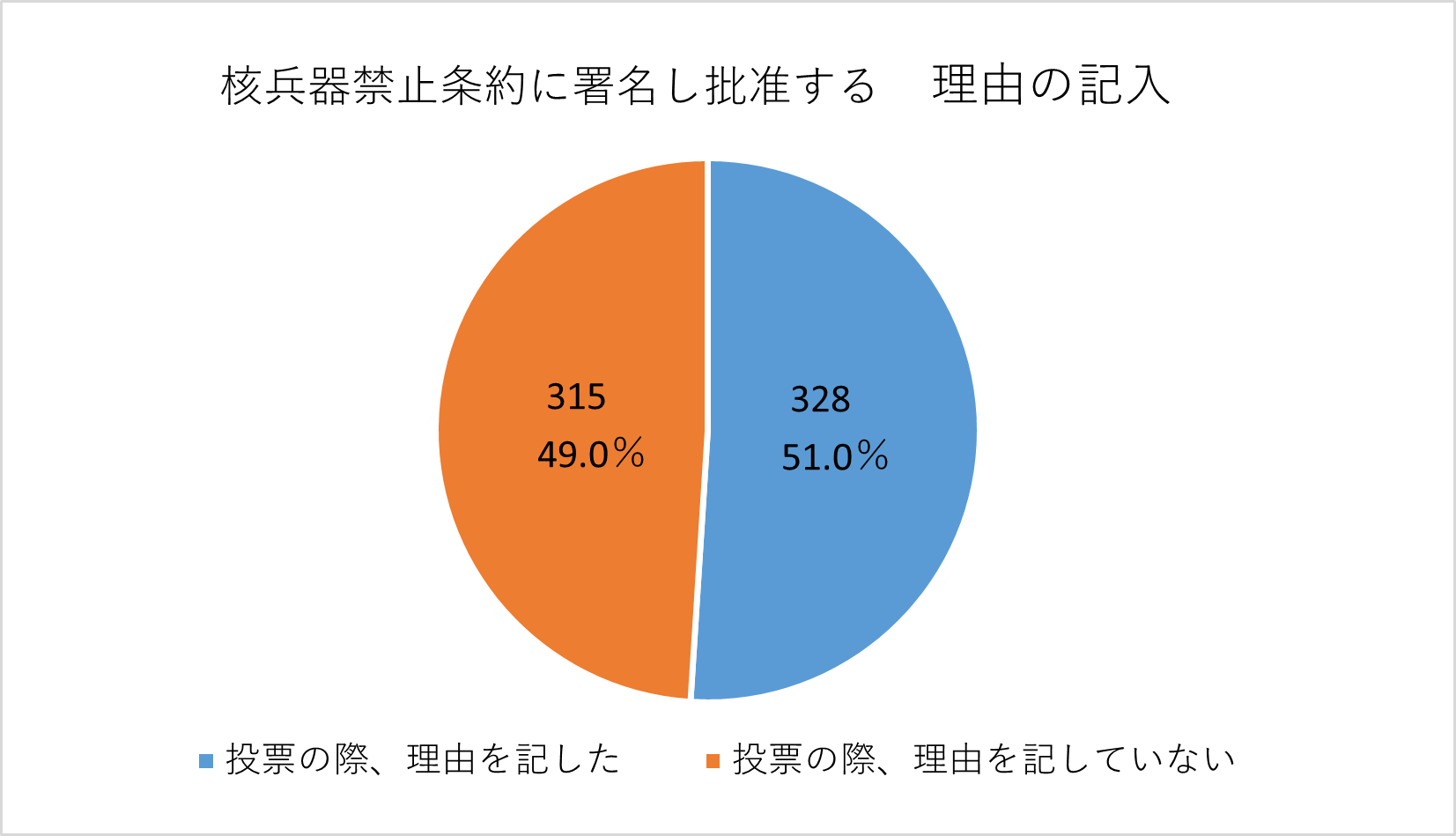

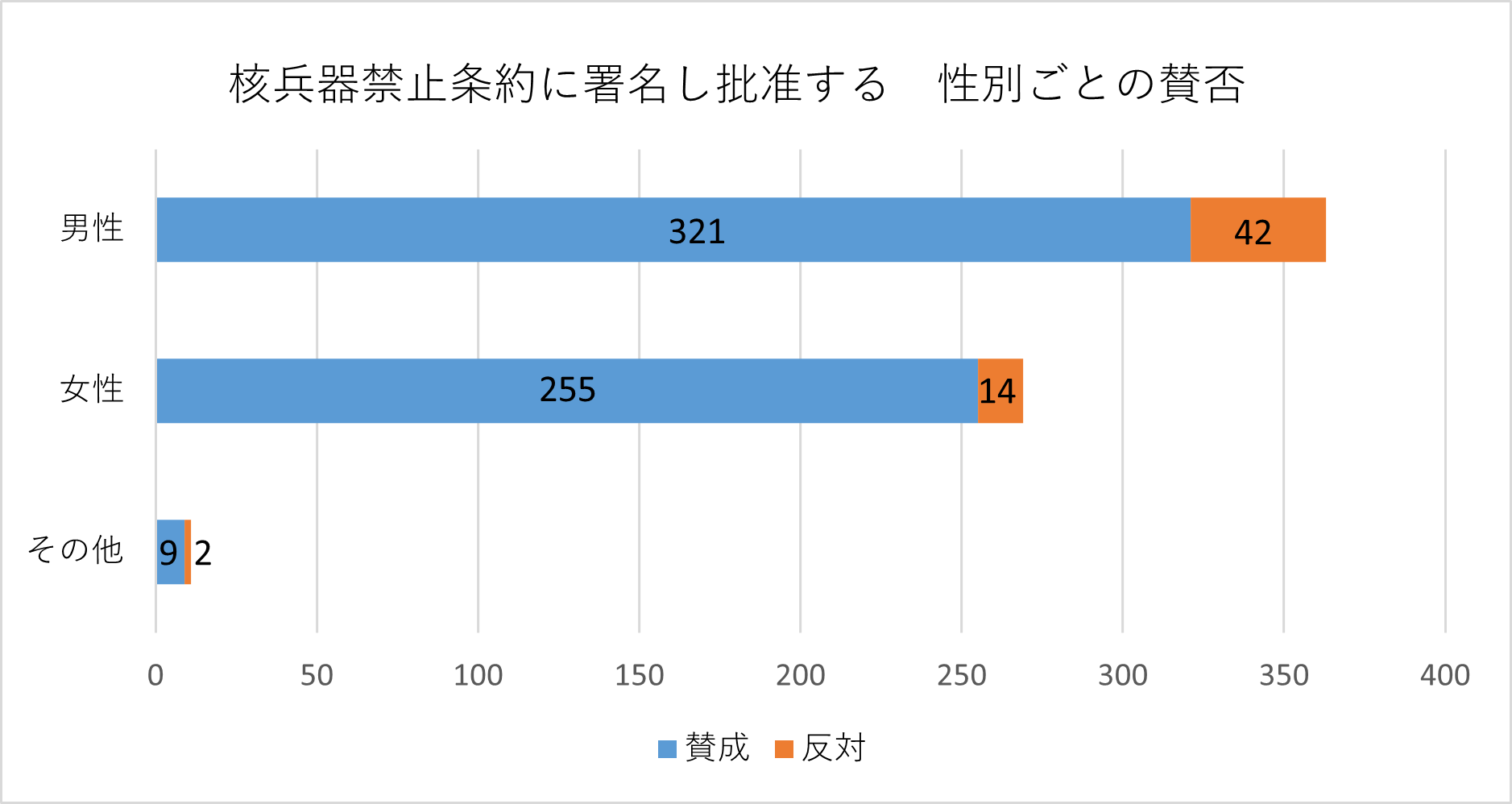

3. 核兵器禁止条約に署名し批准する。

| 投票総数 | 賛 成 | 反 対 |

| 643 票 | 585 票 | 58 票 |

※グラフをクリックすると拡大できます

投票テーマ「核兵器禁止条約に署名し批准する」の解説

このテーマは、核抑止力をどう考えるかによって、立場が大きく変わると考えられます。

核兵器禁止条約への批准に賛成する立場は、核兵器の非人道性から抑止力としての機能よりも、唯一の被爆国として、核兵器廃絶の国際議論をリードする倫理的・国際的な責任を果たすことこそが重要であると考えているようです。

また、条約批准は米国からの「属国」状態からの脱却と、平和への責務を果たす最大の意義と主張します。

一方で、反対派は、条約が核保有国に囲まれた日本の現実的な安全保障環境を無視した理想論であると批判し、「核の傘」による拡大抑止は国防に不可欠であり、条約批准は日米同盟を危険にさらし、安全保障上の利益に反すると考えているようです。

こうした立場によって鮮明に意見が対立しているテーマこそ、選挙だけで方向性を決めることは難しく、熟議の伴った国民意思の反映が必要と考えられます。

賛成の観点から寄せられた意見

1. 唯一の被爆国としての国際的役割と責任

リーダーシップの発揮:世界で唯一の被爆国として、核兵器廃絶に向けた国際社会の議論をリードする倫理的責任と役割を果たすべき。

膠着状態の打破:核兵器廃絶をめぐる議論が膠着状態にある中、米国に近しい立場にある日本が批准することは、その状況を動かす大きな意義がある。

国際社会への義務:核兵器の被害を経験した国として、国際社会に対する責務として当然に条約に署名し、批准すべき。

2. 核兵器の絶対悪性

非人道性:核兵器は、一度の使用で生命や自然が壊滅的・再生不能な被害を受ける兵器であり、その存在自体が絶対悪であり許されない。

抑止力の否定:核兵器は、報復合戦による人類滅亡のリスクを高めるだけで、安全保障上の抑止力にはならない。

本末転倒:壊滅的な兵器を用いて「国防・安全保障」を唱えるのは、本末転倒である。

3. 米国からの自立の必要性

属国からの脱却:条約に反対する姿勢は、日本がアメリカの核の傘の下にあることを積極的に認め、事実上の属国であることを肯定することに等しい。

核の傘の非現実性:米国の「核の傘」は事実上機能しない可能性があり、日本が核抑止力を保持することも現実的ではないため、核廃絶の道を目指すべき。

反対の観点から寄せられた意見

1. 現実的な安全保障環境と核抑止力の必要性

核保有国に囲まれた環境:日本は、ロシア、中国、北朝鮮という核兵器保有国に囲まれた地理的・安全保障環境にあり、核兵器のない理想論だけで国防を語ることはできない。

抑止力の必要性:核兵器を外交的威圧の手段とする国がある以上、米国との同盟による「核の傘」が、日本の防衛力を保持する唯一の現実的な手段であり。

ウクライナの教訓:旧ソ連の核兵器を放棄したウクライナがロシアに侵攻された事からも、核を持たない国家は主権を守れていない現実を直視すべき。

「核の傘」の維持:核兵器を保有する同盟国である米国との関係を維持し、拡大抑止を堅持することが、日本の安全保障上の利益に合致する。

2. 条約の実効性への疑問

非核保有国への意義:核兵器禁止条約は核保有国が署名・批准して初めて意味を持つものであり、日本のような非核保有国が批准することの安全保障上の意義は薄い。

条約の限界:条約を批准しても、核保有国が核兵器を放棄しなければ、世界から核兵器は消えず、条約が日本の安全保障を危険にさらす結果になりかねない。

3. 他の議論の優先

日米安保・地位協定の議論が先:核兵器禁止条約の議論をする前に、日本の防衛の根幹である日米安保条約や日米地位協定の見直しについて議論すべき。

現実との乖離:理想と現実に大きな乖離があるため、まずは現実的な安全保障戦略を確立すべき。

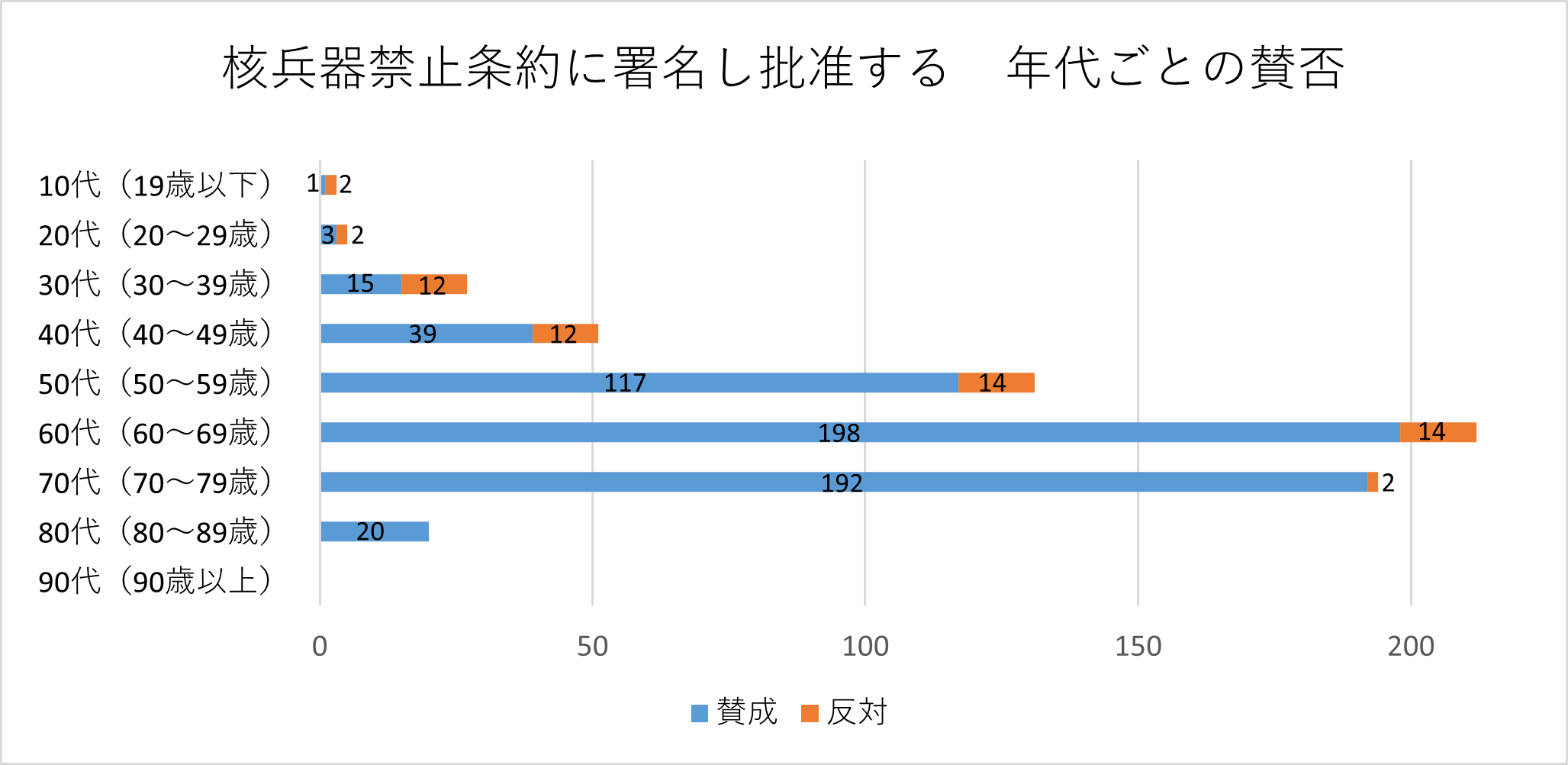

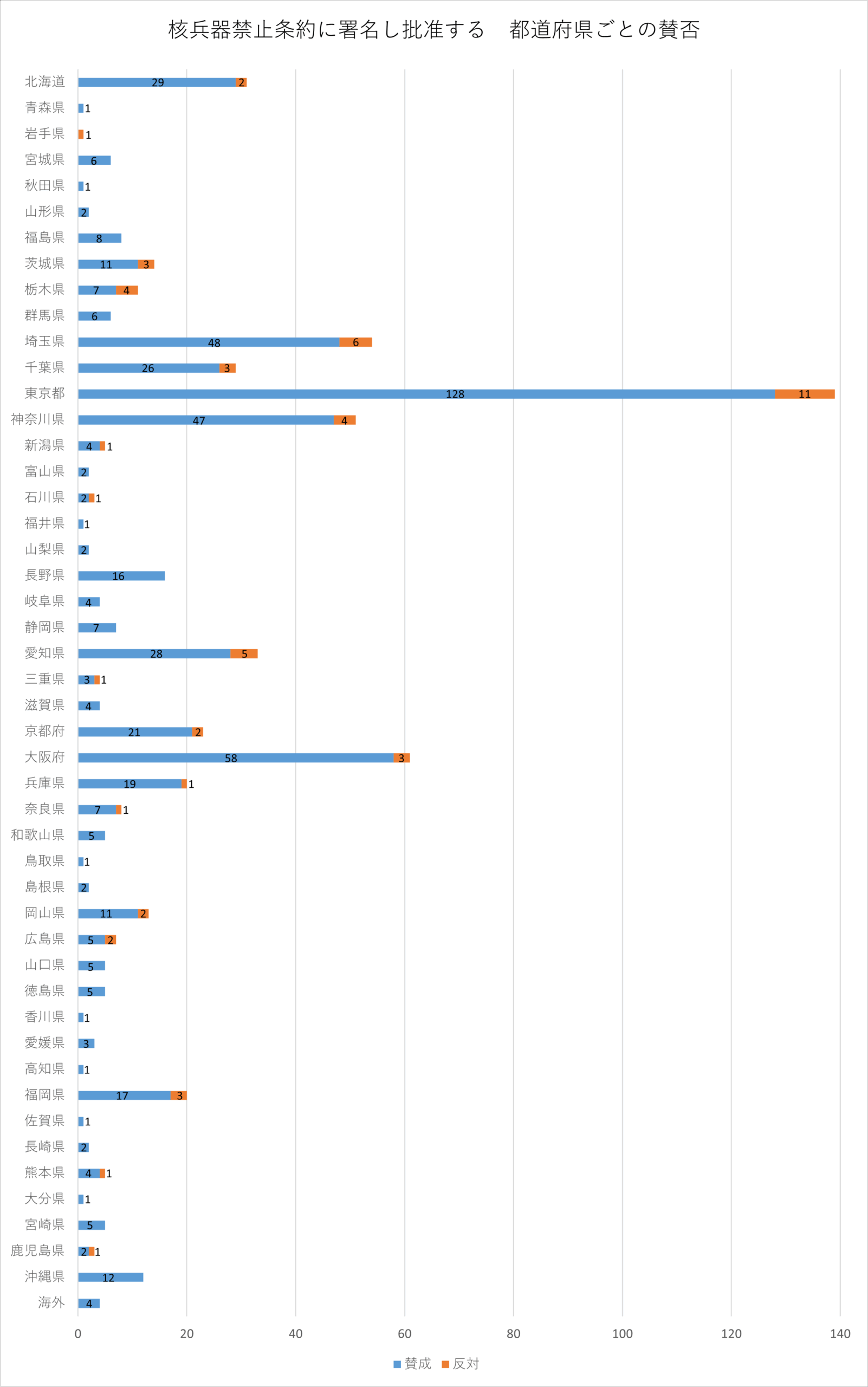

性別・年代別・都道府県別のグラフ

投票者の性別

投票者の年代

投票者の都道府県

[投票結果]

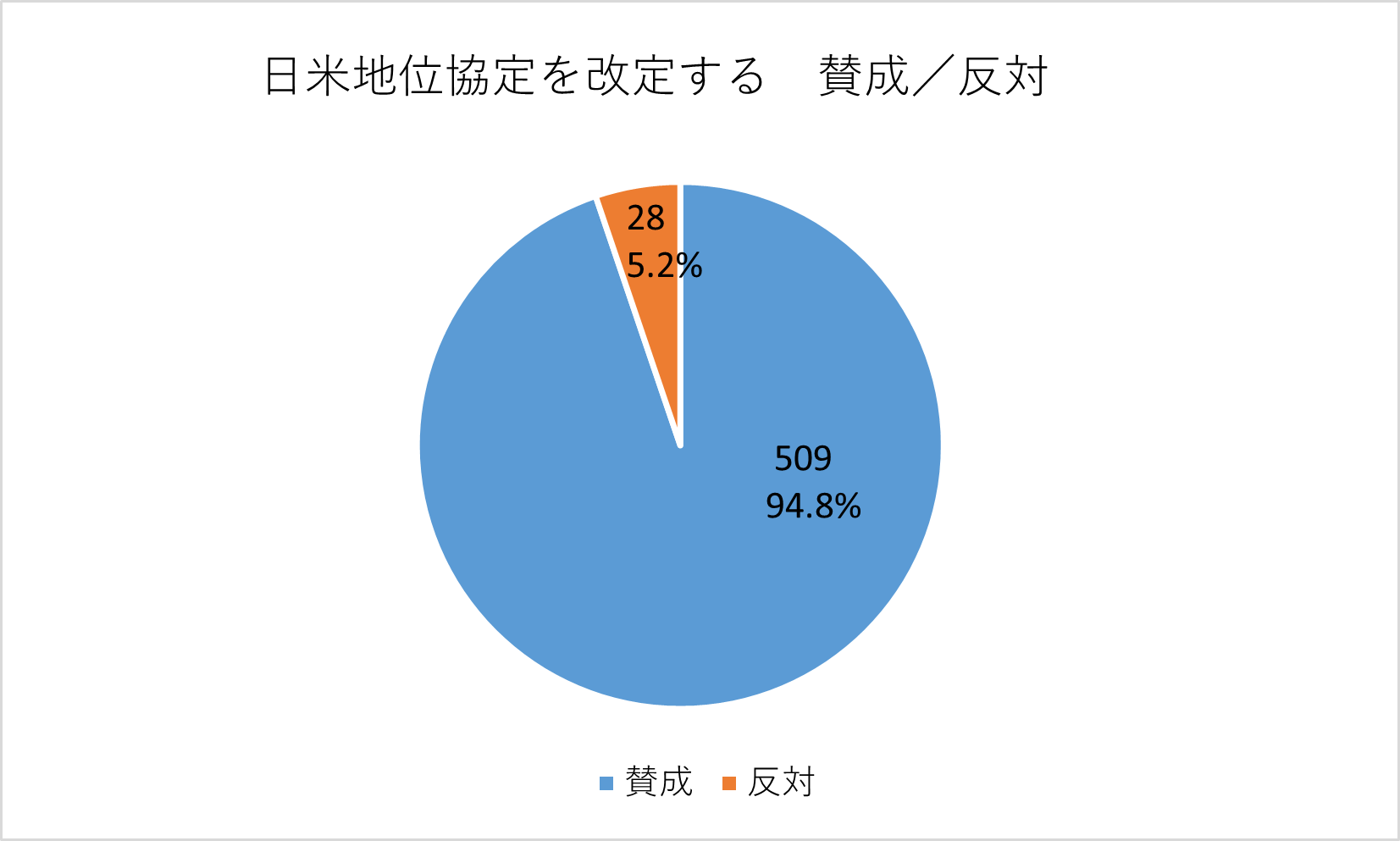

4. 日米地位協定を改定する。

改定内容は沖縄県が公表している『見直しについて の考え方、要請』に基づく。

| 投票総数 | 賛 成 | 反 対 |

| 537 票 | 509 票 | 28 票 |

※グラフをクリックすると拡大できます

投票テーマ「日米地位協定の改定」の解説

「日米地位協定の改定」について、全く問題が無いと考えている方は殆どいませんでしたが、このような極めて政治性が強い外交テーマについて、国民が直接意思を表明することの意義について、賛否両面から意見が出されました。

賛成派は、協定が日本の主権を著しく制限する不平等なものであり、「現代の治外法権」状態を是正するため、国民が声を上げて独立国としての地位を回復し、沖縄などの基地被害を軽減することが重要だと主張します。

一方、反対派は、日米同盟は周辺国の脅威に対応する上で不可欠な安全保障の柱であり、国民の直接的な意思表明が同盟関係に不用意な亀裂を生じさせ、日本の安全保障を危険にさらすことを懸念し、重要課題については、外交的な現実と専門的な見地から、国民の感情論ではなく間接民主制の中で慎重に扱うべきという立場のようです。

賛成の観点から寄せられた意見

1. 主権の回復と不平等の是正

不平等な協定:現在の地位協定は、日本が敗戦国としての立場から署名したものであり、独立国としての地位が保障されない不平等な協定であるため、見直すべき。

治外法権の是正:米軍関係者が日本国内で事件・事故を起こした場合、いわば現代の「治外法権」のような状態を是正し国内法で裁くべき。

他国との比較:ドイツやイタリアなど、他の国と米軍との地位協定と比較しても、日本の協定は米側に有利で課題が多いと指摘されており、対等な立場に見直すべき。

2. 基地被害と沖縄の現状の改善

基地被害の深刻化:米軍基地周辺地域での事件・事故、騒音、環境汚染、夜間の飛行など、基地被害が深刻であり、国民の生命と財産が脅かされている現状を改善すべき。

沖縄の負担軽減:在日米軍基地の多くが集中する沖縄県の負担を考慮し、その考え方や要請を反映させることが、最も重要かつ合理的。

国内法を優先:日本の国内法や、基地を保有する自治体の条例が、米軍の活動よりも優先されるべき。

3. 日米関係の対等化

属国からの脱却:日本がアメリカの属国的な待遇から脱却するためには、不平等な協定を見直し、対等な立場で交渉することが必要。

「守ってやってる」意識の払拭:米国が日本を守っているという意識でルール無視の行動をすることを改めさせ、日本も極東の安定のために協力している対等な同盟国として、日本のルールに従わせるべき。

反対の観点から寄せられた意見

1. 日米同盟の維持と安全保障上のリスク

外交上のメリット:日本周辺の安全保障環境を考慮すると、米国との関係性に不用意に傷をつけるべきではなく、日米同盟を維持することが日本のメリットにつながる。

東アジア情勢:ロシア、中国、北朝鮮といった周辺国の脅威が存在する中で、米軍の駐留は日本の安全保障にとって不可欠であり、改定により米国との関係がこじれるリスクを回避すべき。

2. 改定の実現性と外交的困難さ

米国の意向:協定の改定は米国の同意が必要であり、日本側が一方的に有利な改定を押し進めることは外交的に非常に困難であり非現実的。

駐留経費の負担増:仮に改定によって日本の要請が通るようになれば、その代償として、日本側の基地負担(思いやり予算など)がさらに増加する可能性がある。

3. 協定外での対応を重視する立場

協定の運用改善で対応:協定そのものを改正するのではなく、運用面の改善や、協定に基づく日米合同委員会での取り決めによって、事件・事故の再発防止や環境問題への対応を進めるべき。

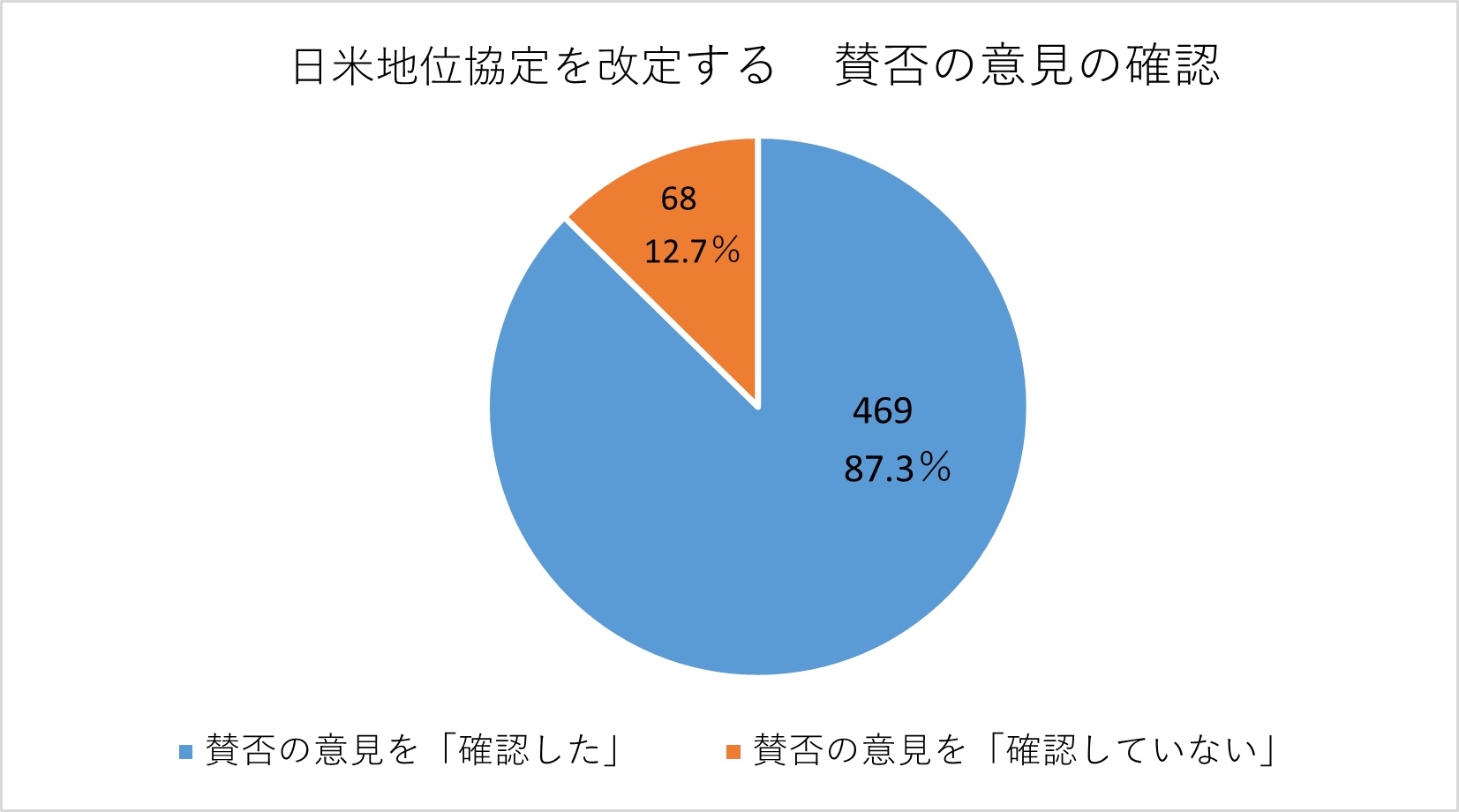

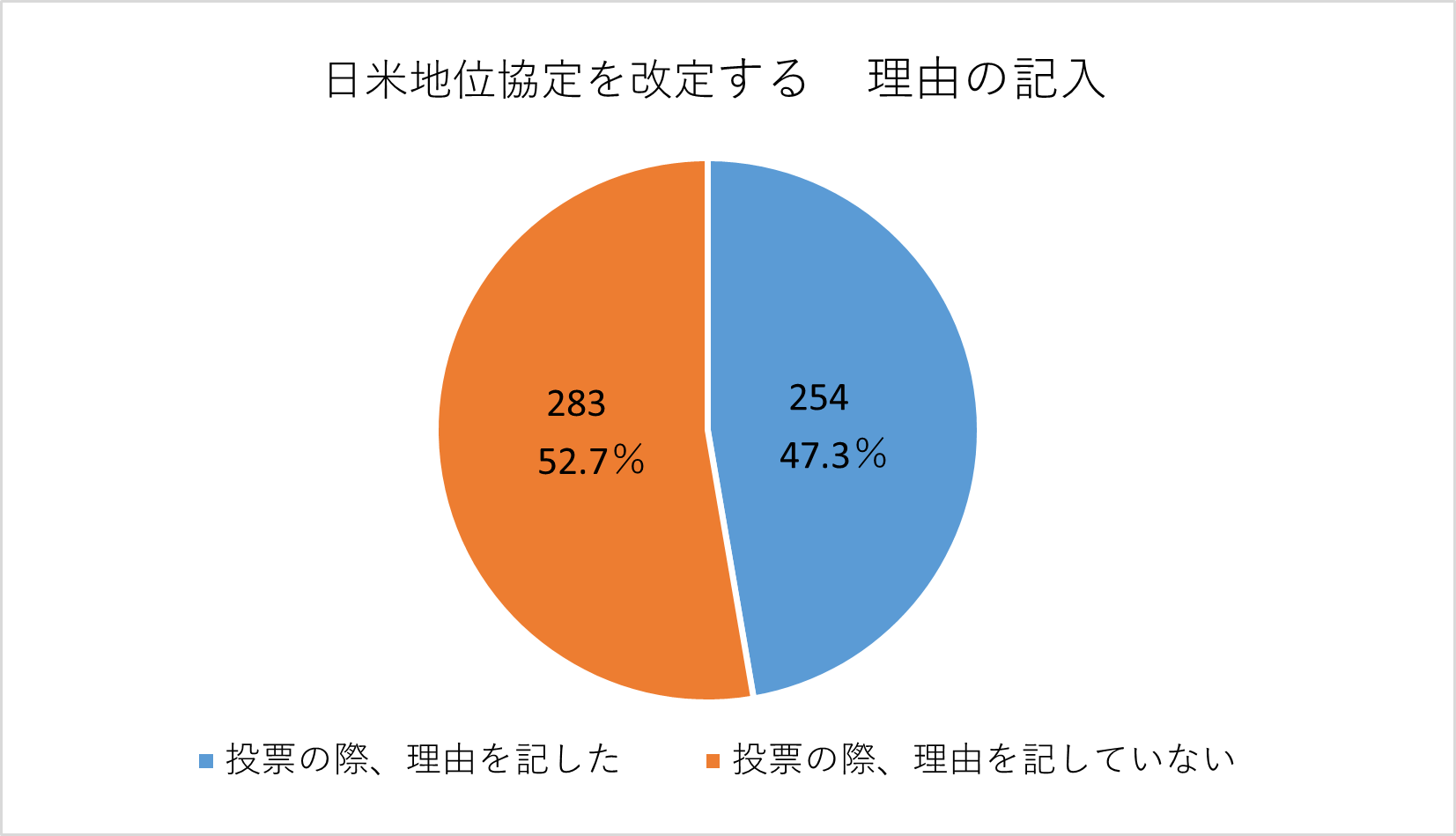

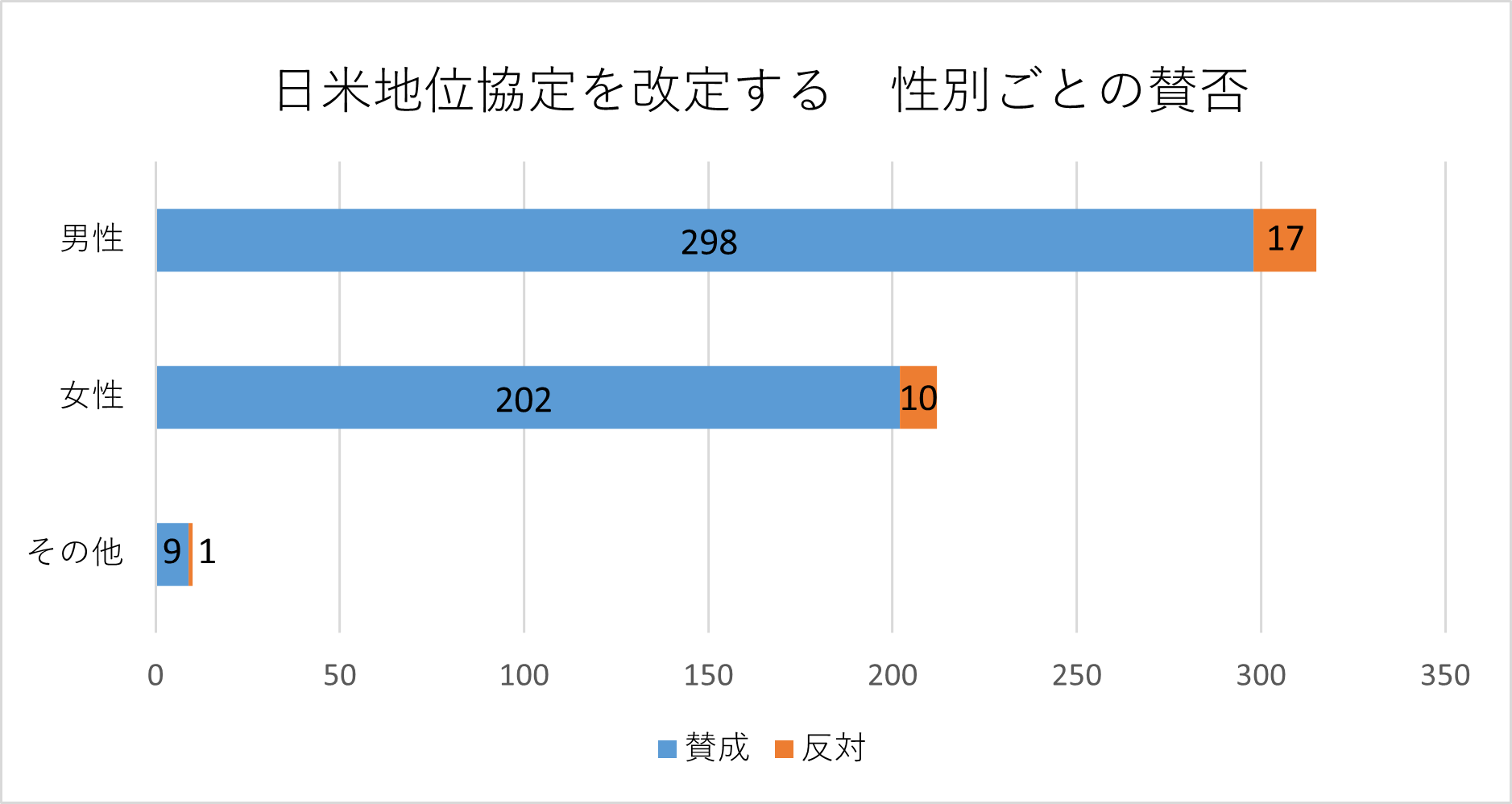

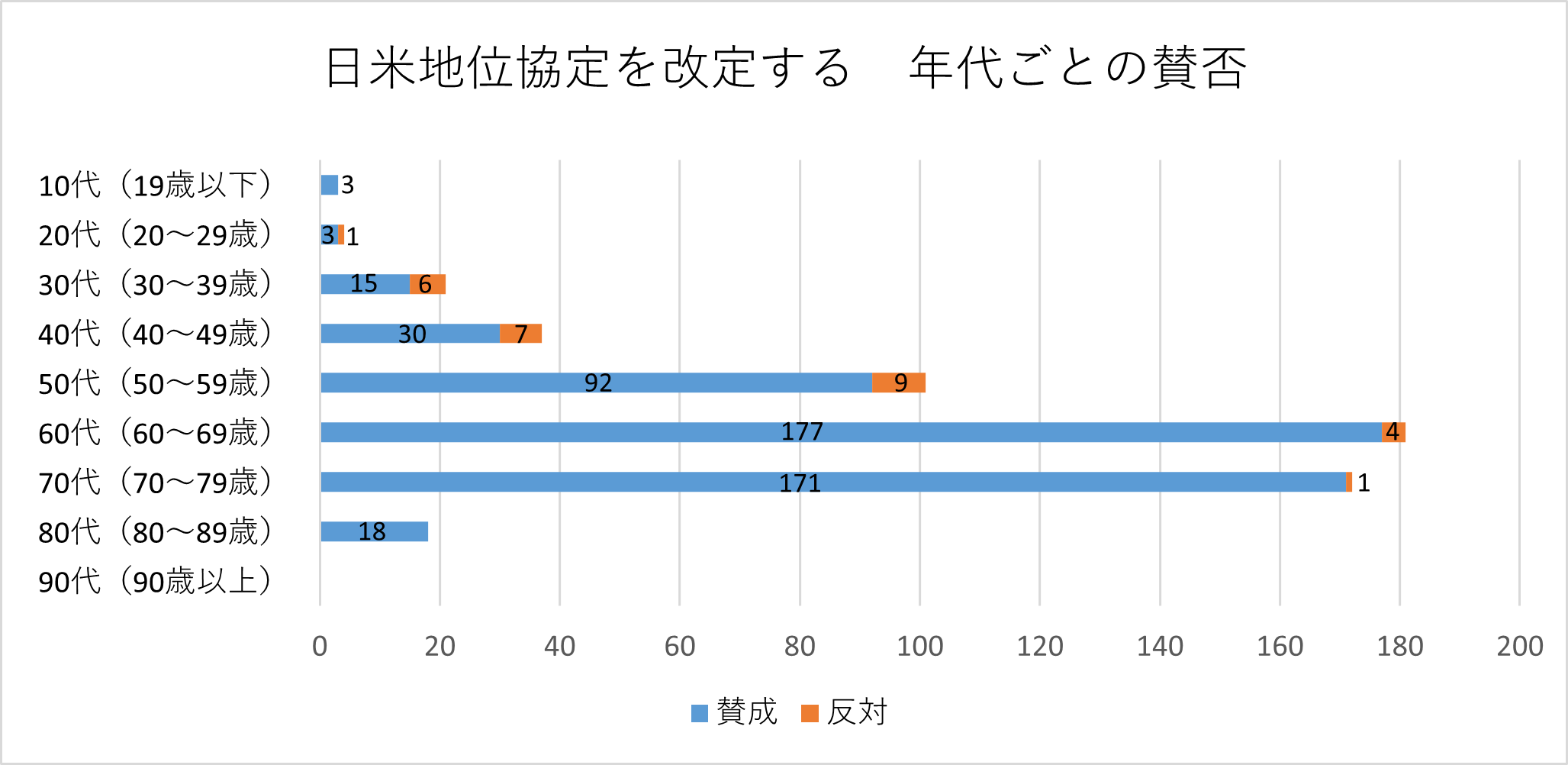

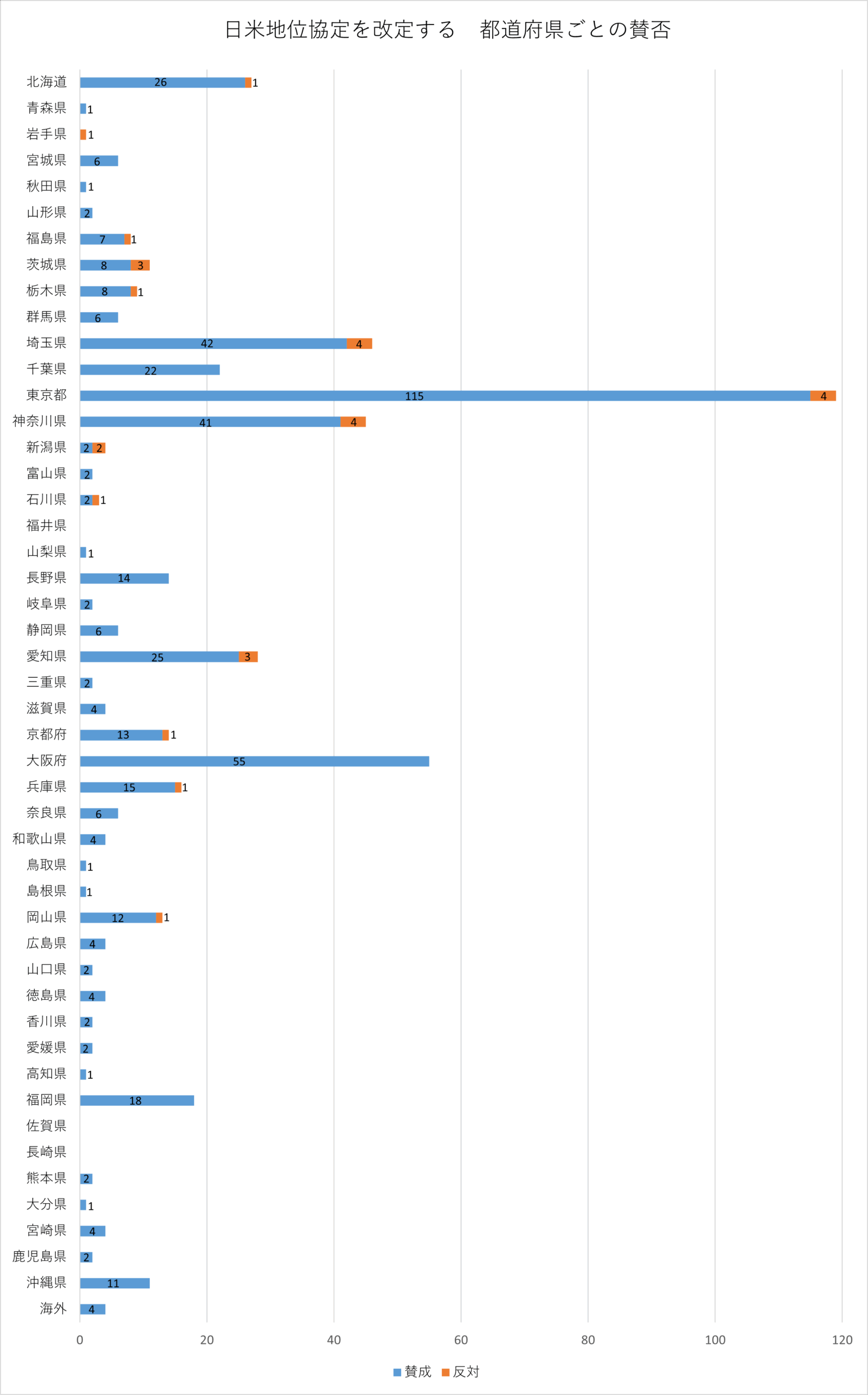

性別・年代別・都道府県別のグラフ

投票者の性別

投票者の年代

投票者の都道府県

[投票結果]

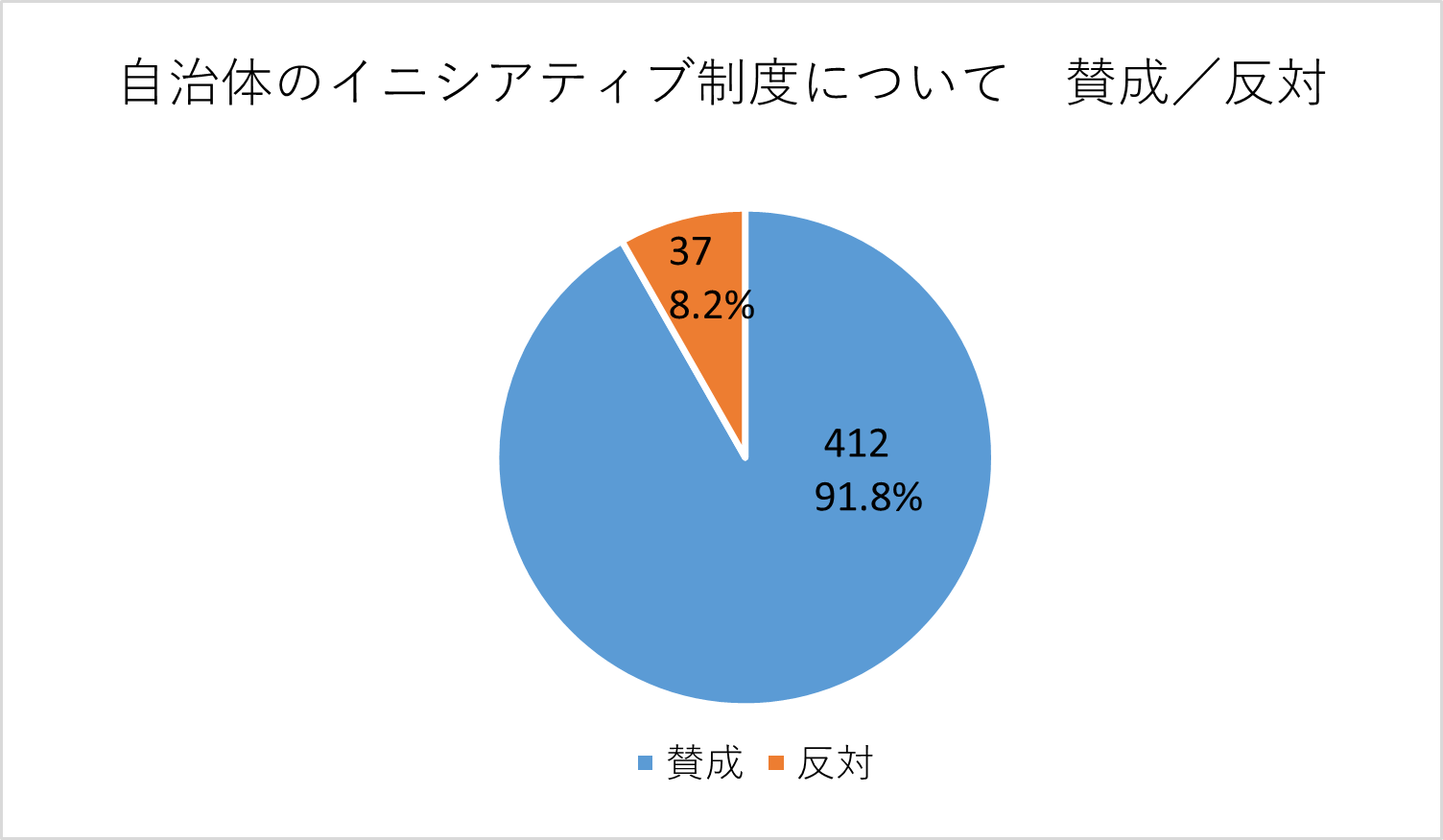

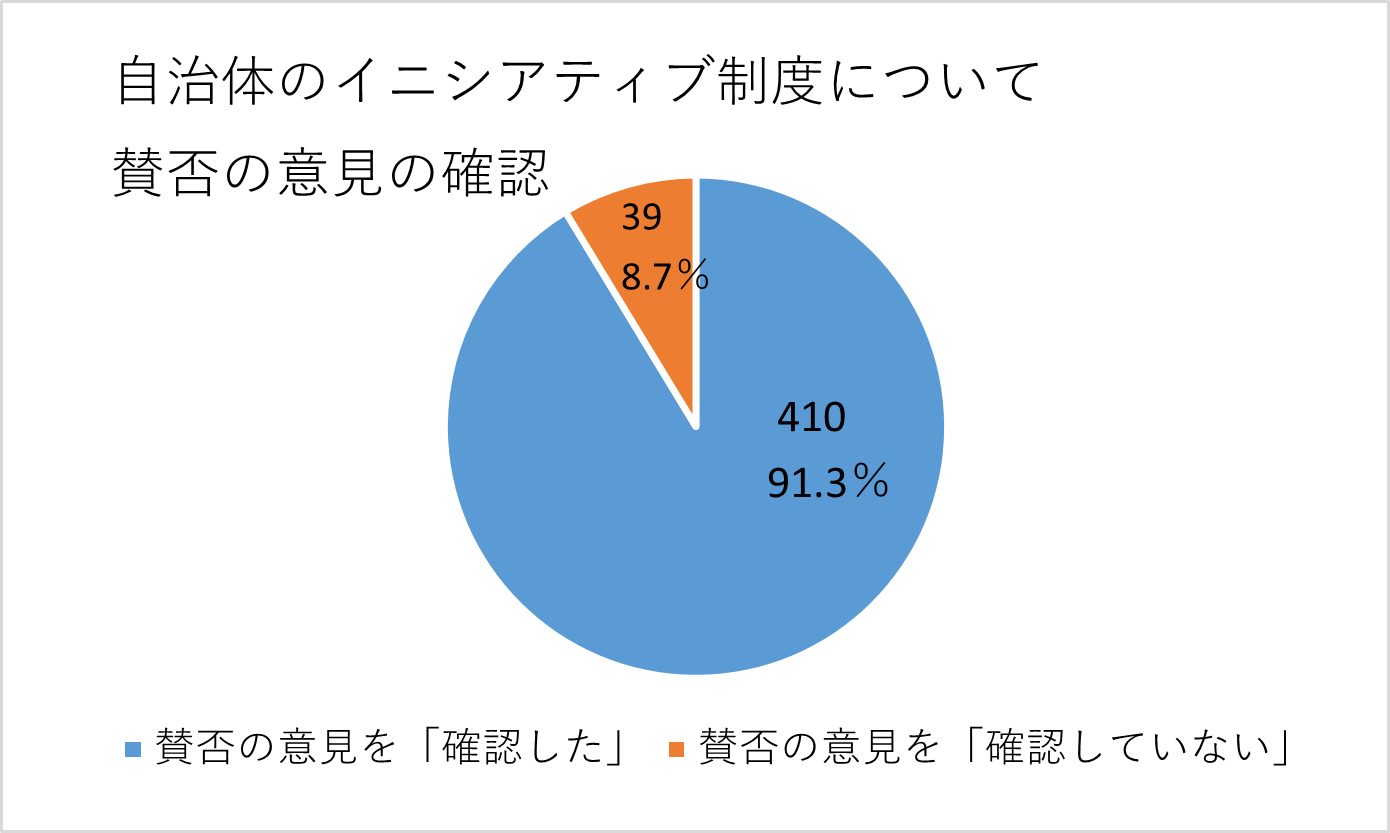

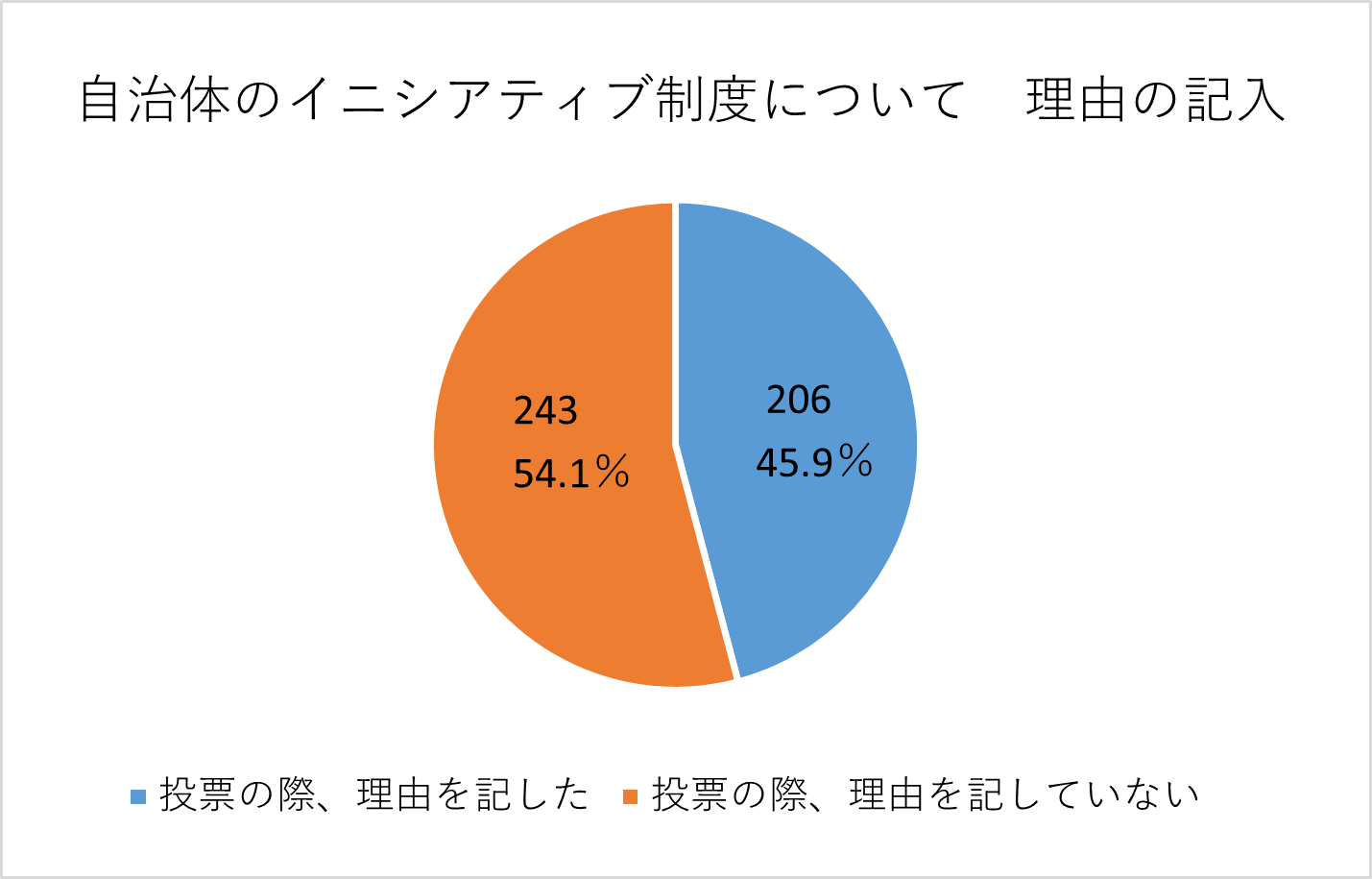

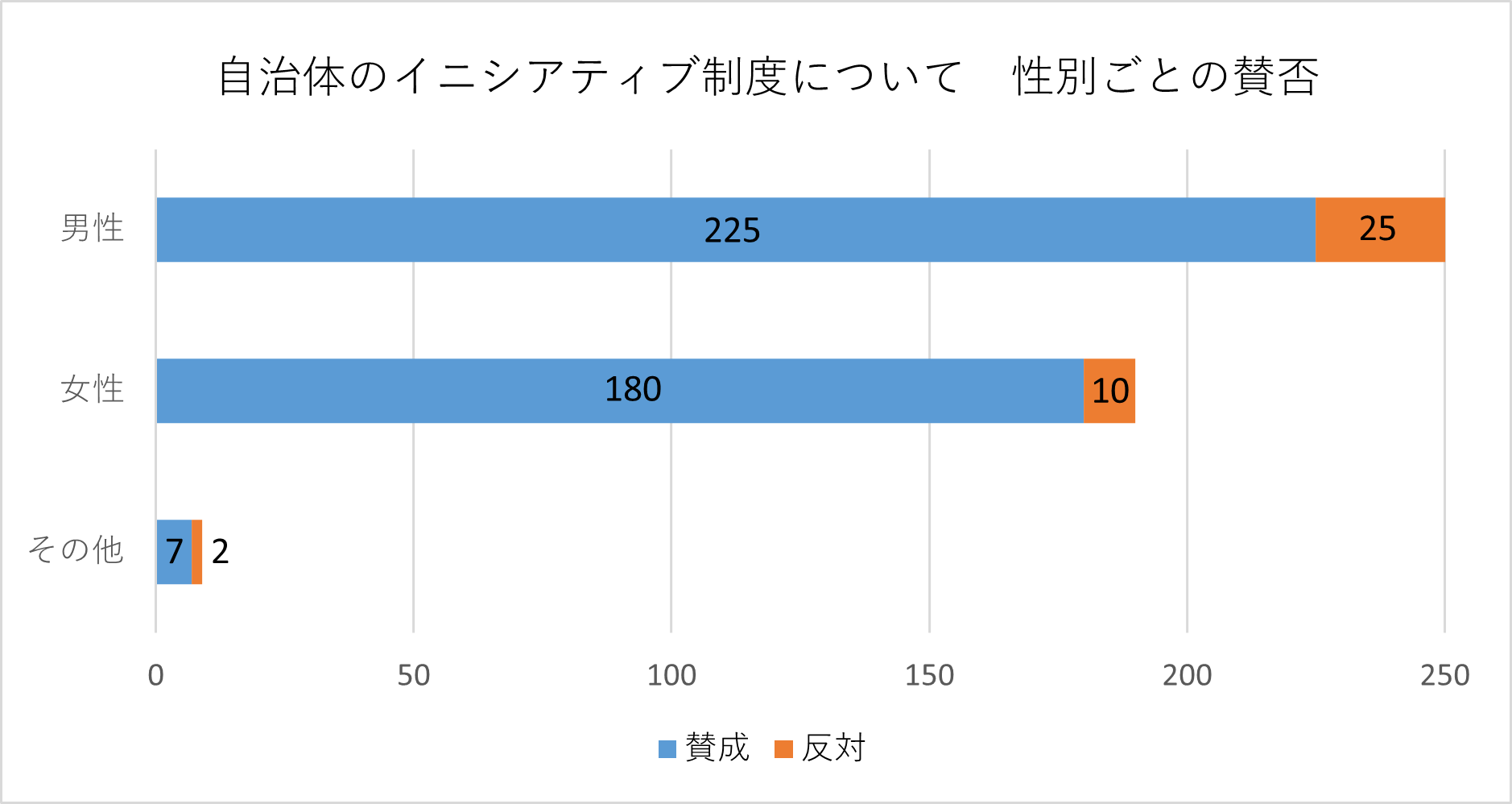

5. 自治体における一定数(5%~15%)の連署による「住民発議」の請求に関しては、

必ずその発議を住民投票にかけるイニシアティブ制度を設ける。

| 投票総数 | 賛 成 | 反 対 |

| 449 票 | 412 票 | 37 票 |

※グラフをクリックすると拡大できます

投票テーマ「自治体のイニシアティブ制度」の解説

この設問は、民主的な意思を政治に反映する重要性という、まさにINITが中心に掲げるテーマに関わるものです。

賛成派は、主権者である住民の声を直接反映させ、議会・首長の暴走を抑制し、政治への住民参加意識を高める手段として、住民投票の義務化が不可欠であり、これは民主主義の強化に直結する主張します。

一方、反対派は、間接民主主義の尊重、複雑な問題の単純化によるリスク、そして特定の政治勢力による制度の悪用や行政の混乱への懸念を指摘します。住民の愚民政治のリスクや、住民投票の実施に伴うコスト過多も問題視しています。

代議制(間接民主主義)と直接民主主義のどちらを重視すべきか、また、住民の直接的な意思表示の機会を増やすことが、真の民主的な意思の反映につながるのか、という本質に迫る多くの突っ込んだ意見を頂きました。

賛成の観点から寄せられた意見

1. 民主主義の強化と主権者の意思の尊重

国民主権の実現:憲法で国民主権が定められており、地方自治体では住民が主権者であるため、住民の声を直接届ける制度として、住民発議は重く扱われるべき。

議会・首長への抑制:首長や議会が住民の声を無視するような政策(例:カジノ、万博など)を進めようとする場合、住民投票の実施が抑制効果を高める。

直接民主主義の保障:選挙時以外にも主権者が政治に直接関与できるようにすることで、「民主主義」や「国民主権」が形骸化するのを防ぐ。

2. 政治への関心と参加意識の向上

政治参加のきっかけ:住民発議による住民投票の機会が増えることで、国民の政治への関心が低下している傾向を逆転させ、住民の参加意識を向上させるきっかけとなる。

議論の機会の創出:発議のために署名を集めたり、住民投票を実施したりするプロセスを通じて、市民と議会の当事者意識が高まり、施策の是非について幅広く議論する機会が生まれる。

3. 制度設計の論理的な帰結

発議のハードル:本当に不要な発議であれば、そもそも必要な連署は集まらないため、署名数が集まった時点で、その議題には住民の関心があることを示している。

当然の権利:住民投票は、住民の当然の権利であり、地方自治法で全国一律に担保されるべき。

反対の観点から寄せられた意見

1. 間接民主主義の尊重

間接民主主義の優位性:住民投票(直接民主主義)はナチスなどによって多用された経緯もあり、選挙で選ばれた議員が審議し決定する間接民主主義の方が、より良い結果をもたらす。

愚民政治のリスク:住民のすべてが政治について「まとも」な判断ができるとは限らず、専門知識を持たない住民や、特定のプロパガンダに流されやすい住民による発議が繰り返される危険性がある。

2. 制度の悪用リスクと問題点

論点の単純化:住民投票の設問は「賛成か反対か」という単純な形式になりやすく、複雑な課題について単純な二択での判断を迫ることは、かえってリスクが大きい。

無関心層の啓蒙コスト:投票の是非について判断を下すため、課題に精通していない住民や無関心な住民への啓蒙が必要となり、手間や費用(税金)が過剰にかかる。

政治的悪用:特定の政治勢力や団体が、自らの目的のために住民発議を多用し、行政運営を混乱させるおそれがある。

3. 実現性の問題

コストの問題:すべての住民請求について住民投票を実施することは、金がかかり過ぎるため、住民投票を実施すべき対象(例:多額の税金を使うものなど)を限定し、署名数の基準も高めに設定すべき。

自治体で判断できない問題:自治体の権限を超えた問題(国政に関わる問題や上位法との兼ね合いなど)についてまで、住民投票を実施することは非現実的。

署名数の再検討:現在の50分の1(約2%)という署名基準は低すぎる。

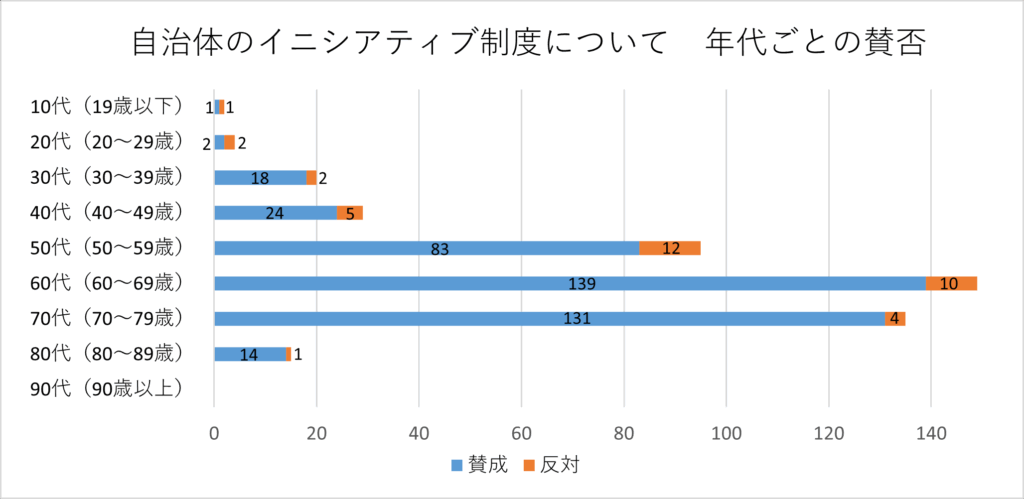

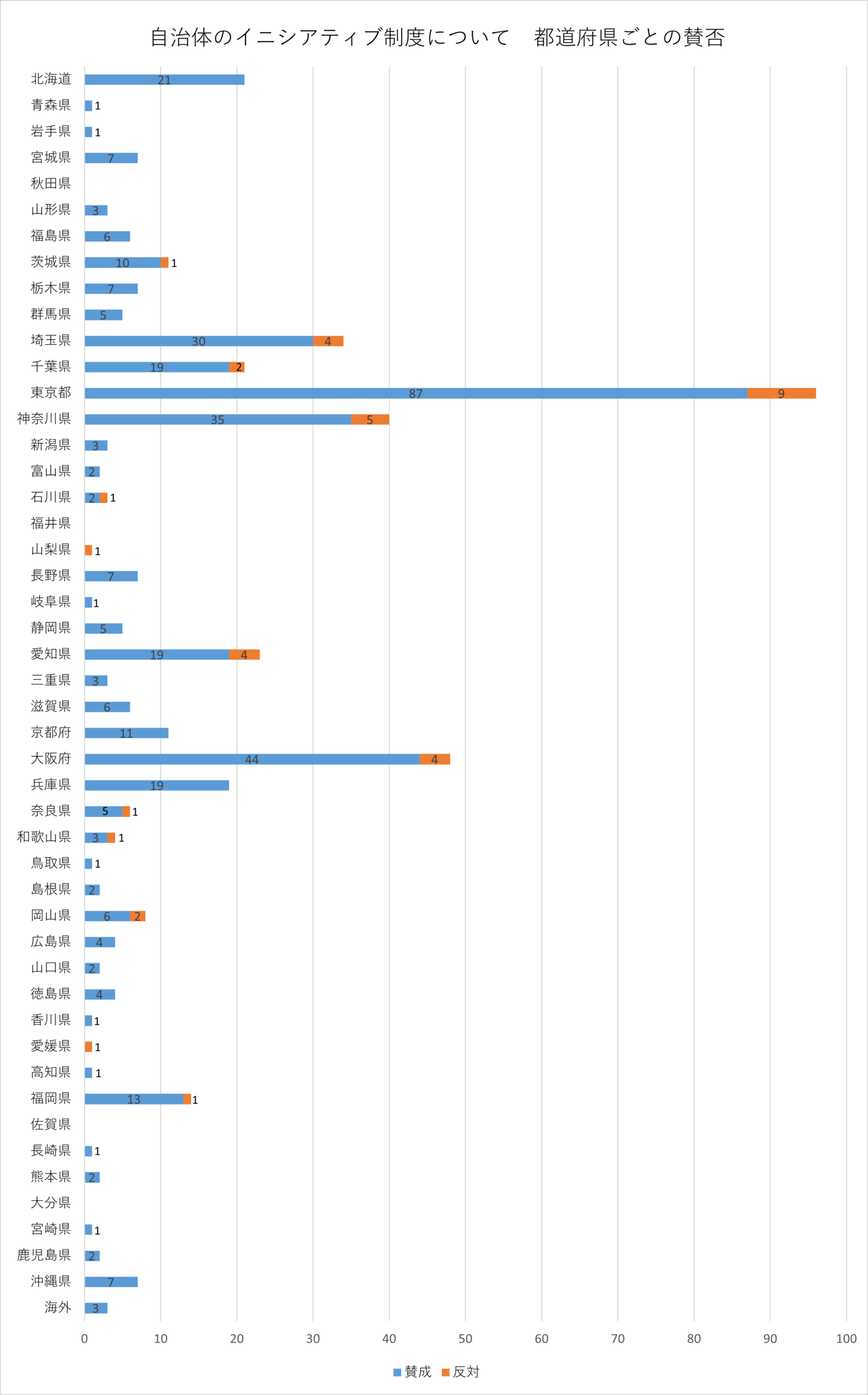

性別・年代別・都道府県別のグラフ

投票者の性別

投票者の年代

投票者の都道府県

▶︎ 第1回【人権、婚姻、税、その他】

の投票結果はこちら

▶︎ 第2回【原発、エネルギー】

の投票結果はこちら

▶︎ 第3回【選挙、政党・議員とカネ】

の投票結果はこちら